Die Holzernte (das “Holzen”) umfasst das Fällen des Baumes (den Schlag), die Aufarbeitung (Entasten und Entrinden) sowie die Bringung bzw. das Rücken (den Transport aus dem Wald).

Seit die Menschheit Äxte kennt, hat sie das Holzen geübt und perfektioniert. Die Technik änderte sich mit der Entwicklung und dem Einsatz von Sägen. Doch bestimmend sind immer noch die Eigenschaften der Bäume, das Gelände, sowie Wind und Wetter.

In den Alpen ging fast jeder Bauer “in´s Holz”, und viele Leute übten das Handwerk des Holzers als Beruf aus. In den Privat- und Gemeindewäldern gehen heute noch Landwirte ans Werk, die einstigen Holzmeister oder Holzknechte sind heute zum Forstfacharbeiter geworden.

Traditioneller Arbeitsablauf

Die Bäume wurden im Frühling gefällt, damit sie den Sommer über trocknen konnten und zum Transport leichter wurden bzw. bei der Trift gut schwimmen konnten. Dazu beließ man den Gipfel an den Bäumen, damit dieser weiter das Wasser herauszog und ließ den Stamm auf verbliebenen Aststummeln stehen. Im Herbst ging man dann den Baum umdrehen, fertig entasten und ablängen, also die Stammstücke in der gewünschten Länge abschneiden.

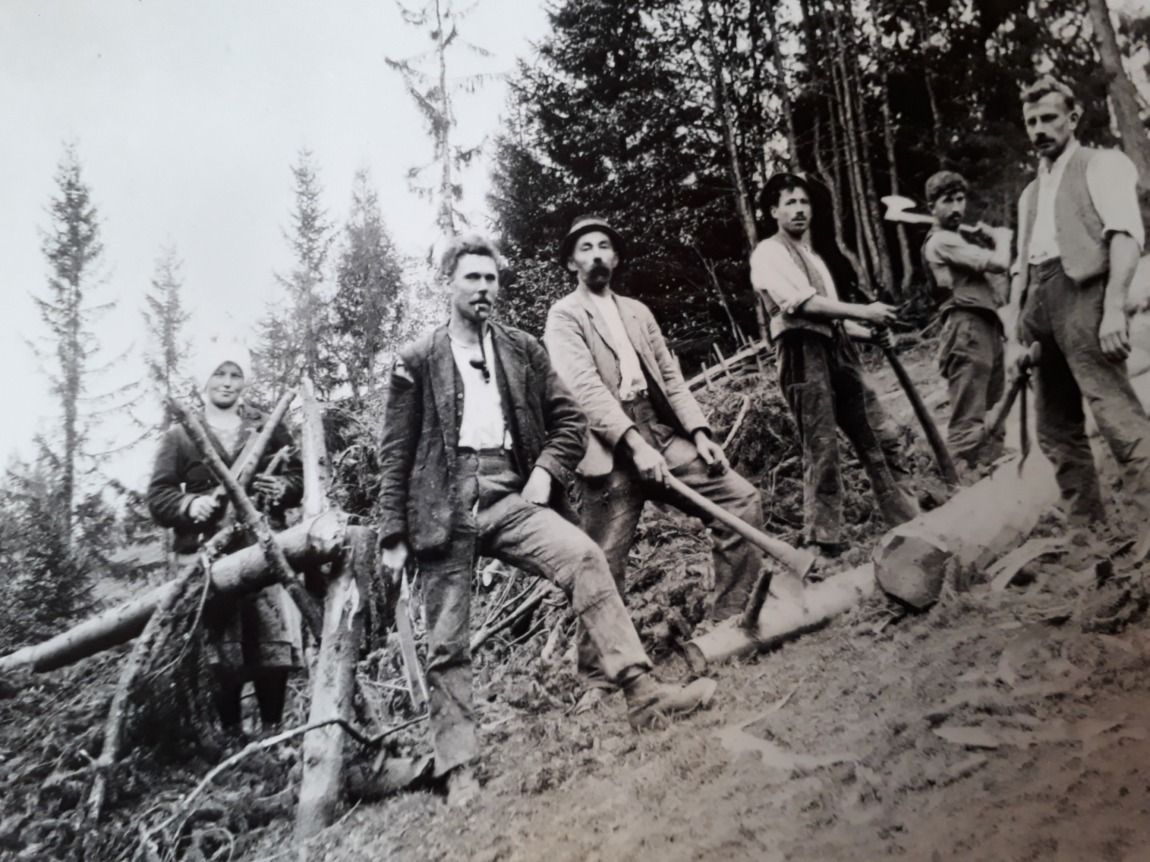

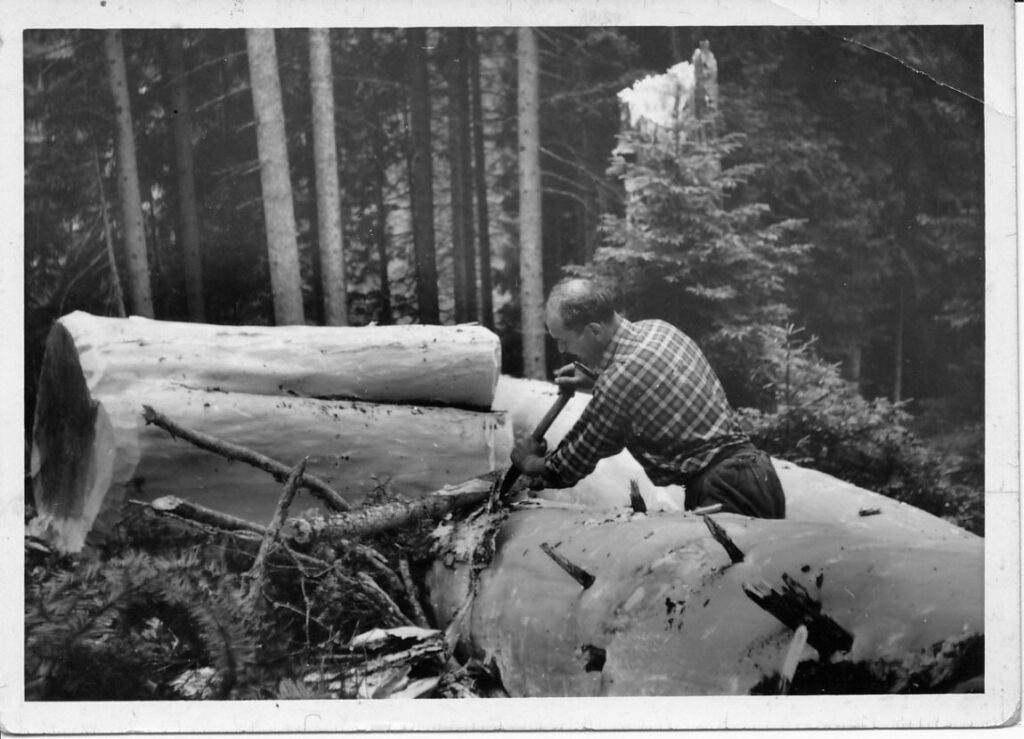

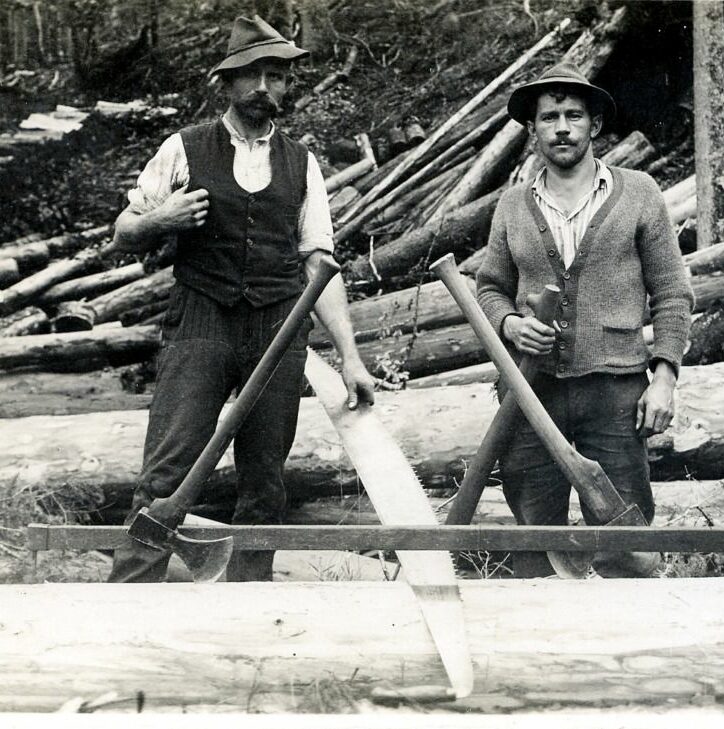

Es gibt viele ältere Aufnahmen, auf denen die Holzer stolz mit ihren Werkzeugen zu sehen sind. Wenige zeigen sie in Aktion, die mit der Kamera schwerer einzufangen ist, bzw solche Aufnahmen wirken bisweilen gestellt. Deshalb sind die folgenden Videos geeignet, die Arbeit zu verlebendigen.

Fällen

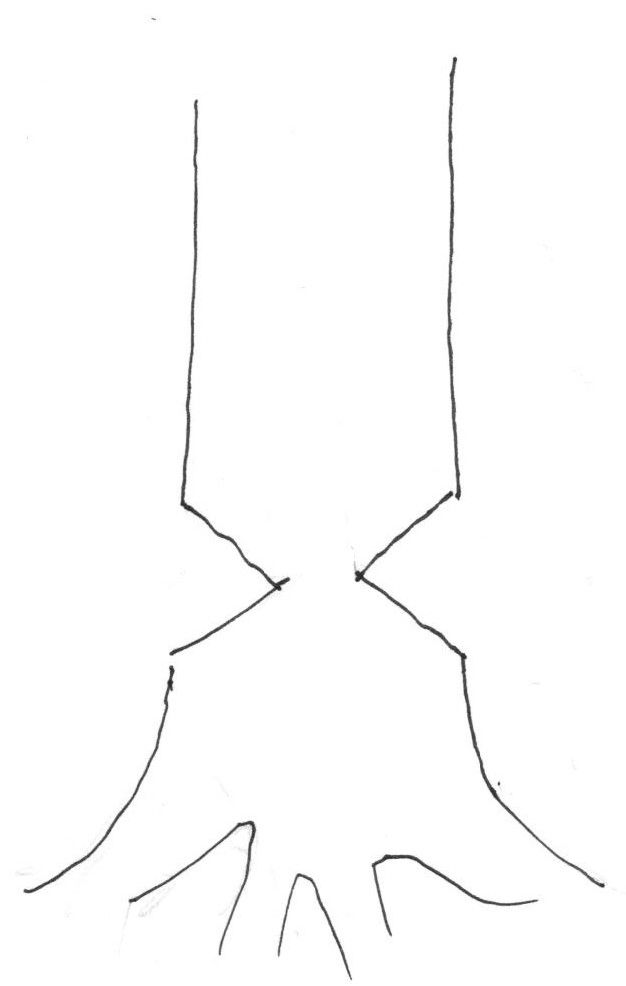

Bis in das 19 Jahrhundert hinein wurden Bäume ausschließlich mit der Axt gefällt. Deshalb heißt es auch in alten Urkunden, die Wälder seien „verhackt“ worden. Dabei wurde von beiden Seiten mit der Axt ein Fallkerb in den Stamm geschlagen.

Mit dieser Methode war es jedoch schwierig, die Fällrichtung des Stammes zu bestimmen.

Im Video einer solchen „historischen“ Fällaktion von Forstwirtschaftsmeistern der Waldarbeitsschule Laubau, werden die Technik und die Probleme anschaulich. Selbst das „Ablängen“ also die Teilung des Stammes in Stücke, wurde mit der Axt gemacht. Im Video ist die Rede von Meterstücken für die Saline in Reichenhall. Das Maß für die Saline Hall, der “Hallerspan” war jedoch länger.

Vom 18. Bis ins 19. Jahrhundert dauert es, bis die Säge sich durchgesetzt hatte. Zunächst wurde sie nur zum Ablängen benutzt, denn waagrecht dicht am Boden zu sägen war nicht einfach, und die Sägen waren zunächst nicht dafür geeignet. Erste Vergleichsversuche brachten auch keine Zeitersparnis. Dennoch drängte die Obrigkeit auf ihre Verwendung um möglichst viel Holzausbeute zu erzielen.

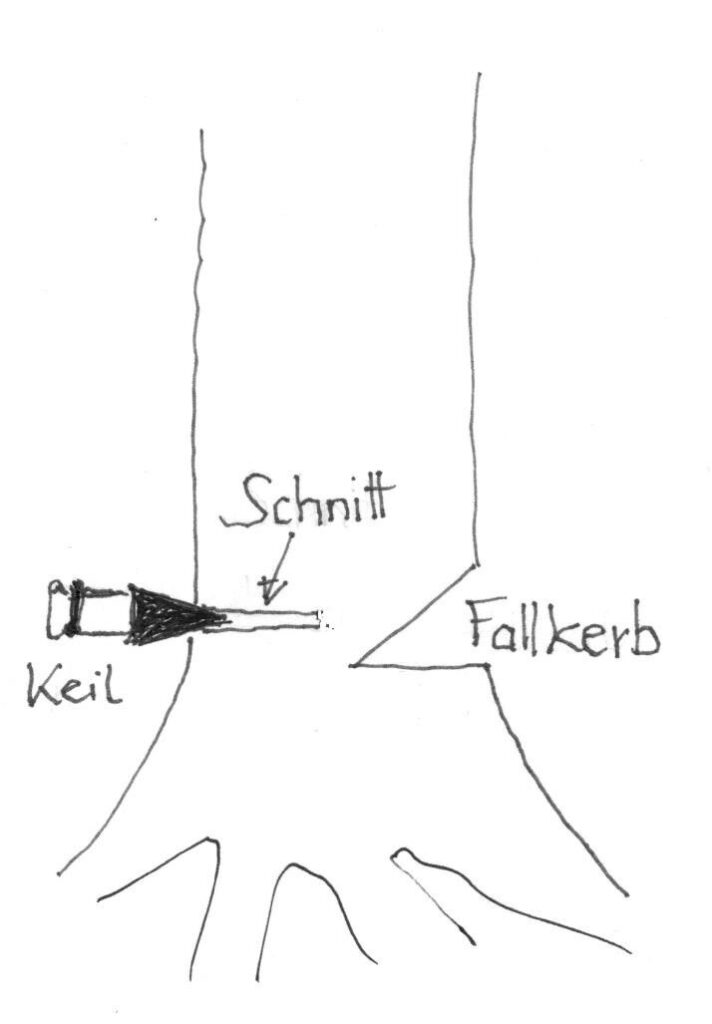

Verbesserte Sägen, vor allem die “Wiagsog“ und die Kombination von Schneide- und Räumzähnen brachten den Durchbruch. Nun wurden Axt und Säge beim Fällen kombiniert: Mit der Axt wird der Fallkerb geschlagen, der die Fallrichtung vorgibt. Mit der Säge wird der Fällschnitt gesetzt, und zwar etwas höher als der Fallkerb. Sobald der Schnitt tief genug ist, werden ein oder mehrere Keile hineingetrieben, bis der Baum fällt

Die Motorsäge setzte sich in den 1960er Jahren durch. Entscheidend war die Verwendung des Flugzeugvergasers, der die Säge in jeder Lage laufen läßt.

Die Motorsäge hat auch die Weiterentwicklung der Fälltechnik ermöglich, die den Baum bis zuletzt mit einem „Sicherheitsband“ stabilisiert. Dies ist nur möglich, weil mit dem Schwert der Säge quasi in den Stamm hineingestochen werden kann.

Aufarbeiten

Das Aufarbeiten umfaßt alle Arbeiten, die den gefällten Stamm für die Bringung und den Transport zurichten.

Entasten

Um die Äste zu entfernen gebrauchte man die Axt, inzwischen auch die Motorsäge. Der Axthieb muss so geführt werden, dass er den Ast dicht am Stamm ohne Stummel “auskehlt”.

Entrinden

Um das Treiben zu erleichtern und bei Fichten den Befall mit Borkenkäfern zu verhindern, wird der Baum entrindet. Bei dicken Bäumen, die im Saft stehen, kann „geschunden“ werden. Dazu dient das Loheisen bzw. der Schinter. Man konnte so große Rindenstücke gewinnen, die auch zum Bau der Kobel verwendet wurden oder früher auch an die Gerber gingen. Wenn die Rinde schon trocken, ist muss mit dem Schepser bzw. Schäleisen längs geschepst werden.

Spranzen

Wenn der Baum getrieben werden soll, muss er noch am dicken Ende gespranzt werden, das heißt, seine Kanten abgerundet, damit er nicht so leicht hängenbleibt.

Ablängen und Aushalten

Je nach der möglichen Bringung und der voraussichtlichen Verwendung wurde der Stamm in bestimmte Längen geschnitten. Bis sich die Wiegsäge durchsetzte, wurde auch mit der Axt abgelängt.

Bei der Bringung mit dem Hornschlitten waren nur kürzere Längen möglich, meist die sogenannte “Blöcher” von 3,5 bis 4 Meter. Ebenso konnten die Stämme, die getriftet werden sollten, nicht länger sein, da sie sich sonst zu leicht in der Bachschlucht verkeilten.

Die Saline Hall legte ihre eigenen Maße fest, den sogenannten Haller Span.

Das kostbare Langholz, das sich für Flöße und Bauholz eignete, konnte nur in der Nähe der Flüsse “ans Wasser” geschlagen und musste mit Fuhrwerken oder Pferdeschlitten transportiert werden.

Das Festlegen der Holzlänge je nach Transport- und Absatzmöglichkeit wird “Aushalten” genannt.

Auf dem Bild ist vor den Arbeitern ein Meßstab am Baum, der vorne und hinten mit einem Stift zum Anreißen und Markieren des Holzes versehen ist.

Die Bringung oder auch das Rücken

Je nach dem Gelände, den Wasserläufen und Wegen musste das Holz aus dem Wald gebracht werden. Manche Wälder in den Alpen galten als “nicht bringbare Lagen”,man konnte also Holz gar nicht von dort holen.

Zunächst war das Holz aus dem Bestand an einen Weg oder einen Wasserlauf zu bringen bzw. zu rücken. Dazu wurde es im Gebirge hangabwärts getrieben, im flachen Lagen mit dem Pferd gestreift. Das Treiben übernahmen die Holzer. Für das Streifen waren entsprechende Pferde und ihre Führer notwendig. Seit den 1960er Jahren übernahmen diese Aufgabe Schlepper mit Seilwinden, oder Seilkräne.

An diese erste Bringung konnte sich noch eine Trift anschließen oder auch der Transport mit dem Schlitten ins Tal.