Loiten und Riesen sind mehr oder weniger ausgebaute Rinnen, die zum Treiben von Holz dienen.

Als Riese wird eine solche Rinne meist dann bezeichnet, wenn sie über unebenes und zerklüftetes Gelände führt und deshalb auf Ständern gebaut ist. Sie wird auch Risse oder Ris genannt. Dieses Wort ist verwandt mit dem in den Alpen geläufigen Ausdruck “Reissn” für eine mit Hangschutt gefüllte Rinne, die berab führt:

Loiten

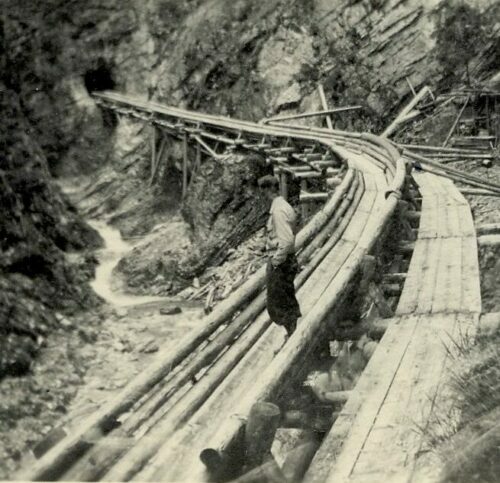

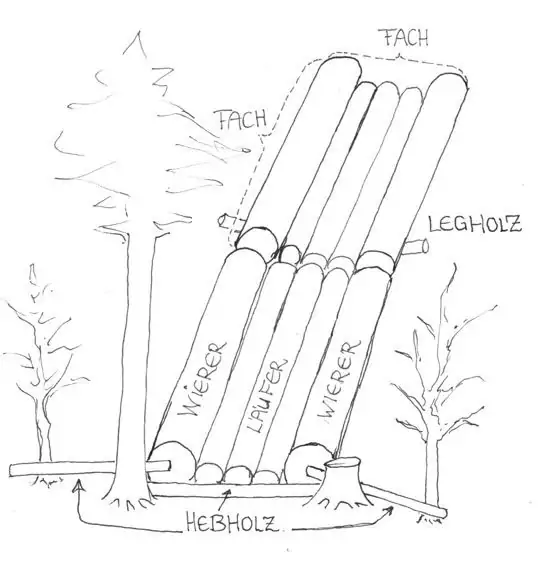

Loiten werden je nach Bedarf und Untergrund mit Stämmen ausgekleidet. Den Boden der Rinne bilden die sogenannten Läufer. Eine ungesattelte Loite besteht nur aus diesen Läufern. Eine gesattelte Loite wird seitlich mit sogenannten Wierern oder auch Wehrern gesichert, dies können jeweils ein Stamm oder auch zwei Stämme übereinander sein. Ein Segment bestehend aus drei Läufern und zwei bis vier Wierern bilden ein sogenanntes Fach.

Für eine Loite braucht es ein möglichst gleichmäßiges Gelände bzw. auch die Führung der Loite in weiten Kurven. Die Holzerpartie muss gut eingespielt sein und sich per vorher vereinbarten Signalen verständigen. Ein Stamm, der aus der Loite ausbrach, konnte die Wucht eines Geschoßes entwickeln.

Noch 1970 baute das Forstamt Tölz eine Loite in das Darfuß-Tal. Sie war 600m lang und hatte mehr als 100 Fächer. Sie diente dazu einen 120 -jährigen Altbestand aus Fichte und Tanne zu erschließen. der etwa 2000 fm hochwertiges, feinringiges Holz lieferte. Sie wurde von nur 3 Arbeitern gebaut und von 5 Leuten betrieben, wovon zwei mit dem Aufgantern und Messen beschäftigt waren. Man nutzte sie zwei Jahre und baute sie dann ab.

Riesen

Insbesondere wenn die Bauwerke auf Böcken und Ständern über schwieriges Terrain führen, spricht man von Riesen. Sie wurden bei geringem Gefälle auch mit Wasser oder Eis als Wasser- oder Eisriesen betrieben.

Die ersten Holzriesen wurden wohl zur Versorgung der Haller Saline im Einzugsgebiet des Inn schon früh gebaut. Aus Paznaun ist eine solche Anlage für 1296 erwähnt. In den Holzordnungen der Saline sind sie in den folgenden Jahrhunderten immer wieder Thema. Der Bau oblag den Fürdingern, auch die gesamte Haftung für Schäden, die ihr Betrieb bei Anliegern verursachen konnte.

Die größten Riesen dienten im 18. Jahrhundert den Holzkonzessionären der Haller Saline, den Gebrüdern Hirn.

Wenn sie nicht in Schuss gehalten wurden, verschwanden die Riesen, nachdem sie ihren Dienst getan hatten. Entweder sie wurden fachweise von oben her abgebaut und die Stämme im jeweiligen Rest der Riese zu Tal gebracht, oder sie fielen Unwettern oder Lawinen zum Opfer.

Die Riese der Glashütte Grafenaschau

40 Jahre nach der Gründung der Glashütte waren die um die Hütte erreichbaren Wälder erschöpft. Die Riese sollte nun den Lahnegraben bzw.sein Einzugsgebiet erschließen. „Die Waldungen, welche ich zur Glashütte benutze, sind voll von Schluchten und tiefen Gräben, so daß das Holz nur mit Mühe und in kleinen Scheitern auf kostbaren Wasserrisen ausgebracht werden können“. So schreibt der Hüttenmeister Joseph Hohenleitner. 1779 gab er den Auftrag, die Riese zu erbauen.

Wieviel Aufwand für die Instandhaltung nötig war, illustriert das Schreiben Hohenleitners 1804, in dem er vom zuständigen Forstamt Garmisch kostenloses Holz zum Erhalt der Riese anfordert:

„Die Wasserrisse ist im baufälligen Stande und bedarf dringend zur Erbauung der Hälfte 1000 schwache und mittlere Holzstämme…Da im Anfang Merz der Bau beginnen muß, wenn ich nicht anders großen Schaden leiden soll, da alles Holz mit Menschen Händen..muß hergezogen werden, und sohin großer Zeitaufwand erfordert wird, bitte ich um schleunige gnädige Verfügung zur kontractmäßigen Ausweisung der benöthigsten 1000 mittleren und schwachen Holzstämme“.

Die Hirnrinne im Gaistal

Wann die Gebrüder Hirn im frühen 18. Jahrhundert den Bau der über 10 km langen Wasserriese aus dem Gaistal bis an den Inn in Angriff nahmen, ist nicht genau bekannt. Anlass waren Auseinandersetzungen mit den Leutascher Fuhrleuten um ihre Entlohnung.

Die Riese, ein für die damalige Zeit gewaltiges Bauwerk, führte aus dem Gaistal rund um die Hohe Munde nach Buchen, über das Kochental und westlich von Plattl („in der Lend“) bis zum Inn. Sie verlief teils in den Fels geschlagen, teils auf hohen Ständern über Täler. Der Waldteil „Hochgebäu“ oberhalb von Moos ist nach einer solchen Überführung benannt.

In unwegsamen Gelände findet sich die Inschrift:

Zum Andenken der Nachwelt. Im Jahre 1803 und 4 wurde hier nah dem

Plan und unter der Direction des Roman, Joseph und Tobias Hirn die

Sesris Gebäude erpaut, wobei Johann Trenkwalder Meister war. Nicht

Stolz steht unser Nahmen hier Glaupst du aus Stolz Du trügst dich

sehr Ermunterung, Freind Nur sei es dir Sieh unser kühnes Wercken

hier.

1803-1804 wurde unter Roman, Joseph und Tobias’ Hirn für die Riese eine Klause gebaut. Wahrscheinlich brauchten sie das Holz aus dem Gaistal umso dringender, als die Verträge für das Holz aus dem Ammerwald nicht verlängert wurden. Dieses Stauwerk wurde nicht geschlagen, also nicht genutzt, um eine Flutwelle zu erzeugen, sondern allein zur steten Versorgung der Rinne. Das Ende der ganzen Anlage kam am 30. Juni 1815: Ein schreckliches Unwetter am 30 Juni 1815 brach die Klause, spülte die Rinne weg und überschwemmte die ganze Leutasch.

Die Riesen der Gebrüder Hirn im Ammerwald und Außerfern

Um das preiswerte Holz aus dem Ammerwald an den Inn hinunter zu bringen, unterhielten die Gebrüder Hirn eine Wasserriese vom Fischbach zum Plansee und eine vom Fernpass hinunter bis in den Wiesenbach oberhalb von Imst.

Ob die Gebrüder Hirn die Fernpassriese auch in voller Länge selbst gebaut hatten, oder ob nicht schon früher die zur Saline zurückkehrenden Salz-Fuhrwerke eine Holzfracht auf der Passhöhe in eine Riese abluden, ist nicht bekannt. Jedenfalls wird sie zum erstenmal in Zusammenhang mit den Gebrüdern Hirn 1773 erwähnt.

In der Riese selbst waren mindestens 10000 Stämme verbaut, sie war 14 km lang hatte alle 200m ein Häuschen für Wächter, die mit dem Griesbeil bzw. dem Zapin dafür sorgten, dass der Holzfluss nicht ins Stocken kam. Sie verständigten sich tagsüber mit Signaltafeln über Störungen, nachts dienten dazu Glocken, die an von Hütte zu Hütte gespannten Drähten befestigt waren. Während des Betriebs über den Sommer strömte das Holz auch nachts bei Fackelschein zu Tal.

Diese Riese nahm auch das Holz auf, das von Oberlauf des Lech kam und bei Weißenbach am Rechen anlandete. Von dort wurde es über die sogenannte Hirnstraße durch den Klausenwald mit Fuhrwerken bzw. im Winter mit Schlitten auf die Passhöhe zum Fernboden gebracht. Das konnten Ende des 18. Jhds zwischen 1000-1400 Hallklafter aus dem Lechtal und rund 400 aus dem Ammerwald sein, also insgesamt über 18000 rm im Jahr.

20 Jahre vor dem Bau der Arlbergbahn, also um ca. 1860 kam das Ende dieses Transportweges.

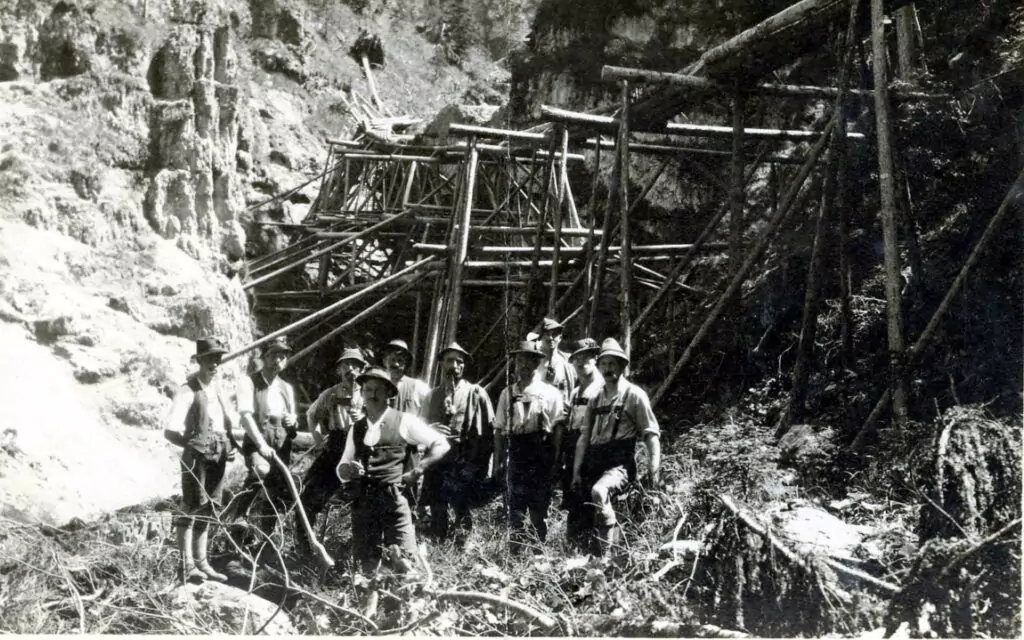

Die “groaß Ries” in den Jochbergen bei Kochel

Diese Holzriese wurde 1914 zunächst von Südtiroler Spezialsten gebaut. Nachdem sie in den Krieg mussten, führte der einheimische Zimmermeister Johann Bauer die Arbeiten fort.

Die Baukosten beliefen sich auf 25000 Mark (entsprach dem Preis vom 1000 fm Langholz. Die Arbeitsstunde kostete 4 Mark). Für die 1,2 km lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 250m ist eine Durchlaufzeit von 2 Minuten überliefert, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10m/s entspricht.

Die Riese wurde von den Holzmeistern unterhalten. Über ihr Ende, wahrscheinlich in der Zwischenkriegszeit, ist nichts bekannt.

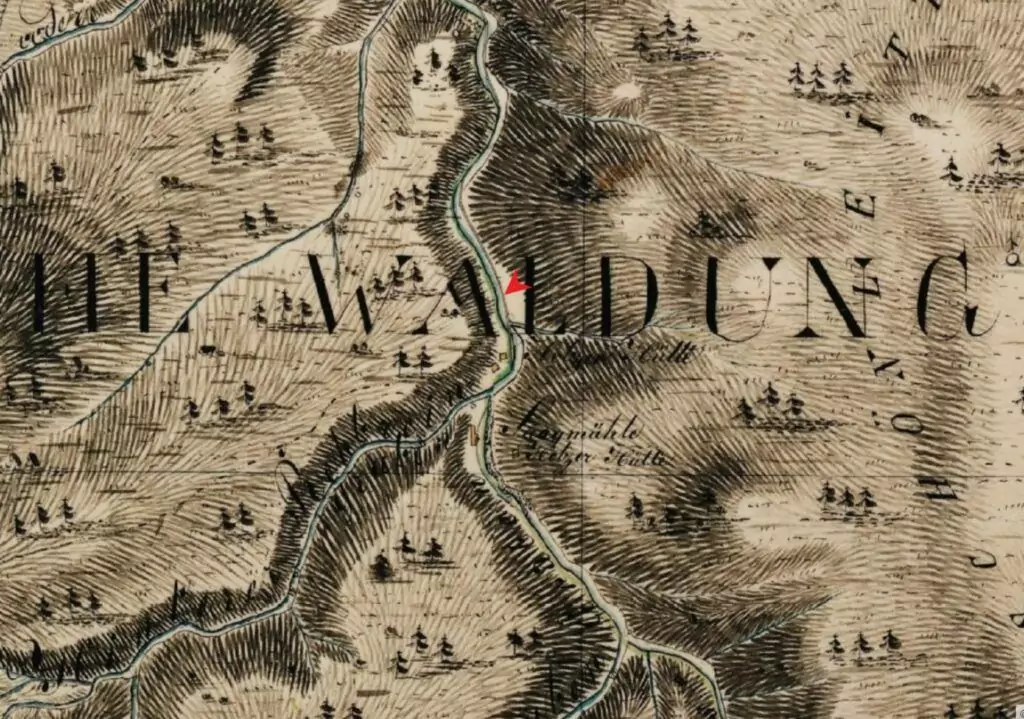

Eine unbekannte Riese und Klause an der Scherenlaine bei Unterammergau

Diese Riese versorgte im Spitzgraben bei Unterammergau eine Klause bzw. ihren Klaushof.

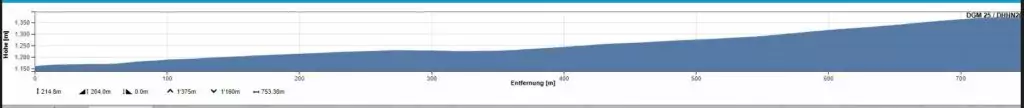

Riesen hatte in den Landkarten keine eigene Signatur und mussten extra beschriftet werden. Dass dieser unbeschriftete Strich eine Riese ist, legt am Anfang die Inschrift “zu Hölzlasa” und sein Ende an dem Klaushof nahe, ferner das gleichmäßige Höhenprofil, des schwungvoll über einen Graben führenden Bauwerks, das von der Kunst der Riesenbauer zeugt.

Die Riesen des Dritten Reichs im Graswangtal

Zwei der jüngsten Riesen Bayerns führten von Seitentälern ins Graswangtal. Sie wurden 1938 wahrscheinlich vom Arbeitsdienst ohne Rücksicht auf Lohnkosten und Rentabilität gebaut. Zu der Zeit setzten die Nationalsozialisten bereits auf Autarkie und Kriegswirtschaft und tätigten große Einschläge.

Eine Riese umging per Tunnel einen Wasserfall in den Südhängen.

Die andere Riese führte in der Schlucht eines Seitentals durch zwei Tunnels, die von Steiermärker Spezialisten gesprengt wurden.

Nach einem schwerwiegenden Unfall wurde zur Verständigung der Mannschaft ein Feldtelefon installiert.

Diese Riese fiel einer Lawine zum Opfer, laut Zeitzeugen 1948. Das restliche Holz wurde als Brennholz aus der Schlucht getriftet.

Literaturverzeichnis

Albrecht Korbinian (2022 u.a): Interview Albrecht. Graswang, 08.03.2022 u.a. Gespräch an Pia Mayer-Gampe.

Arbeiter der Hirnrinne (1803-1804): Gedenkinschrift Hirnrinne. im Fels.

Bammer Stephan, Eder Claus (2004): Holzwirtschaft entlang der Isar. Von Holzern, Triftern und Flößern. Lenggries: Werbeagentur Eder GmbH.

Heiß Sieglinde, Heiß Albert (1988): Die Holzarbeiter von Scharnitz. In: Tiroler Chronist (32), S. 31–34.

Leutenbauer Max (2016): Stadt-Wald-Fluss. Die Beanspruchung der Wälder im Isar-Loisach-Gebiet im Laufe des vergangenen Jahrtausends. 125. Aufl. (Mitteilungen des Vereinsfür Heimatgeschichte im Zweiseenland Kochel e.V., 2016/1).

Malzer, Christian (2018): Hüttenwald – die klösterliche Glashütte bei Aschau: Naturräumliche Gegebenheiten und die Folgen des frühneuzeitlichen Hüttenbetriebs für die Wälder.

Mantl Norbert (1948): Die alte Holzriese vom Fernpaß nach Nassereith. In: Tiroler Heimatblätter 23 (4/6), 72-76.

Mayer-Gampe Pia (2020): Holzwirtschaft Oberammergau; Erschließung, Schlitten. Interview mit Zeitzeuge R.