In Ägypten schon seit Jahrtausenden bekannt, begann die Glasproduktion in Bayern wahrscheinlich im Kloster Tegernsee um die erste Jahrtausendwende. Ein erstes Werk über die Herstellung von Glasfenstern stammt von 1100 als Abhandlung eines Benediktinermönches Theophilus Presbyter, der sein Wissen wahrscheinlich den internationalen Verbindungen seines Ordens verdankte. Seit Ende des Mittelalters stieg der Bedarf an Glas mit dem Aufblühen der Städte ständig an.

Glas und Ressourcen

Glashütten entstanden in der Nähe ihrer wichtigsten Ressource, dem Wald und wanderten in eine andere Gegend, wenn der Holzvorrat erschöpft war. Eher ließ sich der benötigte Quarzsand von weit herantransportieren als das Holz. Es wurde nicht nur für die Schmelzöfen und für den langsamen Abkühlprozess in den Kühlöfen benötigt, sondern vor allem für die Pottasche. Der Name des Kaliumkarbonat K2CO3 stammt aus seiner Herstellung, dem Auswaschen aus Pflanzenasche und dem anschließenden Eindampfen in Pötten. Der Gewinn und Handel mit Kalisalz aus geologischen Ablagerungen war nicht möglich oder wirtschaftlich. Der Ascheanteil beeinflusst den Fluss der Schmelze und die Härte des Endproduktes und betrug je nach Glasart zwischen 40 und 75%. Für ein Kilo Pottasche aus Buche musste man ca ein Ster Holz veraschen, auslaugen, verdampfen und kalzinieren, für Fichtenholz brauchte man schon 3 Ster. Bei dem hohen Anteil der Asche an der Glasmischung brauchte man für die Asche mehr als das Doppelte an Holz als für den Brennvorgang.Wegen des hohen Brennwerts und der Effizienz bei der Aschegewinnung war die Buche ein besonders gefragter Rohstoff. Dies war für die Glashütten ein Grund mehr, dicht am Wald zu siedeln, da Buchenholz nicht zum Flößen taugte.Außer für den Betrieb der Hütte brauchten die Arbeiter auch Holz und Grund für die Eigenversorgung und ließen ihr Vieh auf den abgeholzten Kahlflächen weiden. Deshalb kam es in der Nähe von Glashütten meist zu einer Änderung der Baumarten im Wald: Es wuchs Nadelholz nach. Der „Glashüttenspessart“ mit seinen Fichtenwäldern hat eine andere Zusammensetzung als der Laubwald des Südspessart.

Auch bei Grafenaschau, der lange Zeit einzigen Glashütte im bayerischen Oberland, wich die Buche dem Nadelholz. Die Fraunhofer Glashütte in Benediktbeuern bezog ihr Holz aus den ehemaligen Klosterwaldungen des Klosters Benediktbeuerns. Die Glashütte von Hall musste wahrscheinlich auch wegen der Konkurrenz der Saline um Brennholz schliessen. Große Kahlschläge im Voldertal gehen auf ihr Konto.

Die Glashütte Grafenaschau

Es war die Abgeschiedenheit und der Waldreichtum der Gegend, die 1731 den Glashüttenmeister Johann Georg Tritschler nach Aschau zogen. Denn in Mindelheim, seinem bisherigen Standort, war das Holz knapp geworden. Er zog Erkundigungen ein, sprach mit dem Abt des Klosters und erbat vom Kurfürste Karl I. Albrecht die Erlaubnis, sich in Aschau niederzulassen: „Weillen allda ohne deme eine grosse Mänge Holz in Ermangelung der Ausfuehr ohne dem allergeringste Nuzen verderben muss.“ Auf dieses Argument werden im Lauf der Jahrhunderte noch seine Nachfolger und das Kloster des öfteren zurückgreifen.

Gründung und Holzkonflikt

Der Kurfürst ließ sich nicht lange bitten, war es doch Ziel des damals gängigen Merkantilismus, die Produktion im Land zu fördern und dazu eigenes Brennholz auch inländisch abzusetzen. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, sich schon 1732 bei Abt Placidus II darüber zu beschweren, dass auf der Loisach so wenig Flöße kämen. Der Abt konterte, dass der Kurfürst die Hütte genehmigt hatte und das Holz anders nicht aus dem Gebirg runterkomme, bzw. der Wald da nur für die Glashütte tauge. Max III Joseph erkundigte sich 1746 ebenfalls nach der Konzession und dem Verbrauch der Glashütte wegen der Teuerung des Holzes. Der Abt, jetzt Benedikt III Pacher, antwortete wieder, die Gegend sei so unwirtlich, dass die Untertanen da nicht holzen wollen. Das Spiel wiederholte sich 1747 und 1754 mit der erneuten Ankündigung einer Visitation und Erkundigung nach der Konzession, bis die Sache entweder geklärt oder aber vergessen wurde.

Ausstattung, Pacht und Belegschaft

Tritschler ließ sich oberhalb von Aschau bei einer kleinen Insel im Lahnegraben im Wald nieder, wo er zunächst für sich und seine verheirateten Gesellen Holzhäuser baute. Neben den notwendigen Holzrechten für Bau und Brennholz hatte ihm das Kloster zur Eigenversorgung von ihm und den Arbeitern und ihren Familien entsprechenden Grund und Weiderechte verliehen. Diese wurden vor allem auf den künftig abgeholzten Flächen ausgeübt. Tritschler musste in dem 30jährigen Pachtvertrag seinerseits das Kloster jährlich mit 2000 Glasscheiben beliefern und 150 Gulden bezahlen. Dass er das Bier vom Kloster beziehen musste und dafür zum Einkaufspreis der Wirte bekam, war wohl ein Abkommen zum gegenseitigen Vorteil, denn die Belegschaft wuchs schnell. Es waren acht Leute, wahrscheinlich Glasfacharbeiter, die ihm aus dem Schwäbischen folgten, jedoch mussten zügig weitere, vor allem auch zum Holzen, angeheuert worden sein.Lange hat sich Tritschler nicht an seiner neuen Heimat freuen können, er starb bereits ein Jahr später. 1734 heiratete seine Witwe Anna Maria Tritschlerin den Mathias Hochenleuthner aus Aschau, der sich als Glashüttenunternehmer bewährte. Seine Frau hatte die Hälfte des Betriebes als Erbe ihrer 8 Kinder bestimmt, – ihr Sohn Georg wurde ebenfalls angesehener Glasbläser – die andere Hälfte brachte sie mit in die Ehe. Dass sie bis dahin nicht müßig gewesen war, beweist ein Bild von 1733, das die Glashütte in Betrieb zeigt, und der Eintrag in der Trauungsmatrikel von Ettal: „verwitwete Direktorin der Glasfabrik“.Dank der guten Absatzmöglichkeiten erweiterte sich die Belegschaft der Glashütte auf 100 Arbeiter, die aus Böhmen, aus Schwaben, aus Brixen in Tirol und aus dem Schwarzwald stammten. Neben den Glasbläsern selbst, 30 Glasmalern und 5 Fuhrleuten waren 40 bis 50 Holzer beschäftigt! Die Aschauer Glashütte war über Jahrzehnte hinweg die einzige im Oberland, und dies, obwohl der Bedarf und die Produktion von Glas seit dem 17. Jhdt. ständig zunahmen.

Erste Verlegung der Hütte und Verlängerung der Pacht

1762 wurde die Produktionsstätte verlegt, sei es nach einem Hochwasser, sei es im Zuge der Verlängerung des Pachtvertrages und der Zuweisung neuer Waldgebiete zur Nutzung. Der neue Standort erhielt dann den Namen „Fuchsloch am Glasberge“, ein deutlicher Hinweis auf die Lage und das Gelände. Die Verlängerung des Pachtvertrages mit dem Kloster überließ der Glashütte das Bau- und Brennholz am Aschauer Berg. In der dextra abgemarkten Waldung durfte der Betreiber auch Pottasche brennen, sowie im Kloster Ettal und bei den Ettaler Untertanen Asche sammeln. Als Gegenleistung musste er jährlich 2000 Glasscheiben liefern und 250fl entrichten. Da schon ein kleines Kirchenfenster etwa 100 Scheiben brauchte, deckte diese Abgabe den Bedarf des repräsentativen Klosters.

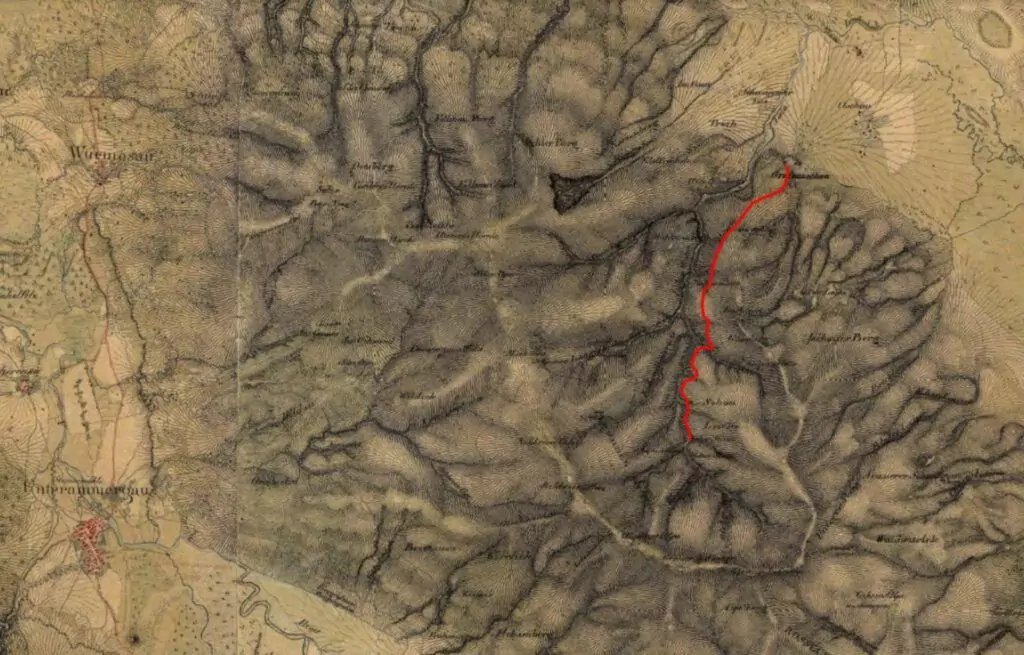

Bau der Holzriese

1779 entschloss sich Hohenleitner zur Anlage einer Holzriese. Sie sollte am Steinbruch beginnen und bis zur Glashütte führen. Ihre Anlage und ihr Unterhalt waren aufwendig, auch für sie musste Holz und Arbeitskraft bereitgestellt werden.

Zweite Verlegung der Hütte

1785 zerstörte ein Hochwasser der Lahne den Betrieb, der wieder an eine geeignetere Stelle, dem Ende der heutigen Birkenallee umzog. Am alten Platz erinnert nur noch ein Arbeiterhäuschen an die einstige Betriebsamkeit, sowie die Fuchsloch-Kapelle in der Nähe, von der es auch heißt, sie markiere den Platz der allerersten Glashütte.

Die Produkte

Der Quarz, den man vom Quarzbichl bei Beuerberg herüberschaffte, und die Verwendung von Pottasche, ergaben ohne weitere Zusätze eher grünliches Glas, sogenanntes Waldglas. Schon dieses Produkt hatte eine Vielzahl von Verwendungen: Scheiben, Butzenscheiben, Flaschen, Trinkgläser, Tinten und Fliegengläser, zum Fliegenfangen, Öllämpchen etc. die von Kraxenträgern erstaunlich weit exportiert wurden. Auch Ölfläschchen für Heilöle fanden sehr guten Absatz. An einen Augsburger Ölkrämer gingen Ende 18.Jhd 22000 Fläschchen. Auch für das Steinöl aus dem östlichen Karwendel mussten Ölfläschchen geliefert werden

Religiöses Zubehör wurde viel gebraucht: Weihwasserkrüglein, Kirchenampeln, Leuchter, wie einer in der Grafenaschauer Kirche noch heute bewundert werden kann, und vor allem Glas für die Hinterglasbilder, die überwiegend religiöse Motive darstellten. Dank der Glashütte entwickelt sich die Hinterglasmalerei in Murnau und Umgebung ab etwa 1750 zu einem blühenden Gewerbe, das einerseits quasi am Fließband produzierte – aus manchen Dörfern wurden bis zu 40 000 Stück pro Jahr verschickt – , andererseits aber durchaus den Boden für die Entwicklung künstlerischen Talentes abgab.

Versuche für Linsenglas

1804 besuchte Joseph Utzschneider die Glashütte, in die seine Schwester Maria Anna eingeheiratet hatte. Bei der Gelegenheit nahm er eine Probeschmelze vor, um Flintglas zu erzeugen, eine Sorte Glas, die für die Erzeugung von guten Linsen notwendig war. Die Erfahrungen seiner Verwandten nutzte Utzschneider, um in Benediktbeuern 1807 selbst eine Glashütte zu gründen.

Ein letzter Kampf um Wald

Zu der Zeit waren Grund und Boden Ettals bereits an den Staat gefallen. Hohenleitner bemühte sich dann ab 1806 um den Kauf der für die Hütte notwendigen Wälder, bekam aber zunächst nur einen Pachtvertrag für die Hütte und das Angebot, sein Brennholz von Staat zu kaufen. Mit dem Argument des Erhalts der Arbeitsplätze kämpfte Hohenleitner um Weiderechte und das für seine kostbare Holzriese notwendige Unterhaltsholz. Auch seine Arbeiterfamilien mussten um einen Ersatz für ihre Selbstversorgung ersuchen. Um 1813 starb Hohenleitner nach vergeblichen Eingaben an König Max zum Erwerb der Waldungen. Erst seine Witwe Anna Maria geborene Utzschneider gelang es 1822 den Kauf durchzusetzen sowie Rechte zum Sandabbau in Steigrain bei Kohlgrub zu sichern.

Als dann Andreas Hohenleitner 1850 kinderlos starb wurde die Glashütte an den Grafen von Quadt-Isny verkauft. Der Name „Grafenaschau“ wird zunächst nur für das Areal der Glashütte gebraucht. 1890 wird der Betrieb eingestellt.

Die Gemeinde Schwaigen hält die Erinnerung durch den Glashüttenrundweg lebendig.

Benediktbeuern

Joseph Utzschneider erwarb 1805 das aufgelöste Kloster samt Brauhaus und ein Jahr später Landwirtschaft und Wald des Klosters und errichtete 1807 eine eigene Glashütte,

Die Ressourcen

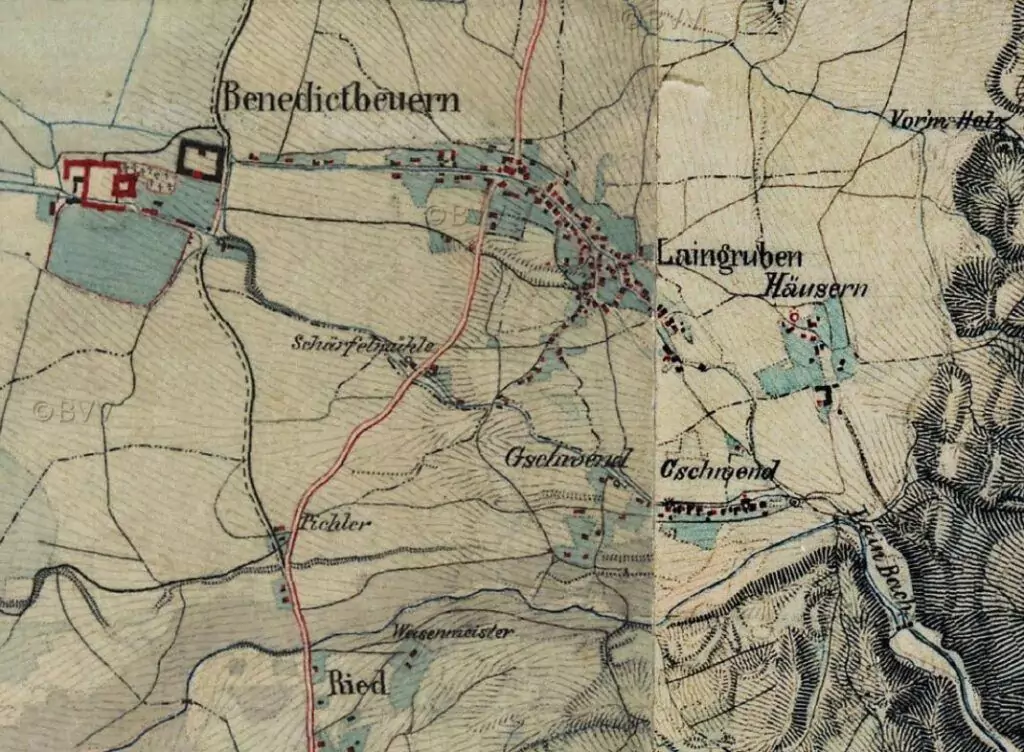

„Schon war ein Flötzkanal vorhanden, das Holz aus dem Gebirge hervorzuschaffen. Er (Utzschneider) ließ ihn aber weit zweckmäßiger einrichten, so dass nun das Holz mit größerer Bequemlichkeit bis zum neuen Holzhof beim Kloster geschwemmt wurde“, so ein Zeitgenosse.

In scharfer Konkurrenz zur Aschauer Hütte, brachte Utzschneider den Quarzbichl an sich, der fortan auf den Katasterblättern als Sandgruben des Herrn Utzschneider firmierten.

In den Katasterkarten, die ohne die später dort produzierten Linsen nicht entstanden wären, ist weder ein „Flötz-Kanal“ verzeichnet, noch ein Holzhof zu finden. Auffällig sind aber der gleichmäßige Verlauf des Lainbaches und der Triftrechen an seinem Ende, von dem eine Straße zum Kloster führt. In seinem Oberlauf finden sich eine Klause, Schlagbezeichnungen und eine Holzerhütte. Natürlich war der Floßkanal der Loisach durch das Kochler Moos nicht weit. Dass aber die Glashütte die Preise für Holz aufbringen konnte, das schon zum Münchener Markt unterwegs war, ist unwahrscheinlich.

Die Produkte

Die Utzschneider´Sche Hütte erzeugte Hohl- und Tafelglas. Sie beschäftigte böhmische Glasschleifer und erwarb einen großen Ruf. Auch die Produktion von farbigem Glas für Kirchenfenster machte sie bekannt. Zeitweise arbeiteten dort 500 Leute.

Nachhaltig berühmt aber wurde Benediktbeuern für optische Linsen. Zu jener Zeit begannen die auf Veranlassung Napoleons die trigonometrischen Landesvermessungen. In München hatte sich unter Georg von Reichenbach und Joseph Liebherr in ihrem Mathematisch-Mechanischen Institut ein großes Know-How an Präzisionsinstrumentenbau entwickelt, zu dem seit 1806 auch Joseph Fraunhofer beitrug. Das hochwertige Linsenglas jedoch wurde nach wie vor aus England geliefert und im Zuge der Napoleonischen Kontinentalsperre 1806 fielen die Lieferungen aus.

So kam es, dass 1807 die optische Abteilung des Instituts nach Benediktbeuern zog und im Verein mit Utzschneider im Waschhaus des Klosters an einem schnelllaufenden Bach mit Wasserrad (wohl für die Schleifmaschinen) eine eigene Glashütte für optisches Glas in Betrieb nahm. 1811 nach vielen Versuchen und nur langsamen Fortschritt wurde Fraunhofer die Leitung übertragen. Es gelang ihm Bestimmungsmöglichkeiten für den Brechungsindex der Gläser zu entwickeln und entsprechendes Glas zu erzeugen.

Besitzwechsel, Tod Fraunhofers und das Ende der Hütten

1818 verkaufte Utzschneider die Gebäude und die Gebrauchs- und Buntglashütte an das Militär, das sie bis 1844 weiter betrieb und dann angeblich wegen Holzmangel einstellte.

Joseph von Fraunhofer wurde geadelt und als Professor in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Das Optische Institut wurde 1819 nach München zurückverlegt, seine Linsen mussten aber weiter in Benediktbeurern produziert werden. Fraunhofer musste also nach wie vor dort die Glasschmelze überwachen. Um schneller zurück seiner Vorlesung zu gelangen, bestieg er 1826 ein Floß nach München. Bei dieser Reise zog er sich eine schwere Erkältung zu, die dem bereits an Tuberkulose Erkrankten das Leben kostete.

Die Hütte für optisches Glas wurde von einer Familie Merz aufgekauft und bis in die 1880er Jahre weiter betrieben.

Die Glashütte von Hall

Die Glashütte von Hall war von 1534 bis 1635 in Betrieb. Hundert Jahre vor der Gründung von Grafenaschau erloschen ihre Feuer, wahrscheinlich weil sie in direkter Konkurrenz mit der Saline um das Holz stand.

Die Haller Glashütte setzte – im Gegensatz zu Aschau, das Massen von Gebrauchsglas herstellte – auf die Erzeugung von besonders hochwertigem Glas für Repräsentationszwecke. Während Grafenaschau fast nur grünliches, sogenanntes Waldglas erzeugte, verstand es die Haller Hütte farbloses und gefärbtes Glas im Stile von Murano bei Venedig herzustellen und produzierte Prunkgläser, aber auch medizinische Gläser, Flaschen und Fensterglas.

In der unteren Lend am Glashüttenweg in Hall werden ihre Hinterlassenschaften archäologisch gesichert.

Literaturverzeichnis

Krätz Otto (1981): Glück und Glas… Die Geschichte der bayerischen Hütten ist undurchsichtig. In: Charivari (5).

Malzer, Christian (2018): Hüttenwald – die klösterliche Glashütte bei Aschau: Naturräumliche Gegebenheiten und die Folgen des frühneuzeitlichen Hüttenbetriebs für die Wälder.

Mantel, Kurt (1990): Wald und Forst in der Geschichte. Ein Lehr- und Handbuch. Alfeld Hannover: M.&H. schaper.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaliumcarbonat; abgerufen 18.1.2022

https://www.stadtarchaeologie-hall.at/2009/07/02/die-glashuette-hall-in-tirol/ abgerufen 20.1.2022

Literaturverzeichnis Grafenaschau

Butz Hans: Grafenaschau. Geschichte einer ehemaligen Kosterschwaige.o.J.

Krätz Otto; Priesner Klaus: Die ettalische Glashütte in Aschau. In: Jahresbericht 1984 Historischer Verein Murnau am Staffelsee e.V., 5.Jahrgang Heft 8, S. 41–56.

Malzer, Christian (2018): Hüttenwald – die klösterliche Glashütte bei Aschau: Naturräumliche Gegebenheiten und die Folgen des frühneuzeitlichen Hüttenbetriebs für die Wälder.

Malzer Christian: Zwischen Mythos und Moderne – Die Ettaler Klosterwälder und ihre Nutzung. In: Klaus Pukall (Hg.): Die Ettaler Klosterwälder im Wandel der Geschichte. Geschichte Gestalten Geschichte: Ettaler Manndl, S. 176–463.

Ober Luitraud (1956): Kohlgrub. Eine Ortsgeschichte. mit besonderer Berücksichtigung der Zeit unter beiden Klöstern Rottenbuch und Ettal 1295/1330-1803. St. Ottilien: St. Ottilien.

Wikipedia (Hg.) (2021): Waldglas. Online verfügbar unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldglas&oldid=213329914, zuletzt aktualisiert am 27.06.2021, zuletzt geprüft am 03.09.2021.

Literaturverzeichnis Benediktbeuern

Krätz Otto (1981): Glück und Glas… Die Geschichte der bayerischen Hütten ist undurchsichtig. In: Charivari (5).