Die Arbeit in abgelegenen Waldtäldern ließ es nicht zu, dass Holzer abends heimkehren konnten. Meist verbrachten sie die ganze Woche im Wald und benötigten entsprechend Unterkünfte. Diese reichten von einfachen Kobeln bis zu festen Winterhütten.

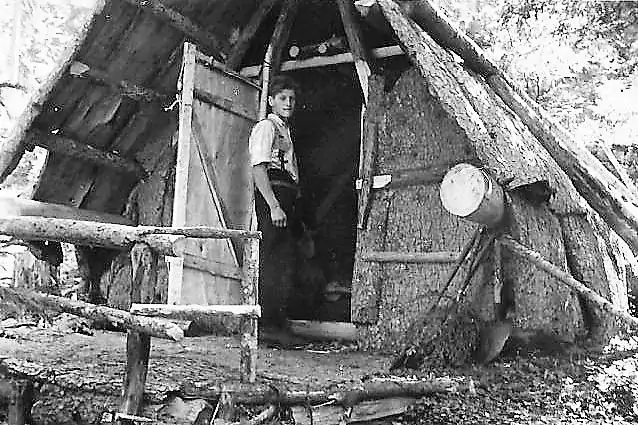

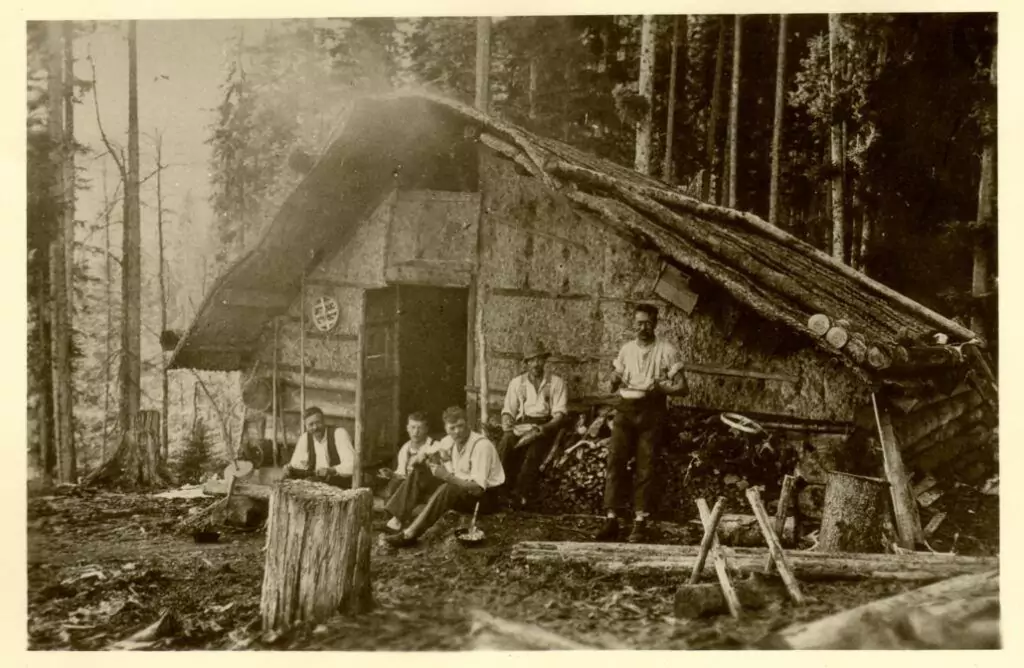

Der Kobel

Der einfachste Unterstand und Regenschutz wurde aus Stangen und Rindenstücken gebaut. Davor konnte zum Wärmen ein Feuer entfacht werden. In abgelegenen Wäldern bauten sich die Holzer einfache Nurdach- Hütten, die sogenannten Kobel. Gedeckt wurden sie mit den großen Rindenbahnen, den „Lohen“, die beim Schinden der Bäume anfallen. Ganz hinten waren die Schlafplätze, ein Holzrahmen, in den die Unterlage aus Fichtenzweigen, den „Daxen“ gepackt wurde, darauf Laub, Heu oder Stroh, in Decken eingeschlagen. Geschlafen wurde in den Kleidern, zugedeckt mit dem Lodenkotzen, dem „Fleck“, den man auch beim Arbeiten trug. Längs in der Mitte erstreckte sich ein aus Steinen gebauter Herd, und zu beiden Seiten entlang zimmerte man Bänke aus Baumstämmen.

Wegen der Mäuse hingen die Säckchen mit Lebensmitteln am Dachrahmen. Jeder Holzer hatte seine eigene Pfanne, in der er das Hauptnahrungsmittel, das „Muas“ bzw. den „Holzerschmarrn“ zubereitete.

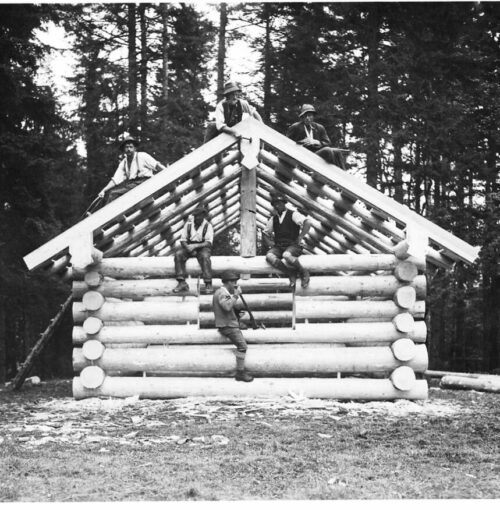

Vom Kobel zur Hütte

Im östlichen Karwendel wurden Kobel von beachtlicher Größe gebaut, die schon die Form von Hütten aufwiesen

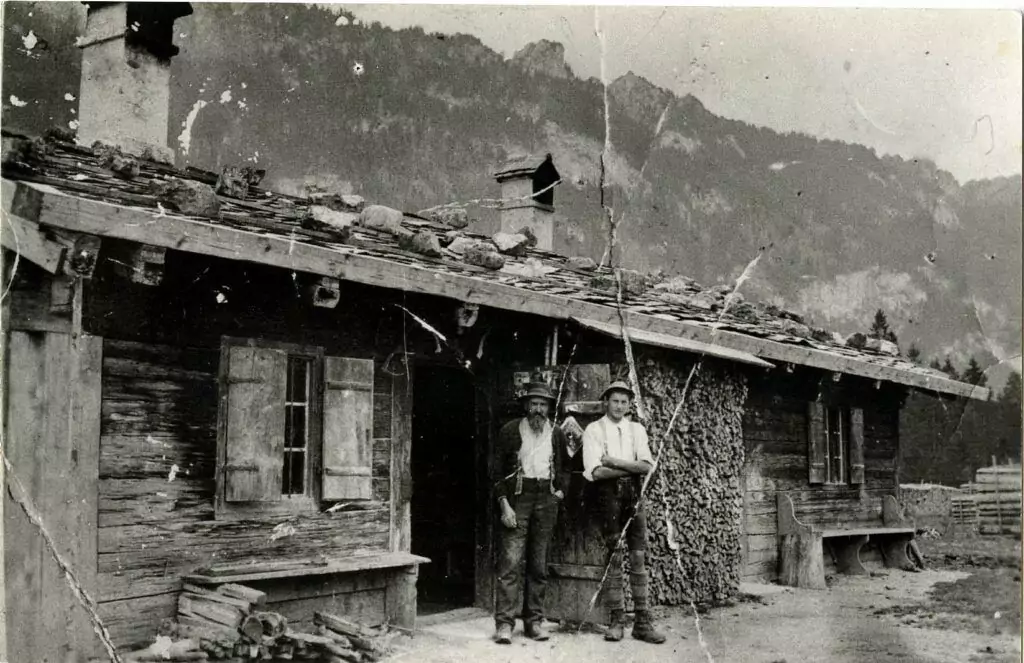

Hütten

An dauerhaft und wiederkehrend benutzten Orten entstanden reguläre Hütten, wie zum Beispiel die Trifthütte an der Gleirschbachklause. Sie waren aus Holz gebaut, bisweilen gab es auch Steinmauern bzw. ein Steinfundament. Manche Dächer waren noch mit Rindenlohen oder Schindeln gedeckt, im 20. Jahrhundert bevorzugte man Blech.

Diese Hütten hatten reguläre Herde mit vielen Kochstellen, da die Holzer bzw. Fuhrleute gleichzeitig kochten. Falls die Schlafräume abgetrennt waren, konnten sie nicht beheizt werden.

Manche Hütten hatten eine Jägerstube, bisweilen mit separatem Eingang. Diese war den Förstern und Jägern vorbehalten. Es manifestierte sich so sozusagen eine Zweiklassengesellschaft.

Die Winterhütten

Die Winterhütten dienten zur Unterkunft der Holzer bzw. der Fuhrleute und ihrer Pferde, die das Holz mit Schlitten zu Tal brachten. Komfortabel waren sie nicht unbedingt. So erzählt einer, der den Vater noch auf eine solche Wintertour begleitet hatte: da bin ich als Bube auch eine Woche mal dabei gewesen. So eine Holzhütte, da hats reingezogen, das wäre heute unvorstellbar, dass man da wohnen kann drinnen. Da haben die Leute die ganze Woche drinnen gewohnt (…) das ist ein großer Raum gewesen, in der Mitte ist ein großer Ofen drinnen gestanden und da waren drunter auch Betten drinnen, also da (…) wo der Vater war, da sind halt drei Männer gewesen, also sechs Ross und drei Mann dazu, und das hat sich alles in einem Raum abgespielt…da waren so Decken, die verschwitzt waren von den Rössern oder so das hat man alles dahin gehängt, damit sie wieder trocknen für den nächsten Tag.

Doch es gab auch große Hütten mit separaten Ställen, wie die „Wilde-Jäger-Hütte“ im Halbammergebiet. Sie wurde nach 1950 errichtet, noch ausgelegt für große Holzerpartien, und besaß Gaslampen und Waschräume. Die Unterkünfte der Bayerischen Staatsforsten hatten in der Nachkriegszeit einen guten Ruf bei den österreichischen Holzern.

Literaturverzeichnis

Baumer Stephan, Eder Claus (2004): Holzwirtschaft entlang der Isar. Von Holzern, Triftern und Flößern. Lenggries: Werbeagentur Eder GmbH.

Heiß Sieglinde, Heiß Albert (1988): Die Holzarbeiter von Scharnitz. In: Tiroler Chronist (32), S. 31–34.

Heiß Siglinde : Von Holzerhütten, Trift und “Länd” in Scharnitz. In: Tiroler Chronist 1989, S. 20–30.

Mayer-Gampe Pia (01.02.2017): Schlittenbringung. Transkription. Interview mit Speer Peter.

Mayer-Gampe Pia (2019): Waldarbeit in Achenkirch/Bayern Schlitten, Riesen, Seilbahn, Wegbau, See. Transkript/Zusammenfassung. Interview mit Lengauer Ernst und Waldhart Franz. Achenkirch.