Saumtiere, Fuhrwerke, Schlepper und Lastwagen brauchen Wege und Straßen. Sie anzulegen erfordert Erfahrung und Arbeitskräfte, sie zu unterhalten einen langen Atem.

Erste Wege

1363 sind in einer Rechnung 8 Pfund für „via Kuntronis in Gleirs“ verzeichnet.

Heinrich Kunter ist der älteste geschichtlich fassbare Straßenbauer Tirols. Dieser in Bozen und Hall stationierte Geschäftsmann hatte die Brenner-Straße zwischen Hall und Matrei gebaut bzw. saniert. Den Weg im Gleirschtal zu projektieren kann sich überhaupt nur wegen des Salinenholzes gelohnt haben. Demnach hat Kunter auch den Beginn der Walderschließung eingeleitet!

Der Transport im Gleirschtal war von so großer Bedeutung für die Saline, dass zur Sicherung des Anspruchs eine Trasse als eigenes Flurstück herausgemessen ist, das sich nicht notwendigerweise mit dem bestehenden Weg deckt.

Saumweg

Wie der Name Samertal besagt, wurde das Holz nicht nur in Fuhrwerken transportiert, sondern einen Großteil des Weges auf das Joch gesäumt. Der Wanderweg auf das Stempeljoch verläuft zumindest teilweise auf dem alten Weg. Der gleichmäßige Anstieg und die weiten Radien der Kehren zeugen noch von seiner Tauglichkeit für Trag- und Zugtiere.

Ochsenfuhrwerke und Weiderechte

Die folgende Beschreibung des Weges stammt aus späterer Zeit (Heiß 2008) und spricht auch vom Einsatz von Fuhrwerken:

Die Breite des Weges bis zur sogenannten Amtssäge betrug 8 Schuh (2,66m), möglicherweise auch weiter bis zum Kreideneck, solange die Steigung größere Fuhrwerke zuließ. Dann begann der steile Anstieg zum 2215m hoch gelegenen Stempeljoch mit einer Breite von 4-5 Schuh.

Mit Sicherheit wurde für steilere Wegstrecken Ochsen eingesetzt, die größere Steigungen bewältigen als Pferde. Für sie hatte nämlich das k.u.k. Forstärar als Nachfolger des Pfannhausamtes das Weiderecht für 40 Ochsen im Gleirschtal vorbehalten.

Die Straßen der Gebrüder Hirn

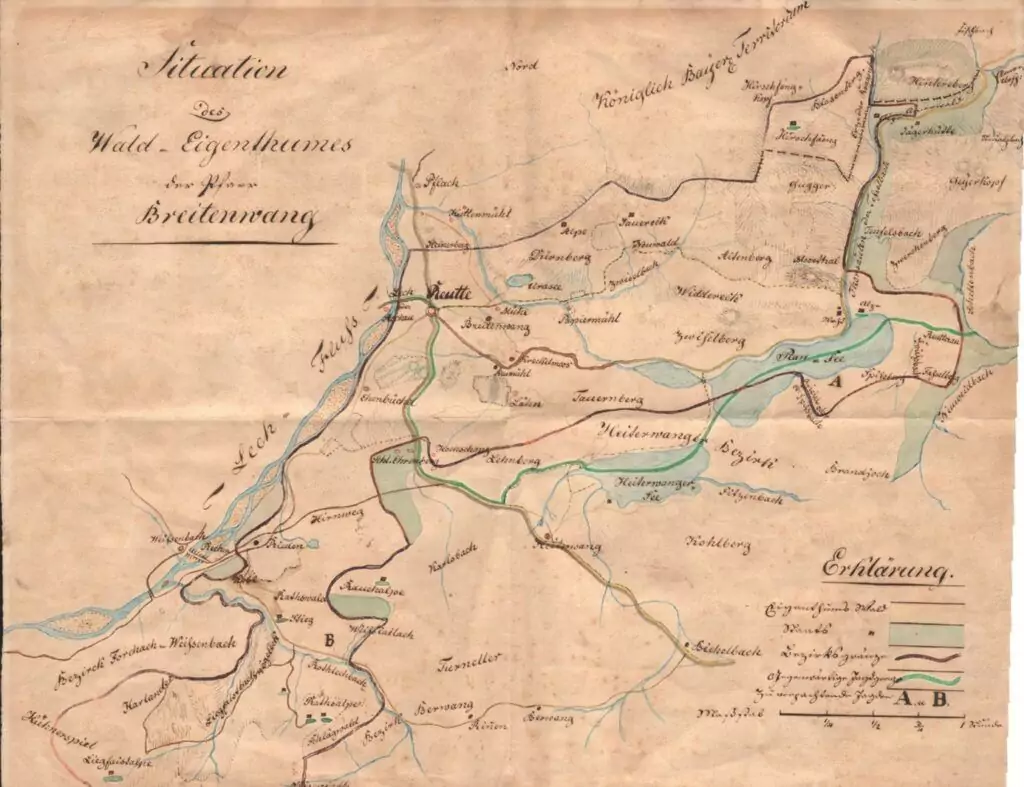

Im 18. Jahrhundert bauten die Holzkonzessionäre Gebrüder Hirn zwei Straßen für den Holztransport die noch heute teilweise ihren Namen tragen: Den Hirnweg vom Triftrechen in Scharnitz nach Seefeld und die Hirnweg (auf der 2. Landesaufnahme „Hierenweg”) durch den Klausenwald Richtung Heiterwang-Fernpaß. Sie waren entweder mit Fuhrwerken oder Schlitten befahrbar.

Die Abkürzung nach Heiterwang tauchte 1797 auf der militärischen Schmitt´schen Karte als “neuer Holzweg” auf und wurde in der Karte der militärischen Marschrouten 1868 gelistet.

Schlittenwege

Der Bau und die Unterhaltung von Ziehwegen für Schlitten war eine mühsame Angelegenheit.

Genaueres wird aus Eschenlohe erzählt. Der Weg auf die Kuhalm hatte bis 1948 keine Brücke über den Taferlgraben. Jeweils im November musste der Weg von den Anliegern hergerichtet werden: Baumstämme wurden in der Breite der Holzschlitten über den Graben verlegt, mit Fichten- und Tannenzweigen und einer Kiesschicht überdeckt. Dann wurde auf den Schnee gewartet.

Wege für Schlitten sollten tunlichst Hohlwege sein, damit die schwere Last nicht aus der Spur kam. Manchmal half man mit sogenannten „Verlegbäumen“, die eine seitliche Begrenzung bildeten

Bei hoher Schneelage waren die Anlage und der Unterhalt aufwendig. Aus Achenkirch berichtet ein Zeitzeuge: Acht Mann haben sich beim Spuren auf die Winterhütte abgelöst. Dann musste der Weg freigeschaufelt werden. Sie schaufelten Hohlwege, bisweilen in zwei Etagen, die unten warfen den Schnee den Leuten auf der mittleren Etage zu. Die Schaufeln waren aus Holz und schwer. Sie wurden gewachst, damit sie besser liefen, trotz Metallkante gingen sie bei Eis kaputt. Der Weg wurde dann vereist, damit man möglichst lange bis in den März hinein fahren konnte. Zwei Wegmacher, die ein Fass und ein Schaffl dabeihatten, wässerten den Weg, damit er möglichst tief durchfror. Wenn es auf dieses Eis dann mehr als 10 cm schneite, musste der Weg wieder freigeschaufelt werden, damit die Schlitten bei Föhn nicht im Nassschnee steckenblieben. Diese Wegmacher waren meist Invalide, die durch Arbeitsunfälle die schwereren Tätigkeiten nicht mehr verrichten konnten.

Wegbau auf Wanderschaft

In Grafenaschau baute der Graf Quadt-Isny 1853 zur Erschließung der von ihm erworbenen Waldes den sogenannten Grafenweg. Auf ihm musste das Holz im Winter mit Schlitten per Hand oder mit dem Pferd geholt werden, und wenn zu wenig Schnee lag, war dies erst im darauffolgenden Jahr möglich. Details sind nicht überliefert, doch die Bauweise mit senkrecht gesetzten flachen Steinen lässt darauf schließen, dass die Arbeiter aus den Südalpen stammten.

In Kochel baute 1904 ein Eisenbahnpionierbattalion eine Forststraße, den Bertramweg.

Forststraßenbau in den 1960er Jahren

Seit den 1950er Jahren wurde vermehrt über den Bau von Forststraßen nachgedacht, da die Verluste von Holz bei der Trift von um die 10% doch nicht unerheblich waren. Vor allem konnte das Holz mit der Trift als auch mit den Schlitten nur saisonabhängig geliefert werden.

Die 1960er Jahre brachten einen Schub der Mechanisierung bei der Landarbeit, eine Verbesserung der Fahrzeugtechnik. Gleichzeitig wurde das Verhältnis von Arbeitsentgelt zu Holzerlös immer ungünstiger und zwang zur Rationalisierung. Wenigstens für Schlepper sollten die Wege befahrbar sein.

Da auch die Almen die Erschließung mit fahrbaren Wegen anstrebten, ergab sich häufig eine günstige Kofinanzierung auch mit Mitteln der Europäischen Union.

Beispiel Kuhalmstraße

In Eschenlohe der Weg zur Kuhalm auf Antrag der Gemeinde federführend vom der Wasserwirtschaftsamt geplant, die den Ausbau unter anderem mit dem Holztransport begründete:

„Die Holzwirtschaft ist eine wichtige Ergänzung für die Existenz der Eschenloher Landwirte. Das Holz wird in die Bachbette gestürzt und geschleift und dann mit Pferdeschlitten abtransportiert. Dieser Holztransport ist insbesondere auf den bis 30 % steilen sogenannten „Hühnersteigen“ Iebensgefährlich und hat schon viele Opfer gefordert. Dazu kommt, dass diese Bringungsart sehr unrentabel ist.“

Die Argumentation der Antragsteller unterschied sich oft von dem der Pferdehalter, die die Winterarbeit mit den Schlitten nicht missen wollten. Laut Zeitzeugen gab es im Ammergau auch Proteste gegen den Ausbau der Forstwege.Bei der Prüfung des Bauentwurfs durch die Regierung von Oberbayern wies diese auch darauf hin, dass beim Wegbau auch die Ziele des Naherholungsprogramms besonders zu berücksichtigen seien.

Von 1971 bis 1976 baute das von der Gemeinde Eschenlohe beauftragte Wasserwirtschaftsamt an diesem Weg, mit Unterbrechungen wegen zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen in den Steil- und Felsstrecken. Auf 12,32 km werden auf dem mit Banketten 4,5m breiten Weg nun 1000 Höhenmeter überwunden.

Der Wegunterhalt durch die Gemeinde, die sich die Kosten mit den Waldanliegern und Weiderechtlern teilt, ist nicht nur wegen der Belastung durch die Alm- und Forstwirtschaft sowie Regen und Frost eine ständige Aufgabe, sondern auch wegen der Haftung gegenüber den Erholungssuchenden, die inzwischen die Straße meist auf zwei Rädern nutzen.

Strukturwandel

Die Forststraßen brachten nicht nur das Ende der Schlittenbringung, sondern auch das Ende der großen Ganterplätze an den Waldrändern, da das Holz direkt aus dem Wald zu den Holzverarbeitern geliefert werden kann. Dies bedeutete einen Vorteil für die Konzentration der Verarbeitung in waldfernen Großbetrieben.

Literaturverzeichnis

Friedel Michael (2018): Die Geschichte der Kuhalmstraße. In: De Burgadler Jahresheft 2018, S. 25–31.

Heiß Sieglinde (2008): Die Amtssäge im Gleirschtal. In: Karwendelmagazin.

Lobenhofer-Hirschbold Franziska: Beim Taferl Jahresheft De Burgadler 2018, S. 32.

Mayer-Gampe Pia (2019): Waldarbeit in Achenkirch/Bayern Schlitten, Riesen, Seilbahn, Wegbau, See. Transkript/Zusammenfassung. Interview mit Lengauer Ernst und Waldhart Franz. Achenkirch.

Oberrauch Heinrich (1952): Tirols Wald und Waidwerk. Ein Beitrag zur Forst- und Jagdgeschichte. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner.

Mayer-Gampe Pia (01.02.2017): Schlittenbringung. Transkription. Interview mit Speer Peter.