Bildnachweis: natalechka09 (CC BY-NC)

Bergpieper Anthus spinoletta

Steckbrief

Gefährdung & Schutz: Nicht gefährdet

Bestandstrend in Österreich: leichte Zunahme (TEUFELBAUER 2022)

Bestand T: 5.000-10.000

Bestand Ö: 80.000-100.000 (Atlas der Brutvögel Tirols 2022)

Status im Karwendel: Brut nachgewiesen

Geschätzter Bestand im SPA Karwendel: (1.700) 2.100-2.300 (2.700) Reviere

Anzahl Beobachtungen: 716

Beobachtete Reviere: 425-444

Dichte max.: 3,1 R/10ha

Beschreibung

Der Bergpieper ist ein schlanker und vergleichsweise hochbeiniger Pieper mit dunklen Füßen. Die Brutzeit des Bergpiepers fällt in den Zeitraum von Ende April bis Anfang Juli. In der Regel kommt es zu zwei Jahresbruten. Die erste Brut ist meist noch durch späte Schneefälle gefährdet. Der Bergpieper ist ein Teilzieher. Außerhalb der Brutzeit ist er vorwiegend in Wassernähe auf Schuttkippen, Ödflächen, Flusskiesbänken sowie gelegentlich auf Wiesen zu beobachten.

Faktoren für die Verbreitung

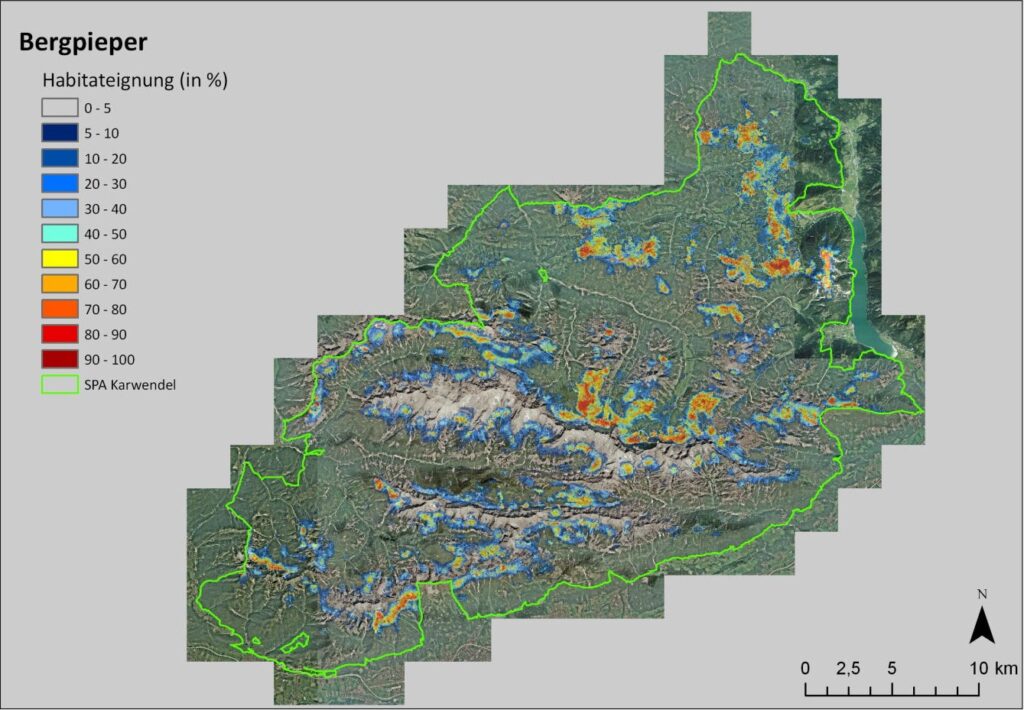

Alpine Rasen und höher gelegene Almflachen. Offenheit des Geländes ist der bedeutendste Faktor im Bergpieper-Habitat, wobei ein gewisser Anteil an Einzelbaumen und Sträuchern (insbesondere Latschen) häufig Bestandteil von Revieren ist. Ein enges Temperaturoptimum (-2 bis + 1° C im April) und 120-170 Tage Schneebedeckung pro Jahr schränken die Habitate weiter ein. Hohe Diversität in der Bodendeckung, ein gewisser Anteil höherwüchsiger Kraut- und Strauchschicht sowie nur einzelne, wenige Steinbrocken und Felsen erhöhen die Habitateignung. Extensive Almwirtschaft und höhere Produktivität (NDVI) wirken sich ebenfalls positiv auf ein Bergpiepervorkommen aus.

Verteilung im Karwendel

Konstant im grasdominierten Offenland zwischen 1530 und 2180 m.ü.M. Zunehmend seltener in tiefer (bis 1000 m.ü.M.) und hoher (bis 2300) gelegenen Bereichen. Darüber und darunter keine Vorkommen im Karwendel. Erreicht im nördlichen Karwendel die höheren durchschnittlichen Siedlungsdichten als im südlichen Teil.

Erhaltungsziel

Erhalt und Entwicklung geeigneter Bruthabitate. Erhalt der Rast- und Nahrungshabitate während Schlechtwettereinbrüchen in den tiefer gelegenen Almregionen bzw. am Talboden der Karwendeltäler.

Managementbedarf

Erhalt und Forderung der Almwirtschaft auf Grenzertragsflachen, Verhinderung von Düngung auf Almen, Beschränkung der Weideviehdichten auf Almen.