Erst vor etwa 200 Jahren ging das hölzerne Zeitalter zu Ende, denn erst Mitte des 19. Jahrhunderts gewannen das Metall als Werkstoff und vor allem die Kohle als Energieträger mehr und mehr an Bedeutung. Bis dahin waren die Wälder, ihr Holz und der Transport zum Verbrauch unentbehrlich für fast alle Bereiche des Lebens.

Abnehmer

Bis in das 19 Jahrhundert nahm der Bedarf an Holz ständig zu: Die wachsende Bevölkerung baute und arbeitete mit Holz, zimmerte, schreinerte, heizte, kochte, buk, siedete, schmolz und brannte mit Holz.

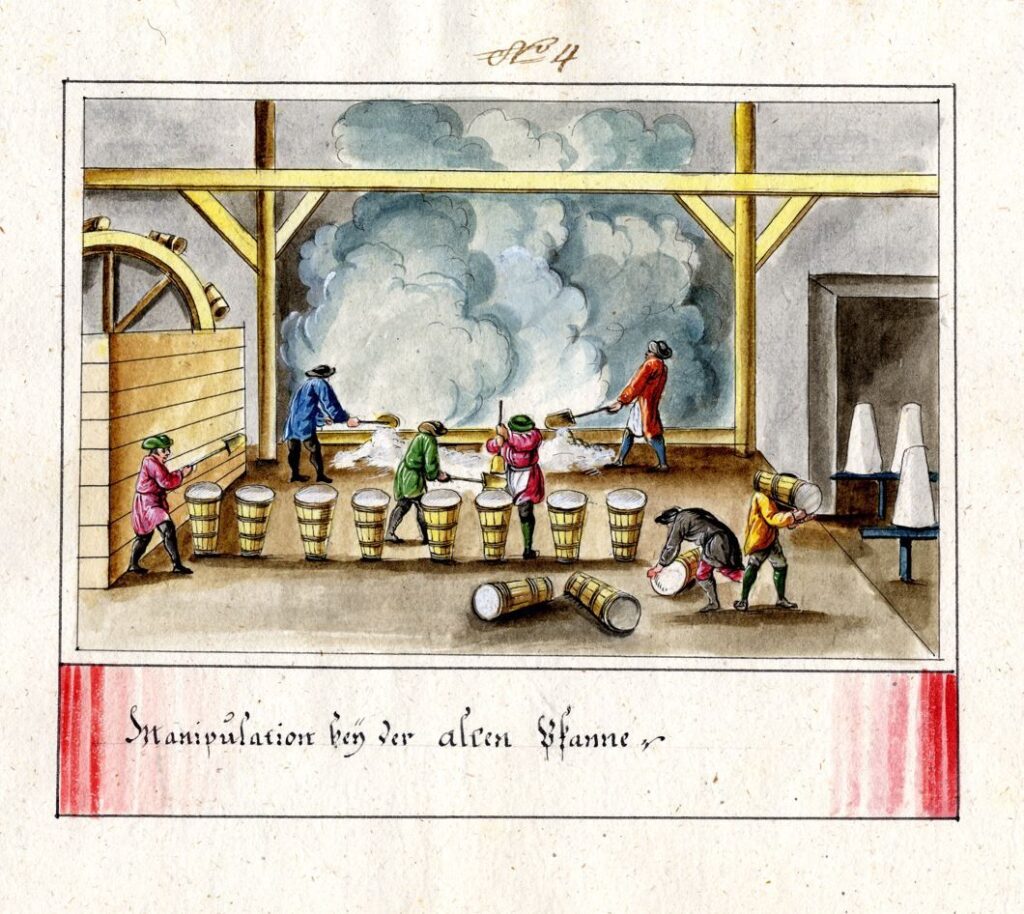

Die größten Abnehmer von Holz waren die Städte wie München und Augsburg, Innsbruck und Hall, zum anderen die frühen Industrien, die Glashütten, die Bergwerke, Erzschmelzen und Salinen, in denen Salz gewonnen wurde.

Die Glashütten waren imstande, dem Holz hinterher zu wandern, wenn die Wälder in ihrer Umgebung ausgeplündert waren. So siedelte sich 1731 in Grafenschau der Glasmacher Johann Tritschler an, nachdem er in Mindelheim nicht mehr genügend Holz bekommen konnte.

Die Saline wie etwa in Hall und Bergwerke wie in Schwaz, nutzten zunächst im waldreichen Gebirge die Wälder in ihrer Umgebung, um Stollen auszubauen und zu sichern, das Erz zu schmelzen, die Sole einzudampfen. Dann jedoch musste es für Hall und Schwaz bei steigender Produktion aus immer größerer Entfernung herangeschafft werden.

Aus wessen Wald?

Der Wald war für die Bauern überlebenswichtig, versorgte er sie doch mit Viehfutter, Dünger, und den vielfältigsten Gaben der Bäume: Früchte, Holz, Harz und Rinde. Die Nutzung regelten sie untereinander in den Markgenossenschaften.

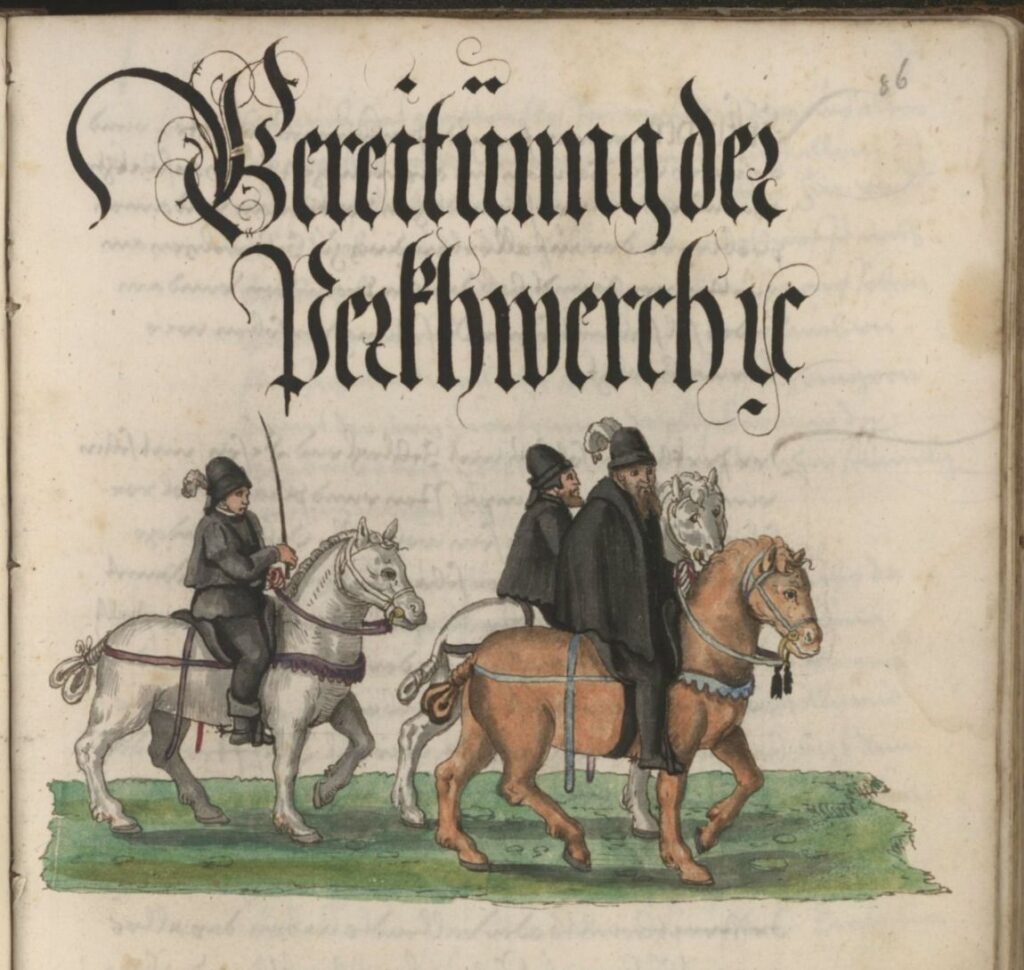

Mit dem Aufkommen der Städte, der Bergwerke und Salinen, die für die Landesherren unverzichtbare Quellen von Einkommen und Macht waren, begann eine mehr oder weniger schleichende Enteignungspolitik und ein dauernder Konflikt. Mit dem sogenannten Berg- oder Waldregal beanspruchten die Landesherren die Wälder für sich und begannen zunehmend das Eigentum der Markgenossenschaften zu Nutzungsrechten herabzustufen. Diese konnten sie dann mit Forstordnungen reglementieren. Sie griffen nicht nur in die Nutzung, sondern sogar in die Art der Verwendung ein, um Sparmaßnahmen durchzusetzen.

Erst im Laufe des 19 Jahrhunderts gestatteten es die politischen Verhältnisse, vor allem in Bayern ab 1804 auch die Enteignung der Kirchenbesitztümer, die Nutzungsrechte der Höfe zu Eigentum oder Genossenschaften umzuwandeln. Gleichzeitig konsolidierten sich auch die Staatswälder.

Vielgestaltiger Transport

Das Holz musste zunächst aus dem Wald gebracht werden. Dieser erste Schritt nennt sich auch „Holzbringung“. Dann erst kam der weitere Ferntransport.

Die Bringung

In ebenen Lagen wurden die Stämme mit Pferden herausgezogen, „gestreift“ wie es heißt.

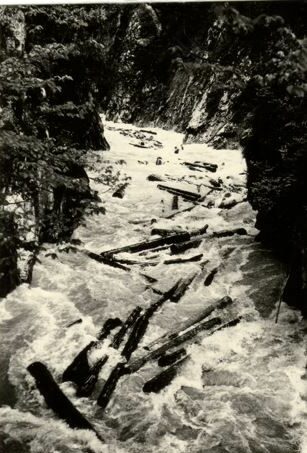

Im Gebirge wurde das Holz gerollt oder der Länge nach getrieben, in Rinnen, die mehr oder weniger ausgebaut waren zu Loiten oder Riesen, in Bergbächen getriftet, im Winter auf schmalen Wegen auf Schlitten mit oder ohne Vorspann zu Tal gebracht.

All diese Techniken haben eine Jahrhunderte alte Tradition. Schon im Holzmeisterstatut der Saline Hall von 1303 werden die Bauwerke erwähnt, die es für die Trift braucht, die Klausen und Rechen, sowie die Riesen, die zum Treiben auch über erhebliche Entfernungen dienten.

Anfang des 20.Jahrhundert entwickelte man örtliche Seilbahnen, die rein mit der Schwerkraft das Holz zu Tal schickten. Nachdem man anfangs noch mit Raupenfahrzeugen experimentiert hatte, brachten in der 2. Hälfte des Jahrhunderts die Motoren den Schlepper und den Seilkran in den Wald zusammen mit dem Forststraßenbau.

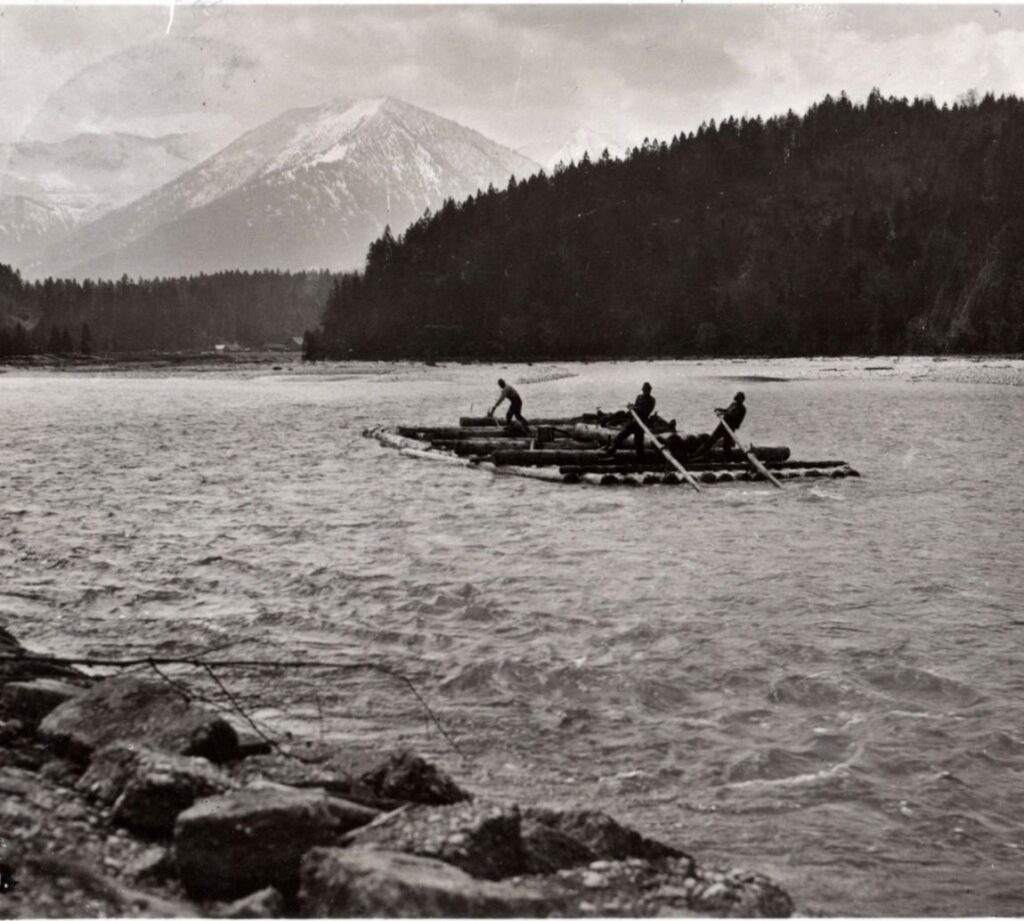

Der Transport

Der Ferntransport fand meist auf den Flüssen statt. Flöße auf Isar und Lech setzten zunächst auf natürlichem Weg den Transport auf den beiden alten Römerstraßen Via Raetia und Via Claudia Augusta über die Alpen fort.

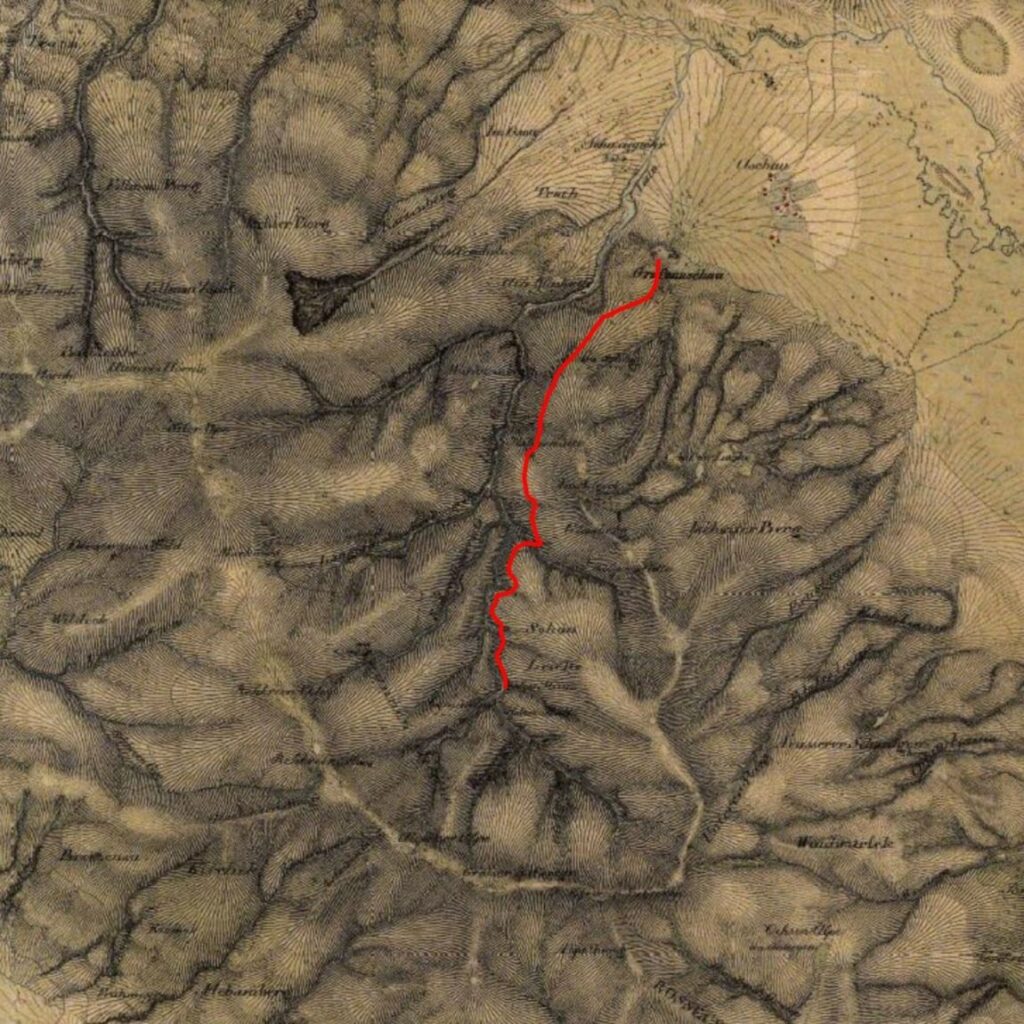

Auf Flüssen wurde getriftet und geflößt, auf dem Lech nach Augsburg, auf der Ammer nach Dachau, auf der Isar nach München, auf dem Inn nach Hall.

Aber auch Saumtiere und Fuhrwerke kamen zum Einsatz, wenn es galt, eine Wasserscheide zu überwinden, Wind und Ruder, wenn es darum ging, Flöße über Seen zu bringen.

Die Eisenbahn läutete um die Wende des 20. Jahrhunderts das Ende der Flößerei ein, ab 1960 übernahm allmählich der LKW.

Ganter und Länden

Der Transport des Holzes war also in früheren Zeiten vielfach, wie man sagt „gebrochen“: Es wurde zum Beispiel erst getrieben, dann getriftet, dann geflößt. Deshalb musste es immer wieder an Stapelplätzen gesammelt werden, an denen später ein anderes Transportmittel zum Einsatz kam. Diese Stapel heißen Ganter, die Plätze also „Ganterplätze“, bei der Flößerei und der Trift auch „Länden“ genannt, wo also das Holz anlandete. Anhand der Ganter konnte dann jeweils die Menge und Qualität des Holzes bestimmt, der Lohn für die Arbeiter, im Falle eines Weiterverkaufs der Preis des Holzes hergeleitet werden.

Die Ströme des Holzes

Die Wege des Holzes waren über viele Jahrhunderte also nicht nur vom Bedarf bestimmt sondern auch wesentlich von den möglichen Transportwegen. Der Ort des Verbrauchs musste sich oft genug nach den Möglichkeiten des Transportes richten, so konnten Städte oder Glashütten nur da entstehen, wo es ausreichend Nachschub gab. Und es erforderte immer größere Anstrengungen der Bergwerke und Salinen ihren Bedarf zu decken, immer weitere Wege und umfassendere Organisation des Transportes. So änderten sich die Ströme des Holzes im Laufe der Jahrhunderte, je nach den technischen, politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Ohne das Aufkommen der fossilen Brennstoffe hätte der Bedarf der frühen Industrien zusammen mit der Bevölkerungsentwicklung die Leistungsfähigkeit der Wälder auf Dauer überstiegen.

Literaturverzeichnis

Bammer Stephan, Eder Claus (2004): Holzwirtschaft entlang der Isar. Von Holzern, Triftern und Flößern. Lenggries: Werbeagentur Eder GmbH.

Fuchs Ferdinand (1984): Heimat Ausserfern. Eine Heimatkunde des Bezirks Reutte. Flößen und Triften auf dem Lech: Reutte Ausserfern Druck- und Verlagsges. m b H.

Gemeinde Lechbruck (Hg.) (1965): Lechbruck Geschichte und Geschichten III. Ein Flößerdorf am Lech. Mit einem Bericht von der letzten Floßfahrt 1913 von Pro. Dr. Anton Mayer-Pfannholz. Lechbruck.

Christian Neumann, Zur Technik- und Umweltgeschichte der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert, in: Wolfgang Ingenhaeff/Johann Bair (Hg.), Bergbau und Umwelt Teil 2: BAND II Zur Technik- und Umweltgeschichte der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert, 1. Auflage, Wattens 2017, 17–143.

Johann Elisabeth (2008): Wirtschaftsfaktor Wald Am Beispiel des österreichischen Alpenraumes. In: Das Mittelalter 13, S. 28–38.

Leutenbauer Max (2016): Stadt-Wald-Fluss. Die Beanspruchung der Wälder im Isar-Loisach-Gebiet im Laufe des vergangenen Jahrtausends. 125. Aufl. (Mitteilungen des Vereinsfür Heimatgeschichte im Zweiseenland Kochel e.V., 2016/1).

Leys (1952): Kurzer Abriß über den Waldrückgang im Oberinntal in Tirol. In: Gemeindeblatt für den Bezirk Landeck 7 (14), S. 1–3.

Malzer Christian: Zwischen Mythos und Moderne – Die Ettaler Klosterwälder und ihre Nutzung. In: Klaus Pukall (Hg.): Die Ettaler Klosterwälder im Wandel der Geschichte. Geschichte Gestalten Geschichte: Ettaler Manndl, S. 176–463.

Mantel, Kurt (1990): Wald und Forst in der Geschichte. Ein Lehr- ud Handbuch. Alfeld Hannover: M.&H. schaper.

Mayer-Gampe Pia (2021 und 2022): Holzwirtschaft rund um den Achensee. Interview mit Waldhart Franz. Sixenhof Achenkirch.

Oberrauch Heinrich (1952): Tirols Wald und Waidwerk. Ein Beitrag zur Forst- und Jagdgeschichte. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner.

Pukall, Klaus (Hg.): Die Ettaler Klosterwälder im Wandel der Geschichte. Geschichte Gestalten Geschichte: Ettaler Manndl.

Spötl Hans und Christoph (2002): Salzberg und Saline Hall in Tirol. Eine historische Wanderung durch das Halltal. Hg. v. Haselwanter Günther. Koordinationsstelle Alpenpark Karwendel (Alpenpark Karwendel, Band 7).

Vangerow, Hans-Heinrich (1976): Vom Stadtrecht zur Forstordnung. München u. d. Isarwinkel bis zum Jahr 1569. Zugl.: München, Univ., Forstl. Fak., Diss., 1976. München: Wölfle (Miscellanea bavarica monacensia, 66).