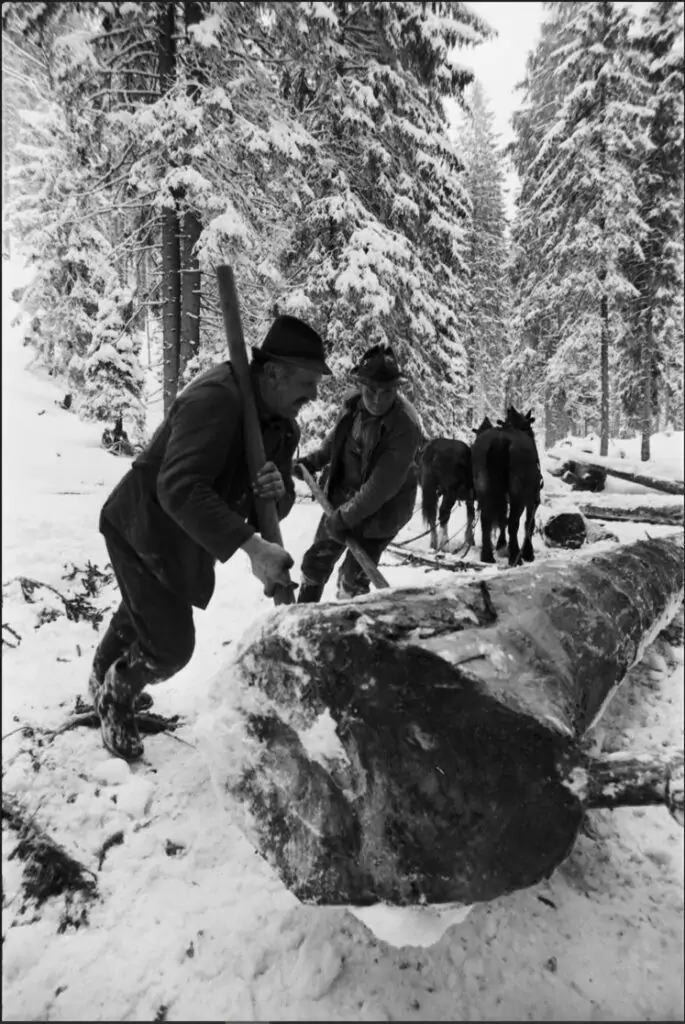

Lag genug Schnee und waren Pferde – bisweilen auch Ochsen – verfügbar, konnte das Holz auf Schlitten mit Vorspann aus dem Wald geholt werden. Dies bot sich besonders dort an, wo die Steigung nicht durchwegs ausreichte, um die Schlitten gleiten zu lassen.

Örtliche Verschiedenheiten

Das Ammergau war mehr oder weniger spezialisiert auf starkes Langholz, das in dieser Gegend nicht „abholzig“ war, also nicht zum Gipfel hin schnell an Dicke verlor. Die längsten Stämme erreichten 24m. Solches Holz wurde per Schlitten mit Pferdegespannen aus dem Wald transportiert. Auch sprach dies für einen gewissen Wohlstand der Höfe – die sich umgekehrt die Pferde – durchwegs “Rösser” genannt – nur wegen der Winterarbeit leisten konnten.Aus der Gegend um Achenkirch, wo das Holz vornehmlich mit dem Hornschlitten gebracht wurde, sind Bilder einspänniger Schlitten mit Kurzholz überliefert.

Arbeitsbedingungen

Während der Arbeiten nahe der Ortschaften, etwa Unterammergau, konnten die Fuhrleute abends heimkehren. Oft aber, besonders im Halbammergebiet, verbrachten sie mit den Pferden die ganze Woche auf den Winterhütten. Man fuhr am Sonntag-Abend oder Montag früh und kam am Samstag zurück. Die Fuhrleute standen um vier Uhr auf, fütterten die Rösser und machten sich parat, um sechs Uhr wurde eingespannt.Täglich brachte ein Gespann ein- bis zwei Fuhren zu den Ganterplätzen. Mehrere Fuhrleute arbeiteten beim Auf- und Abladen zusammen. Am Feierabend wurden zuerst die Rösser gefüttert, dann erst aßen die Männer.Gefahren wurde von Ende November/Dezember bis Februar/März. So etwa 1937, als aus dem Halbammergebiet 3000 Kubikmeter Holz abzufahren waren. Acht Gespanne arbeiteten unentwegt 64 Tage und hatten das Holz bis Mitte Februar am Ganterplatz in Unternogg.

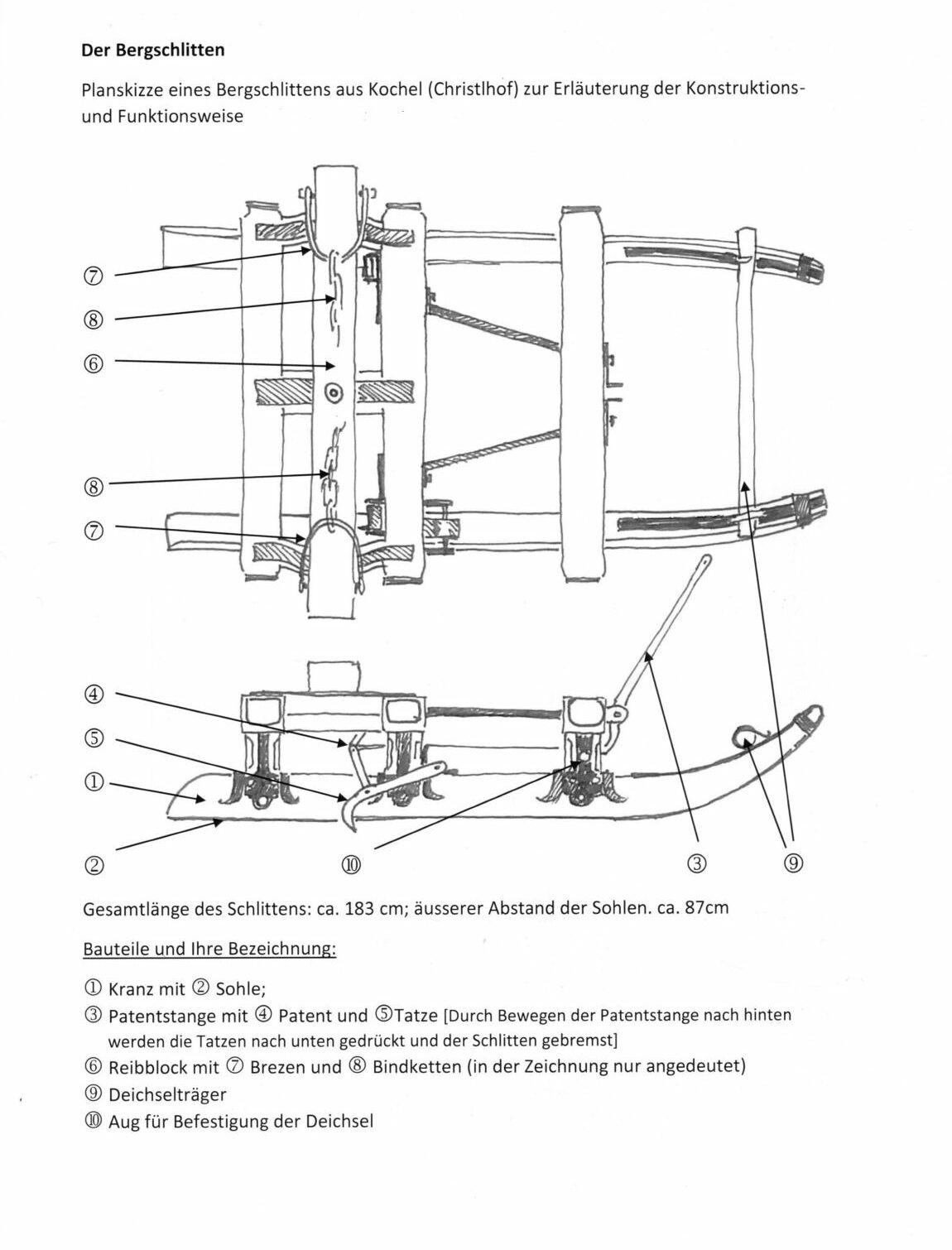

Die Technik

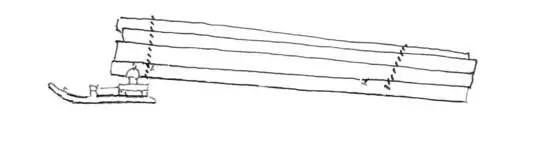

Pro Fuhre lud man fünf bis sieben Stämme zu etwa 9 m, eine Ladung von 5 bis 6 fm mit einem Gesamtgewicht von an die 5 Tonnen.

Die Stämme wurden mit dem starken Ende nach vorne auf den drehbaren Reibklotz des Schlittens gewuchtet, dies mittels Sappie, Griff oder Handwinde. Dort wurden sie mit ein oder zwei Bindketten verzurrt. Diese untere Lage wurde hinten durch eine Kette , dem Zamhänger, verbunden, deren Enden man mit Einschlaghaken festmachte.

Auf diesen Boden kam die weiteren Lagen und wurden kurz hinter dem Reibblock durch eine Spannkette mit dem Bund verzurrt. Die Spannung erhielt sie durch eine Zugwinde bzw. ein Spannschloß. Die hinteren Enden werden wie beim Bund mit einer Kette mit Einschlagshaken gesichert. Die Ladung ist somit fest und flexibel mit dem Schlitten verbunden.

Die Schlitten wurden mittels eines sogenannten Patenters gebremst, einer Bremse, deren Wirkung mittels Flaschenzug verstärkt wurde. Deshalb wurden die Schlitten teilweise schlicht Patenter genannt.

Bei großen Gefälle wurden entweder Scherketten eingehängt, die auf der Höhe des Reibblocks unter den Sohlen des Schlittens schleifen sollten, oder man brachte einen “Umschlag” an, eine Kette, die hinten um die ganze Ladung gelegt wurde.

Wurde das Holz über größere Entfernung auf Straßen transportiert, kam beim Langholz der „Starzer“ zum Einsatz, ein Nachläufer, der ebenfalls einen drehbaren Reibklotz und sowie eine Lenkdeichsel aufwies, die von einem zweiten Mann bedient wurde.

Zum Transport von Heu, Scheitholz und Mist konnte der kurze Baumschlitten mit einer „Schloapfn“ ausgestattet werden, die wie bei einem Sattelschlepper drehbar direkt auf dem Schlitten befestigt wurde.

Männer und Rösser

Ganze Wochen verbrachten die Gespanne auf den Winterhütten. Im Stall galt den Pferden die besondere Fürsorge der Fuhrleute. Noch bevor die Menschen aßen, bekamen sie morgens und abends ihr Futter: Ein Zweiergespann brauchte pro Woche 2 Zentner Hafer, und außerdem „Gsod“ gemischt aus kurzem Stroh, Getreideabfällen, Spreu und warmen Wasser.

Die Bindung an die Tiere war eng, da sie auf Zuruf gehen mussten und selbst in der Arbeit erfahren waren. Im Hantieren mit den Baumstämmen hing die Gesundheit und auch das Leben der Fuhrleute von der Verständigkeit der Rösser ab. Auch waren sie in vielen einsamen Stunden häufig die Gesprächspartner.

Noch heute erinnert man sich des Sprichworts:

Weibersterben ist kein Verderben

Aber Rossverrecken ist ein Männerschrecken

Als in den 1970er Jahren der Forststraßenbau und damit Traktoren und Lastwagen die Pferdeschlitten verdrängten, war der Abschied von den vertrauten Tieren für manchen Bauern sehr hart.

Literaturverzeichnis

Heigl Martin; Spindler Michael (2018): Waldnutzung in Unterammergau in früherer Zeit. Hrsg: Historischer Arbeitskreis Unterammergau

Heigl Martin, Wilhelm Andreas (2021): Das Halbammergebiet und seine Geschichte; Hrsg Historischer Verein Altenau

Leutenbauer Max (2016): Stadt, Wald, Fluß; Mitteilungen des Vereins für Heimatgeschichte im Zweiseenland Kochl e.V.; Jahresheft 2016/1

Mayer-Gampe Pia: Ohne Woid is koa Lebn ned: Alt-Ettaler Wald in der Erinnerung und dem Leben der Einheimischen. In: Die Ettaler Klosterwälder im Wandel der Geschichte, S. 477–547.

Wilhelm, Andreas; Heigl, Martin (2021): Das Halbammergebiet und seine Geschichte. Altenau.