Werkzeuge zur Holzbearbeitung haben sich über die Jahrhunderte fortentwickelt.

Manche, wie die Axt, weisen einen ehrwürdigen Ahnen auf, den Faustkeil.

Der Sappie fand den Weg erst im 19. Jahrhundert in die Hand des Menschen.

Die Motorsäge brauchte im 20. Jahrhundert ein ganzes Bündel technischer Neuerungen, um zu funktionieren.

Werkzeuge für das Fällen

Die Axt

Der Vorläufer der Axt war der Faustkeil. Erst in der Jungsteinzeit wurde das Werkzeug zu einer Form geschliffen, die verhinderte, dass die Schneide beim Schlag auf Holz absplitterte, auch tauchten Löcher auf, um Stiele zu befestigen.

Nun erst war es möglich in größerem Umfang Holz zu bearbeiten und Bäume zu fällen.

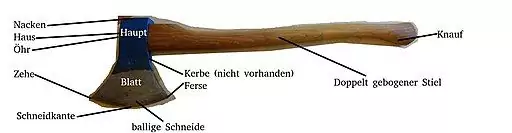

Die Axt hat zwei Teile: Das Haupt und das Blatt.

Das Haupt besteht aus dem Haus, das vom Öhr durchbrochen ist, in das der Stiel eingepasst wird. Die Rückseite des Hauses ist der Nacken, der als Schlagplatte gestaltet werden kann, um etwa Keile einzutreiben. Das Blatt hat eine „ballige“ also konvex geformte Schneide. Die Kante des Blattes, die zum Stiel zeigt, heißt Ferse, die nach oben weist, Zehe.Äxte wurde in vielen Formen entwickelt, je nach Verwendung und lokaler Tradition. Die Schneiden der Äxte wurden mit der Zeit durch die Verwendung von Stahl dünner und flexibler gestaltet ihr Gewicht verringert. Entscheidend für die Waldarbeit ist auch, dass die Axt sowohl beim Fällen als auch beim Entasten seitlich biegender Belastung standhält.

Im Alpenraum war für das Fällen von Bäumen die sogenannte Maishacke in Gebrauch. Sie wurde bis ins 18. Jahrhundert selbst zum Ablängen benutzt. Ihre Schneide ist ziemlich gerade und eher keilförming, was das Heraushauen von Spänen erleichtert.

Die sogenannte „Oberländer Hack“ oder „Bayerische Waldaxt“ ist eine Multifunktionsaxt, mit kräftigem Haus und relativ kurzem Stiel, mit der eher runden Schneide gut geeignet zum Entasten und mit der Schlagplatte die Keile in den Fällschnitt zu treiben.

Die Floßhack musste einen langen Stiel und eine schmale Schneide haben, um einerseits Holz heranzuziehen, andererseits das Loch für die Steuersäule zu schlagen.

Spaltäxte brauchen einen schweren keilförmigen Kopf usw.

Die Holzer schleifen ihre Äxte regelmäßig – mancher Holzer prüfte die Schärfe, indem er die Haare am Unterarm abrasierte. Falls die Schneide Scharten aufwies wurde auch „o´gstachet“, also eine neue Schneide angestückelt.

Die Säge

Sägen für die Waldarbeit wurden schon seit dem 18. Jahrhundert erprobt, zum Teil auch obrigkeitlich vorgeschrieben, um den Holzverlust beim Hacken zu vermeiden. Anfangs waren Sägen noch nicht ausgereift und daher das Sägen langsamer als das Hacken. Zunächst gebrauchte man sie deshalb nur zum Ablängen. Verbesserungen kamen auch aus Nordamerika.

Die Zugsäge auch “Wiagsog”

Letztendlich setzte sich die Zugsäge durch. Ihre Form sorgt dafür, dass jeweils nur wenige Zähne gleichzeitig ins Holz schneiden, so dass die Säge leichter läuft.

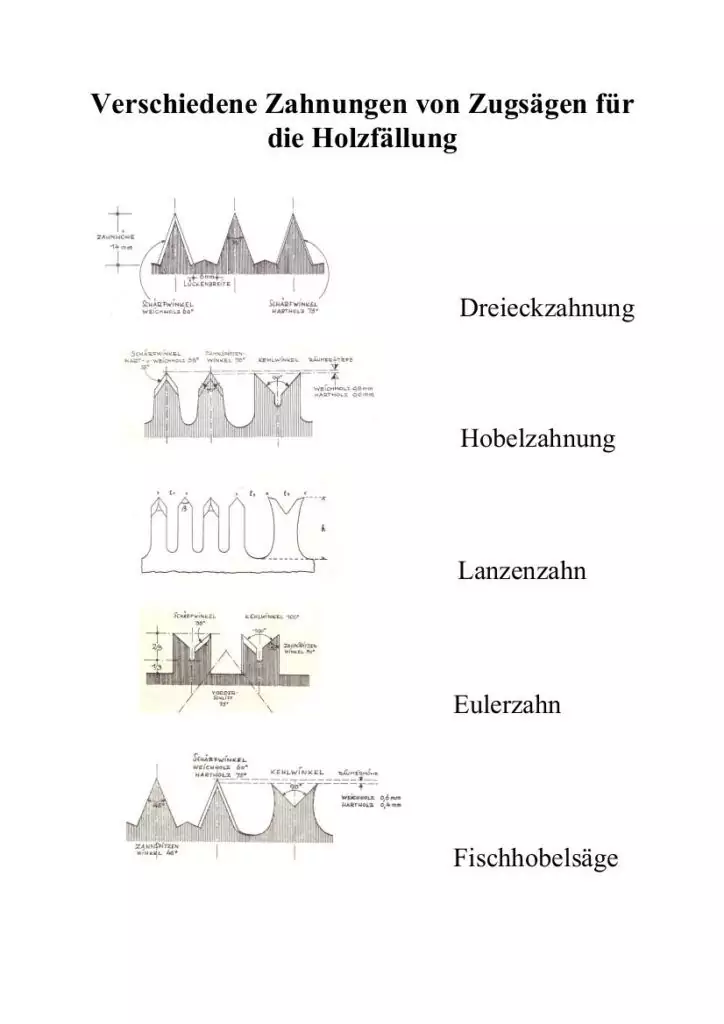

Dem freien Lauf der Säge dient auch das „Schränken“ der Sägezähne, die gegen das Blatt der Säge leicht abwechselnd nach rechts und links gekippt sind. Dadurch ist der Schnitt breiter als das Sägeblatt. Je größer die Schränkung, desto größer ist die Schnittleistung. Für weiches Nadelholz verwendete man stärker geschränkte Sägen, für hartes Laubholz Sägen mit geringerem Schränkwinkel

Da aber bei großer Schränkung Späne quasi stehenbleiben, werden dazwischen Räumzähne eingefügt, die sie hinaustransportieren. Die Sägezähne unterscheiden sich also in dreieckige Zähne, die ins Holz schneiden, und Räumzähne, welche die Späne aus dem Schnitt räumen. Entsprechend der Schränkung müssen die Schneidzähne wechselseitig von rechts oder links geschärft sein, die Räumzähne blieben stumpf.

Die Säge wurde regelmäßig von den Holzern geschärft und auch eingefettet, damit das Sägeblatt durch den Kontakt mit dem Baumsaft nicht rostete. Es sei eine Kunst gewesen, sie zu schleifen, erinnert sich ein Holzer, die Schränkung wurde genau gemessen, es gab eigene Feilen dafür und eigene Spezialisten, die es besonders gut beherrschten: Singen sollte die Säge, sie sollte nicht mit Kraft schneiden, sondern fein laufen.

Von bayerischen Holzern wurden 40 Doppelzüge die Minute erwartet.

Die Motorsäge

Motorsägen bzw. Kettensägen kamen in den 1920er Jahren auf.

Sie waren schwer und und mussten von 2 Mann bedient werden. Dabei musste der Motor immer waagrecht bleiben und nur das Sägeblatt konnte gekippt werden. Erst mit der Verwendung von Flugzeugvergasern war es möglich, die Säge in jeder Lage laufen zu lassen. Damit kam der Durchbruch Anfang der 60er Jahre: 1957 hatten nur 2% der Holzer eine Motorsäge, um 1960 waren es schon 85%.

Die Sägen wurden allmählich leichter und sicherer konstruiert. Die erste brauchbare Einmannsäge wog noch 12 kg (Stihl Contra), heute wiegen die kleinen Motorsägen etwa 4-5 kg, Starkholzsägen zwischen 7 und 9 kg.

Wegen der hohen Geschwindigkeit der Sägekette ist das Gefährlichste der Riss der Kette oder der Rückschlag der Säge, wenn sich ein Kettenzahn der laufenden Kette verhakt und die Kette das Sägeblatt rücklings hochschnellt. Erst der Rückschlagsicherung verbesserte die Situation. 1972 kam die Kettenbremse, 1982 der Quickstop, die automatische Kettenbremse.

Damit war der aktive Arbeitsschutz der Maschine ausgeschöpft. Dass sie weiterhin gefährlich ist und professionell gehandhabt werden muss, zeigt der aufwendige passive Arbeitsschutz mit Helm, Gehörschutz, Visier, Handschuhen und Schnittschutzhose.

Die Motorsäge muss gewartet, der Vergaser gereinigt, die Kette gereinigt und geschliffen werden. Mit dem Feilen, sagte der alte Holzer, sei es bei der Motorsäge nicht so genau gegangen: „Fährst mit der Feile durch, dann geht es schon“. Da der Kraftaufwand im Motor liegt, ist der Effekt des Feilens für den Arbeitenden weniger zu spüren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kettens%C3%A4ge

Holz bewegen

Der Sappie

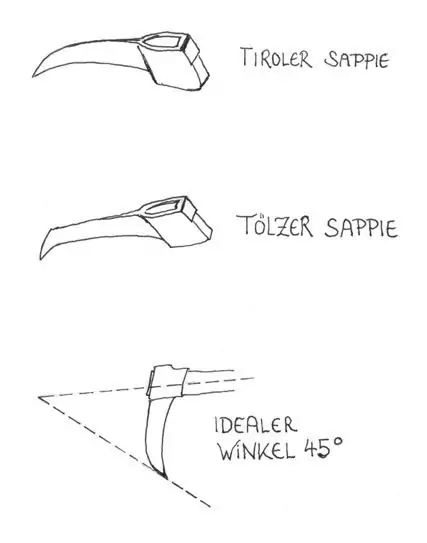

Um Baumstämme in Bewegung zu bringen und zu lenken, wird ein Werkzeug benutzt, das universal verbreitet ist, und dessen Ausformungen und Namen viele Variationen aufweisen. Der Sappie oder Sapin, Sapine, in Tirol auch Sappel, Zapin etc, auch bekannt als Griesbeil https://de.wikipedia.org/wiki/Sappie

Er wird beim Treiben sowohl als Haken als auch als Hebel eingesetzt und ist an den Ganterplätzen unentbehrlich. Auch bei der Nachtrift kam er vorzugsweise zum Einsatz.

Holz bewegen mit dem Sappie

Der Griff

Der Griff bzw. die Griffstange hat an Ihrem Ende eine eiserne zweizinkige Klaue. Die starke Stange wird als Hebel genutzt, um Baumstämme zu bewegen, dabei gräbt sich die Klaue in den Boden und bietet einen sicheren Hebelpunkt. Gehebelt wird wahlweise mit den Armen oder der Schulter.

Triftwerkzeuge

Der Trifthaken

Meist kam der Trifthaken an den Rechen zum Einsatz, um die Blöcher an die richtige Stelle zu bugsieren. Auch die Flößer benutzten diesen Haken, der an einer langen Stange befestigt war.

Steigeisen für die Trift

Die Steigeisen sicherten den Stand auf glitschigen Baumstämmen. Die Dornen durten nicht zu spitz sein, damit sie sich nicht zu tief ins Holz bohrten und die Bewegung behinderten.