Bildnachweis: Zein et Carlo (CC BY-NC)

Wespenbussard Pernis apivorus

Steckbrief

Gefährdung & Schutz: RL T: 2, RL Ö: NT, Anhang 1 VS-RL

Bestandstrend in Österreich: stabil (BIRDLIFE ÖSTERREICH 2014)

Bestand T: 25-50 (Atlas der Brutvögel Tirols 2022)

Bestand Ö: 1.200-2.000

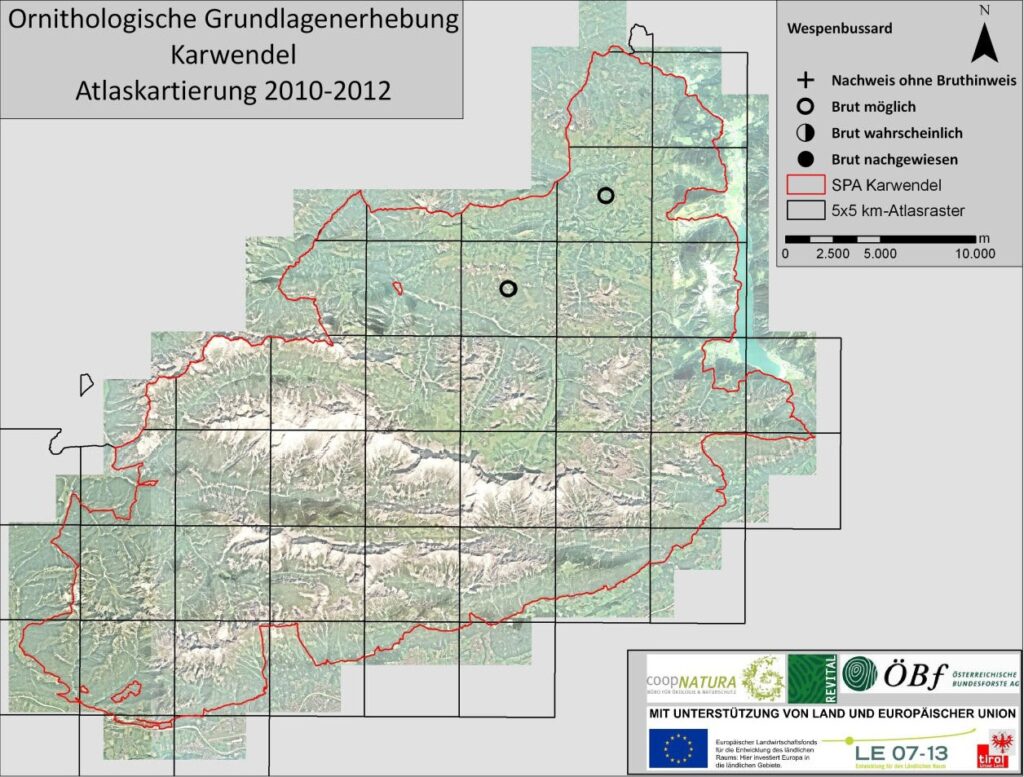

Status im Karwendel: Brut möglich

Geschätzter Bestand im SPA Karwendel: 2-6 Brutpaare

Anzahl Beobachtungen: 2

Beobachtete Reviere: 1-2

Dichte max.: k.A.

Beschreibung

Bei Wespenbussarden beträgt die Körperlänge 50–60 cm, wovon 21–27 cm auf den Schwanz entfallen. Die Flügelspannweite beträgt 118–144 cm. Repräsentative Daten zum Gewicht liegen bisher kaum vor, im August wogen Männchen aus Europa 790–943 g, im Mittel 836 g; Weibchen 790–1050 g, im Mittel 963 g.

Der Wespenbussard zeigt in Anpassung an seine hochspezialisierte Ernährung einige besondere Merkmale, die ihn von allen anderen europäischen Greifvögeln unterscheiden. Der Schnabel ist für das Herausziehen von Wespenlarven aus Waben optimiert. Er ist relativ lang und schmal, der Oberschnabel ist nur schwach gekrümmt. Zum Schutz vor Stichen sind die Nasenlöcher schmal und schlitzförmig, das Gefieder am Kopf ist schuppenartig und vor allem in der Augenumgebung sehr dicht und steif. Die Beine sind vor allem an das Graben im Boden angepasst.

Faktoren für die Verbreitung

Vorwiegend südexponierte teilweise offene Wälder bzw. an strukturreiche halboffene Landschaft angrenzend.

Verteilung im Karwendel

Brutzeitvorkommen im Bächen- und Risstal. Nach Literaturangaben und Beobachtungen abseits der Kartierungen dieses Projekts brütet der Wespenbussard auch an den wärmebegünstigten Südhangen zum Inntal zwischen Reith b. Seefeld und Stans.

Erhaltungsziel

Erhalt und Entwicklung geeigneter Habitate und Neststandorte. Insbesondere in den wärmegetönten Bereichen von Scharnitz über Zirl bis Jenbach bzw. an den südexponierten Hängen des Risstals sollten die Bedürfnisse des Wespenbussards in die forstwirtschaftliche Praxis integriert werden.

Managementbedarf

Horstbaumschutz, Forderung von Alt- und Laubholz, Erhalt und Forderung der Strukturvielfalt, Reduktion bzw. Verzicht auf Umweltchemikalien.