Für Hofbesitzer mit eigenen Holzrechten oder eigenem Wald war die Waldarbeit immer Bestandteil ihrer Subsistenzarbeit. Darüber hinaus gab im Hochgebirge auch Höfe, die ohne die Einkünfte aus dem Wald nicht überleben konnten und das Holz „ans Wasser schlugen“ also als Floßbäume schlugen und verkauften.

Der Übergang vom Landwirt zum Beruf des Holzers war fließend. Er wurde lange Zeit eher von Besitzern kleiner Höfe oder nachgeborenen Söhnen ausgeübt.

Der Hauptberuf des Holzmeisters (Tirol) bzw. Haumeisters (Bayern) entstand mit dem Ausbau des Bergbaus und der Salinen. Auch Glashütten hatten eigene Holzer angestellt, später auch Holzunternehmen wie die Dampfsäge in Achenkirch, die 100 Holzer beschäftigte.

Erst um 1919/20 stellten die Staatswälder Holzer in Festanstellung ein. Die Waldarbeiter organisierten sich gewerkschaftlich und ihre Situation verbesserte sich deutlich.

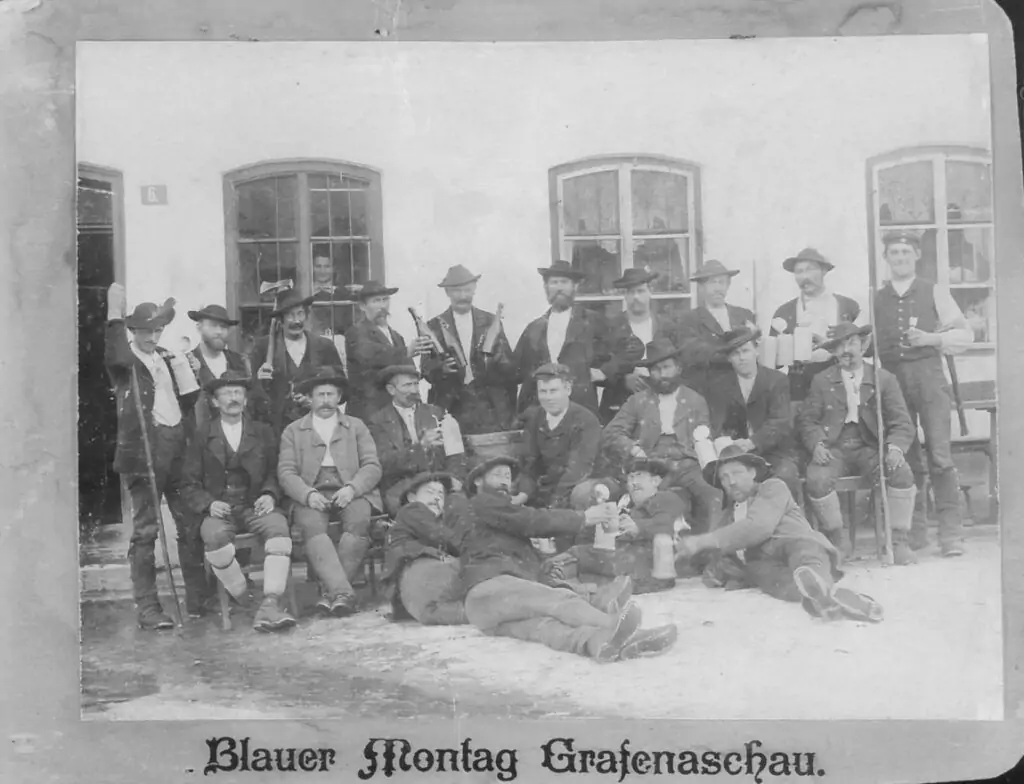

Das Einkommen und die gesellschaftliche Stellung der Holzer hing von ihrer eigenen Position als Haumeister oder Holzknecht, sowie den historischen und örtlichen Umständen ab. Die Holzer bildeten eine respektable Gruppe innerhalb der Gemeinden, die es auch verstand, ihre eigenen Feiern zu organisieren, wie etwa den großen Holzerball in Achenkirch.

Arbeitsbedingungen

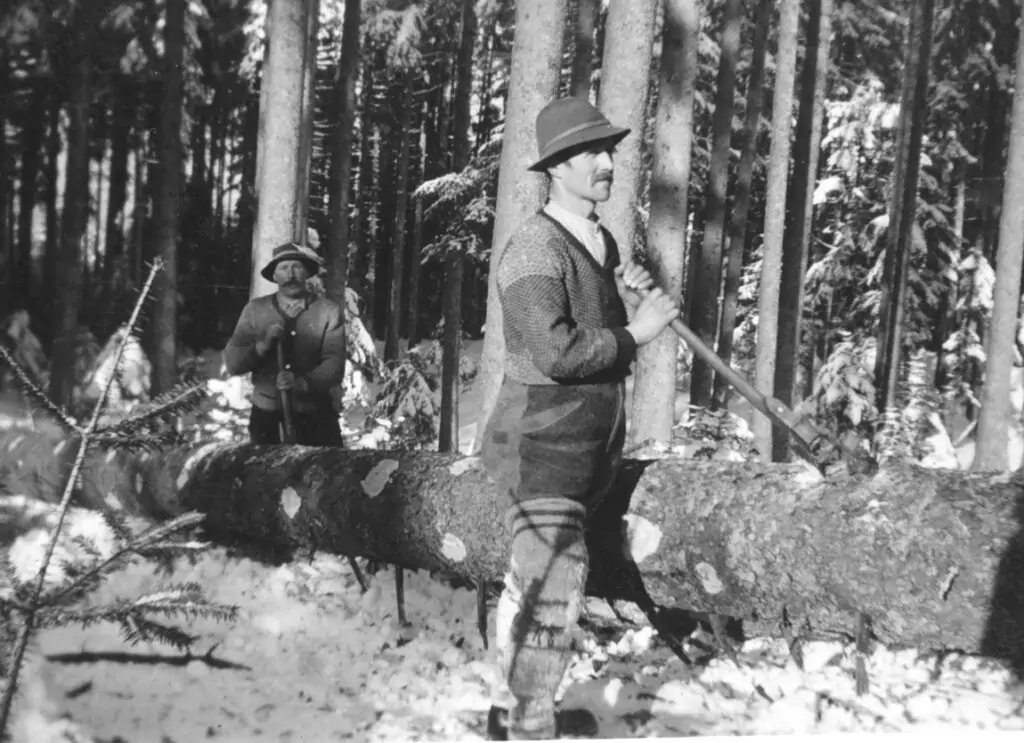

Die Arbeit war hart und fand meist in abgelegenen Waldgebieten statt. Anfang des 20 Jahrhunderts wanderten zum Beispiel Holzer aus Scharnitz oft weit durchs Gebirge, 60km und mehr zu ihrem Arbeitsplatz in der Jachenau, in Vorder- und Hinterriß, in Fall und um Tölz, und teils bis nach Brandenberg.Die Unterkünfte waren zunächst einfache Kobel, später in den Nachkriegsjahren Hütten. Zu Beginn der Arbeiten mussten auch die Werkzeuge hin transportiert werden, die Pfannen und Holzschüsseln, Trinkfässchen etc. Als sich in den 1960er Jahren die Motorsäge teils zehn Jahre vor der Erschließung mit Forststraßen durchsetzte, musste auch das Benzin und das Öl getragen werden. Wo der Weg einigermaßen fahrbar war, kam auch schon das Fahrrad zum Einsatz.

Ernährung

Holzer trugen ihre Lebensmittel für eine Woche auf Kraxn, hölzernen Traggestellen, mit auf die Unterkunft. Die über 6000 Kcal pro Tag, die die Holzerei als Schwerstarbeit erforderte, musste mit einfachsten Mitteln gedeckt werden. Das Essen bestand aus dem sogenannten „Schmarrn“, den jeder Holzer eigens für sich in seiner Pfanne zubereitete: Butter oder Schmalz wurde in der Pfanne heißgemacht, Mehl, Wasser und etwas Salz zu einem Teig verrührt, in der Pfanne gebraten und dabei in Stücke zerteilt. Wie althergebracht diese Mahlzeit ist, zeigen die Bestimmungen in der Holz- und Waldordnung für Tirol von 1541 in dem der §40 besagt: Wenn die Fürdinger Schmalz, Getreide, Mehl und anderes einkaufen und es den Holzknechten abgeben, so sollen sie die Knechte nicht übernehmen, sondern sich mit kleinen Gewinnen begnügen.

Die Mengenangaben schwanken zwischen 6 und sieben Pfund Mehl die Woche und bis zu 3 Pfund Schmalz. Dazu konnte auch einmal etwas Käse und Speck kommen. Zu trinken gab es Wasser, auch mal mit einem Schuss Essig, Tee, war eine Alm in der Nähe mag es auch Milch gegeben haben. Dörrobst und Beeren waren mögliche Ergänzungen.Wahrscheinlich war die Versorgung mit Protein durch Wilderei nicht ungewöhnlich. Der Enkel eines Triftmeisters berichtet aus Fall, dass in der Nachkriegszeit die Holzer das Wildbret in der Bächentalbahn zwischen den Stämmen verluden und so ins Tal brachten. Dem Förster war dies bekannt, aber er drückte angesichts der wirtschaftlichen Lage ein oder zwei Augen zu.

Am Walchensee wurde von einer Frau erzählt, die eine eigene Holzerpartie hatte und diese auf der Hütte betreute. Sie wilderte für ihre Mannen Fleisch in die Pfanne und tat dem Förster schön, wenn er auf die Hütte kam.In den 1950er Jahren wurde das Angebot vielseitiger, da sich das Einkommen verbesserte und auch das Proviant zunehmend per Fahrzeug transportiert werden konnte. Die Holzer im Forstamt Oberammergau etwa nahmen auch Eier und Milch, Brot, Erbswurst, Kochsalami, kalten Braten und eine Flasche Bier mit auf die Hütte.

Tagesablauf und Organisation

Der Tagesablauf begann schon vor dem Morgengrauen mit dem Feuermachen und dem Muaskochen. Es reichte noch zu einer Pfeife und dem Morgengebet. In der Mittagsstunde wurde wieder das Muas gekocht, Feierabend war erst gegen sieben Uhr. So ein Zeitzeuge des Ruhpoldinger Holzermuseums.

Dieser Ablauf war nicht überall und immer so gegeben. Manche Partien arbeiteten im Sommer bis es um 21 Uhr dunkel wurde, in Achenkirch hatte ein neubestallter Forstamtsleiter – neue Besen kehren gut – den späten Arbeitsanfang der Partien kritisiert.

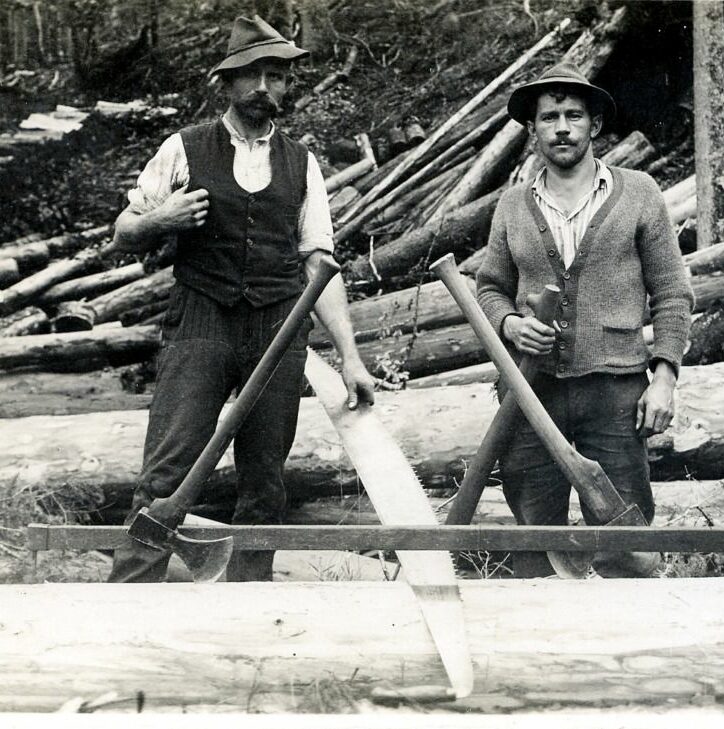

Die Holzer arbeiteten in Partien von mindestens zwei, meistens vier Mann. Mit der Wiegsäge mussten zwei Leute arbeiten, auch war es nicht ratsam, bei der unfallträchtigen Arbeit allein zu sein. Und besonders beim Treiben entlang von Loiten bedurfte es eines eingespielten Teams.

Auch war natürlich abends im Kobel oder auf der Hütte eine gute Gemeinschaft wichtig, ohne einen „Keiltreiber“ wie die bayerischen Holzer sagten.Im Winter ruhte die Holzernte im Gebirge. Entweder die Arbeiter konnten bei der Schlittenbringung eingesetzt werden – per Hand, oder, falls sie einen Hof hatten, auch mit Zugtieren – oder sie mussten im Winter einen anderen Beruf ausüben. Lange wurden etwa in Achenkirch Schlitten ohne Zugtiere eingesetzt, um die Holzer auch im Winter zu beschäftigen. Auch dies war Schwerstarbeit.

Einkommen

Während professionelle Haumeister im Lauf der Geschichte gerade auch in Bergbaugebieten geschätzt und ausreichend bezahlt wurden, war das Einkommen besonders der Holzknechte häufig gering.

Den Holzarbeitern in Scharnitz reichte es in schlechten Zeiten Anfang des 20. Jahrhunderts kaum, eine Familie zu ernähren und ihre Kinder arbeiteten Schichten im Sägewerk. Erst Ende der 1920er Jahre kam mit der Festanstellung der Waldarbeiter und gewerkschaftlicher Organisation sowie einer regulären Ausbildung wesentliche Verbesserungen für diesen Berufsstand.

Geschichtliches aus Tirol

Die „Magister lignorum“ also die Holzmeister werden in Hall schon 1303 in den Rechnungen der Saline erwähnt. Diese Holzmeister übernahmen gegen einen bestimmten Betrag die Auslieferung des Holzes für einen Wochenbedarf der Saline.

Anfang des 16. Jahrhunderts werden sie in Tirol als „Fürdinger“ bezeichnet, denn sie „verdingten“ andere. Diese Fürdinger mussten einen guten Leumund und ein gewisses Vermögen aufweisen. Die Ermahnung an diese Fürdinger in der Waldordnung von 1541, beim Verkauf der Nahrungsmittel an die Holzknechte keine großen Gewinnspannen zu kalkulieren, zeigt, dass hier auch eine gewisse Ausbeutung wenn nicht gar Lohnsklaverei stattfand.Diese Fürdinger wurden in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zumindest teilweise von den Konzessionären Gebrüder Hirn verdrängt, deren erster Vertrag 1747 überliefert ist. Dank ihrer Monopolstellung konnten sie die Löhne der Waldarbeiter und Fuhrleute drücken.Im 19 Jahrhundert finden sich wieder Ausschreibungen der k. k. Berg- und Salinendirektion, so etwa 1834 im Boten für Tirol und Vorarlberg, wo sowohl die Fällarbeiten als auch die Fuhren der Hochwerker, die Kohlenerzeugung und die Sohl- und Wasserröhrenerzeugung per Absteigerung vergeben werden.Nach der Umstellung auf Kohlenfeuerung der Saline und entsprechender Umstrukturierung der Verwaltung finden sich 1899 und 1902 ebenfalls im Amtsblatt des Boten für Tirol detaillierte Ausschreibungen für Fällung, Aufbereitung und Ablieferung sowie Aufstockung (also Neupflanzung), die per Absteigerung vergeben werden, aber nun bei der k.k. Forst- und Domänenverwaltung.Kundmachung

Zur Vergebung der Fällung, Aufbereitung und Ablieferung und Aufstockung der im Reichsforste Neiß, Abth 6/a für das Verwaltungsjahr 1897 zur Ernte bestimmten Hölzer findet bei der k.k.Forst-und Domänen Verwaltung in Hall am 29.Mai 1897, Vormittags um 11 Uhr die Absteigerung statt.

Zum Einschlag gelangen ungefähr:

254 fm³ weiches Bauholz (Stämme),

56 fm³ weiches Sagholz (Grubenstempel),

650 rm³ weiches Brennholz,

78 rm³ Nutzrinde

Wer zur Versteigerung zugelassen werden will, hat zur Sicherung für die Zuhaltung seines Anbotes in Barem oder pupillarsicheren Wertpapieren nach dem Tagescurs, jedoch nicht über dem Nennwerthe berechnet, zu Handen des Licitationsleiters ein Angeld von 220 fl. zu erlegen.

(…)Der Ausrufspreis für die Lieferung per Raummeter loco Haller-Salzberg beziffert sich auf 3fl. 55 kr (drei Gulden 55kr. ö. W)

Offertformulare sind hieramts erhältlich. (…)

Hall, am 19.Mai 1897.

Der k.k. Forstmeister Würtenberger.Da Sicherheiten zu hinterlegen waren ist klar, dass nur wohlhabendere Leute Offerten machen konnten und diese wiederum Holzarbeiter einstellten.

Geschichtliches aus Bayern

Hauptberufliche Holzer waren z.B. bei der Glashütte Grafenaschau angestellt, ebenso vier Holzer beim Kloster Ettal. Generell aber galt wie das Holzmeistersystem in Tirol das Haumeistersystem, das die Staatsforsten nach der Säkularisation auch in den Ettaler Waldungen wieder einführten.

Beispielhaft ist der folgende Ablauf aus dem Halbammergebiet: 1824 wurde bekanntgemacht, dass „Akkordlustige“ für Einschläge gesucht würden und dass die Hiebsorte mit den Interessenten besichtigt werden sollten. Während dieser Exkursionen begutachteten die Anwesenden die Bestände und das Gelände und die Möglichkeiten der Bringung.

So heißt es:Die anwesenden Holzhauer Mich. Erhard und Ant. Bierling von Altenau, dann Josef Madersbacher und Klement Wolf von Rahm bei Ettal und endlich Josef Oswald von Oberammergau als vorzüglich erfahrene, und mit derley Holzbringungsarten bekannte Holzarbeiter traten hervor, um das sämtl. Triftholzquantum von 3725 Klafter auf folgende Weise in Akkord zu nehmen.Auf ihren Vorschlag wurden die Anwesenden in Holzergesellschaften von 2 – 5 Mann eingeteilt, die jeweils bestimmte Walddistrikte und Holzquanten zugewiesen bekamen. Gezahlt wurde per Klafter. Die Formulierung der Akte legt nahe, dass sich der Förster auf die „vorzüglich erfahrenen Holzer“ verließ und ihre Vorschläge übernahm.

Dieses Erfahrungswissen in einer regulären Ausbildung zu vermitteln, wurde im Laufe des 20 Jahrhunderts immer dringlicher und umgesetzt, auch weil zunehmend die Handhabung von Maschinen notwendig war.

Erst 1918/19 wurden Waldarbeiter fest bei den bayerischen Staatsforsten angestellt. Das alte Haumeister- bzw. Holzmeistersystem zeigt sich noch in den Institutionen innerhalb der Staatsforsten als Holzerpartien bzw. Rotten von vier bis fünf Mann, die auch ihr Werkzeug selbst stellen müssen. Nun waren sie gewerkschaftlich organisiert. Die Unterkünfte verbesserten sich und wurden auch mit Waschräumen versehen. Die Holzer konnten im Winter im Vorland eingesetzt werden, oder erhielten Stempelgeld.

Literaturverzeichnis

Bammer Stephan, Eder Claus (2004): Holzwirtschaft entlang der Isar. Von Holzern, Triftern und Flößern. Lenggries: Werbeagentur Eder GmbH.

Bräu (2000): Mündliche Mitteilung. Walchensee

Butz Hans: Grafenaschau. Geschichte einer ehemaligen Kosterschwaige.

Heiß Sieglinde: Von Holzerhütten, Trift und “Länd” in Scharnitz. In: Tiroler Chronist 1989, S. 20–30.

Heiß Sieglinde, Heiß Albert (1988): Die Holzarbeiter von Scharnitz. In: Tiroler Chronist (32), S. 31–34.

Holzknechtsmuseum Ruhpolding (2019): Beschriftungen

Mantel, Kurt (1990): Wald und Forst in der Geschichte. Ein Lehr- und Handbuch. Alfeld Hannover: M.&H. Schaper.

Oberrauch Heinrich (1952): Tirols Wald und Waidwerk. Ein Beitrag zur Forst- und Jagdgeschichte. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner.

Salinen- und Forstverwaltung (1834-1902): Auschreibungen für Holzernte, Bringung etc. Transkription. In: Amtsblatt zum Tiroler Boten und Vorarlberg, 1834-1902.

Wilhelm, Andreas; Heigl, Martin (2021): Das Halbammergebiet und seine Geschichte. Altenau.

Willibald Josef (2022): mündliche Mitteilung. Valtl