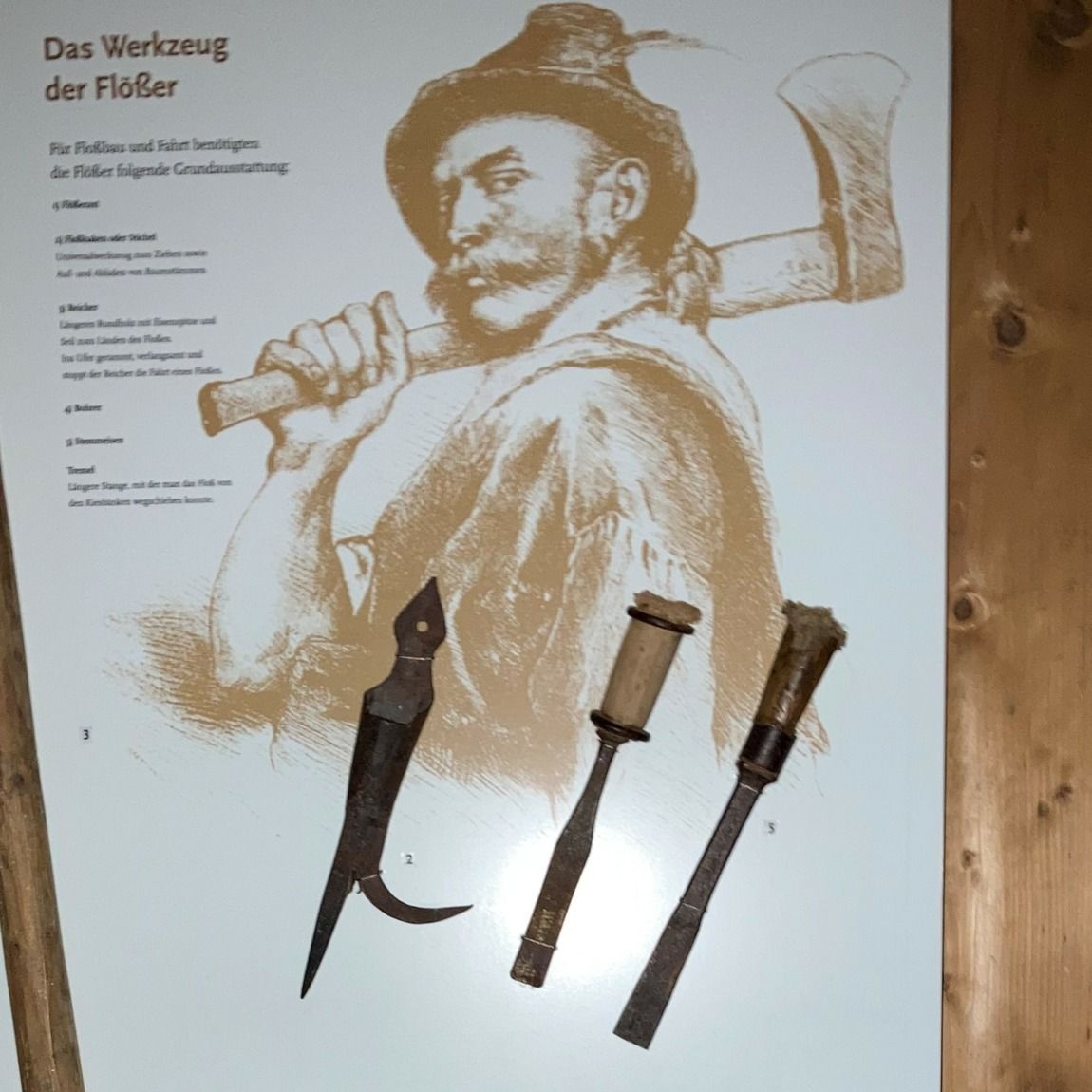

Die Floßhack wurde teils wie ein Sappie zum Ziehen des Holzes verwendet. Der Kopf war mit einer Schlagplatte versehen, um die Keile einschlagen zu können, die Schneide musste schmal genug sein zum Einschlagen des Loches, in dem die Rudersäule befestigt wurde.

Der Floßhaken oder Stichel ist identisch mit dem Trifthaken und dient dazu, Stämme im Wasser zu bewegen.

Die Flöße führten auch Tremel mit sich, lange Stangen, um das Floß von den Kiesbänken wegzuhalten.

Bohrer wurden verwendet, um ca 3cm starke und 15 cm tiefe Löcher zu bohren, um die Rafen bzw. Schwartlinge dann mit den Holznägeln an den Floßbäumen zu verankern.

Teils kamen auch Stemmeisen zum Einsatz.

Die Holznägel und -keile wurden vorzugsweise aus Erlenholz verfertigt. Sie waren ca 15 cm lang.

Der Reicher war eine Stange mit Eisenspitze und Seil. Er diente wie ein Anker zum Länden oder Verlangsamen des Floßes.

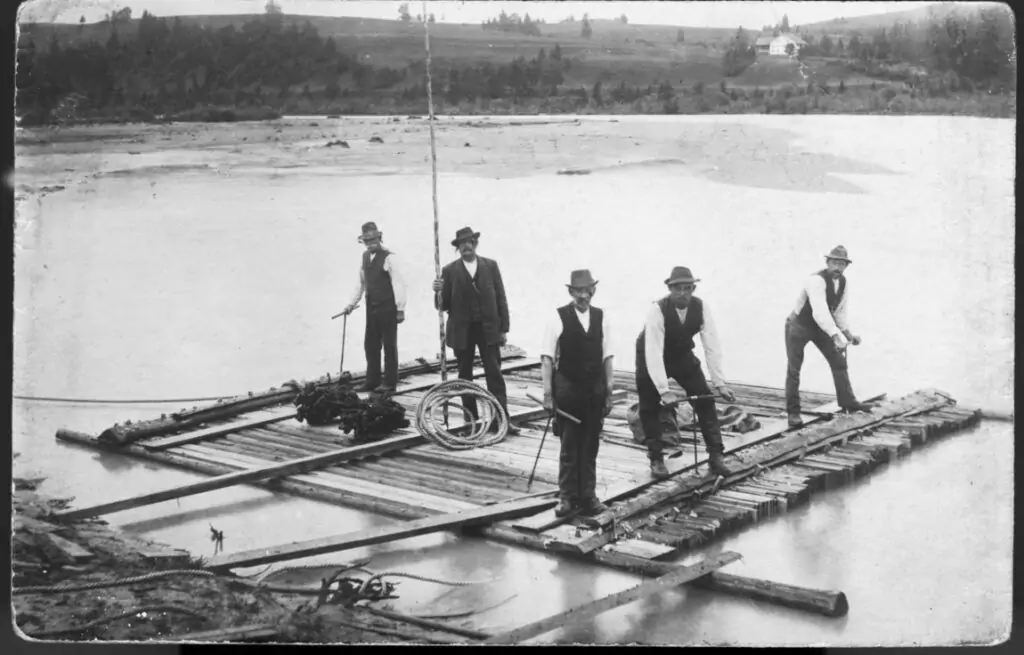

Das obere Bild stammt vom Lech. Die Löcher für die Holznägel werden gebohrt. Der Mann in der Mitte hat einen langen Floßhaken.

Die Wieden waren Holzseile. Sie wurden je nach Tradition aus Schneeballruten, Haselnuss, Weide, Fichten, Tannen oder Eiben verfertigt. Dazu nahm man dünne oder gespaltene Jungstämme, erhitzte sie und drehte sie zusammen. Vor der Verwendung legte man die Wieden in Wasser ein. (Diese Holzseile gehen möglicherweise auf eine schon im frühen Mittelalter übliche Art zurück, Seile aus Baumbast zu verfertigen, die im Brunnen- und Bergbau Verwendung fanden.)

Der Flößer im Vordergund hat eine Floßhacke, hinter ihm erhebt sich ein Floßhaken, auch der Mann ganz links hält einen. Der Flößer in der Mitte hat einen Reicher, einen feste Stange mit Eisenspitze und Seil, der als Anker diente. Der Mann im Mantel ist der Lechbrucker Pfarrrer Königsdorfer, ein großer Freund und Förderer der Flößer. Auch er hält einen Reicher, an dem deutlich der Ring zu erkennen ist, der das Abrutschen des Seils verhindert.