Holz als unverzichtbarer Werkstoff und hauptsächliche Energiequelle war über die Jahrhunderte hinweg zwangsläufig Gegenstand der Politik und der Machtausübung, sowohl nach innen wie nach außen.

Der Nährwald der Bauern

Zu Beginn der Besiedlung bildeten die Bauern Markgenossenschaften, welche die Nutzung der Wälder in sogenannten „Weistümern“ regelten. Während das Rodungsland in das Eigentum der einzelnen Höfe überging, war der Wald Gemeineigentum, die sogenannte „Almende“.

Diese Markgenossenschaften wurden von den Königen und Herzögen zunächst fraglos anerkannt.

Die Könige aber hatten das Recht Wälder außerhalb der besiedelten Gebiete, für sich zu beanspruchen, bzw. mit Bann zu belegen. Dies taten sie zunächst der Jagd wegen.

Der Wald diente den Höfen in vielerlei Hinsicht, nicht nur mit dem Bezug von Holz, sondern vor allem für die Weide, sei es von Rind, Ziege oder Schwein, zur Gewinnung von Streu für Dünger, Blättern für Viehfutter (sogenanntes Schnaiteln), Rinde, Pech, Waldfrüchte, Wachs und Honig und so weiter. Die Freibauern Tirols konnten sich auch mit Wild aus der Jagd versorgen, andere waren auf Wilderei angewiesen.

Wonne, Wunne oder Bluembesuch war die mittelalterliche Bezeichnung für die Waldweide. Damals war der Wald nicht synonym für Holz sondern für Wonne, also die Weide.

Daneben betrieben besonders Kleinbauern noch Waldfeldbau, brannten den Wald meist ab, betrieben also „reuten“ „schwenden“ oder „brennen“, um zwei Jahre dort Getreide oder Buchweizen anzusäen. Dies lieferte guten Ertrag in Lagen, wo man keinen Dünger ausbringen konnte und das „Brandkorn“ war begehrtes, weil besonders reines Saatgut.

Bergregal und Forstregal

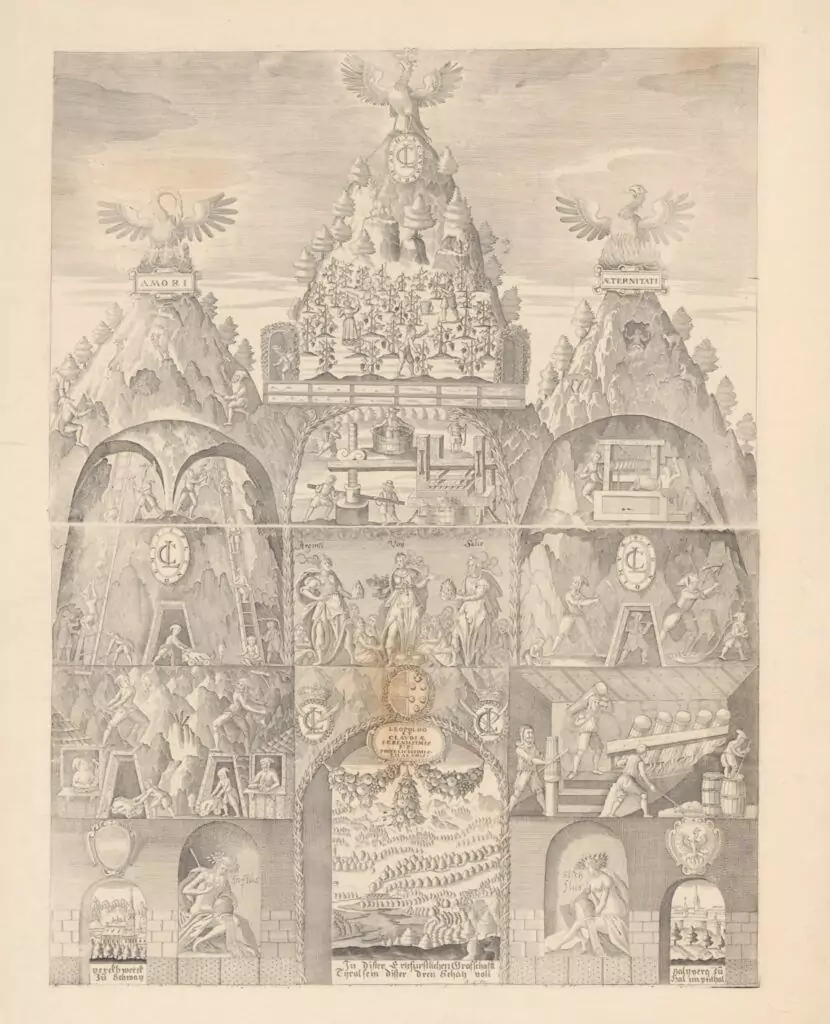

Ab dem 13. Jahrhundert fiel die Zunahme von Bevölkerung und des Viehbestands zusammen mit dem Ausbau der Salinen und Bergwerke. In Tirol waren es die Saline Hall und das Silberbergwerk in Schwaz.

Diese hatten für die Finanzen der Landesherren über die Jahrhunderte hinweg eine gewaltige Bedeutung. So belief sich die Einnahme durch das Salz im Jahre 1749 auf einen Anteil an den gesamten Finanzen Tirols von 30%, ebenso die Bergwerkseinnahmen, die auf 33% kamen!

Entscheidend waren dabei die sogenannten Regalien, also Königs- bzw. Fürstenrechte. Mit dem fürstlichen „Bergregal“, dem Recht, den Abbau von Bodenschätzen zu vergeben, kam das Forstregal im Schlepptau, denn ohne Holz war ein Bergwerk nicht zu betreiben.

Die Verleihung des Bergwerks gab dem Beliehenen das Recht, auch gegen des Willen des Grundbesitzers nach Erz zu suchen, sowie alles Holz und Wasser an dem für das Werk günstigsten Stelle zu entnehmen. Selbstredend war dies ein schwerer Eingriff in die bäuerlichen Nutzungsrechte.

Zunehmend redeten die Landesherren bzw. ihre Vertreter in den Markgenossenschaften mit, sei es, indem sie das „Almendrecht“ beanspruchten, sei es, dass sie sich als Obermärker etablierten. Es wurde die „Hausnotdurft“ definiert, also was ein Hof verbrauchen durfte, und die Weide eingeschränkt, um das Nachwachsen des Jungwaldes sicherzustellen.

Die „Holznot“ wurde schon in 16. und 17. Jahrhundert beschworen, war aber nur lokal gegeben, dort den Ansprüchen der Montanindustrie, der Salinen und Ballungszentren geschuldet und diente vornehmlich dazu, die Reglementierung zu rechtfertigen. Im 18. Jahrhundert jedoch addierte sich der Bevölkerungszuwachs und der Aufschwung der Industrien und Gewerbe zu einer tatsächlichen Verknappung und beschäftigte Politik und öffentliche Debatte gleichermaßen.

Beim Bemühen, einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen der Bevölkerung und dem der Montanindustrie zu schaffen, zogen bis ins 19. Jahrhundert, also bis zum Ersatz des Holzes durch Kohle, die Bauern in der Regel den Kürzeren.

Ebenso verhielt es sich mit der Jagd, die die Herrschenden für sich beanspruchten. Nur dort, wo in Tirol die Bauern trotz drückendem Kriegsdienst ihre Freiheit keinem Grundherrn unterordneten, wie etwa im Brandenberger Tal, blieb die Jagd in ihren Händen.

Tirol

Das Bergregal nahm Graf Meinhard II mit der ihm eigenen Machtpolitik 1286 in Tirol in Anspruch, obwohl er nur in Kärnten Landesfürst geworden war. Dies bekräftigte Heinrich II 1330 in seinem Holzmeisterstatut der Saline Hall: Es ist auch ze wissen, das alle weld und päch in der graffschaft zu Tyrol der herschaft sind.“ Es war der erste Grundstein für einen Jahrhunderte währenden Konflikt.

Zu dieser Zeit fanden noch umfangreiche Rodungen für Almen und Bergwiesen statt, eine Entwicklung, die durchaus auch der Herrschaft Abgaben einbrachte.

Dies war ebenso in Deutschland der Fall, wo die Fürsten zunächst nur aus jagdlichen Gründen Wälder in Bann legten.

Die Schatzkammer der Kaiser

Doch Bedeutung und Umfang des Bergbaus nahm bis ins das 16. Jahrhundert zu, ja begründete den Reichtum Tirols, das auch als Transitland kräftig verdiente.

Die Zeit des Merkantilismus, des frühen „staatlich gelenkten Kapitalismus“ brach in Tirol aufgrund seiner Bodenschätze und seiner Handelsbeziehungen früh an. Den Landesherren war daran gelegen großgewerbliche Unternehmungen zum eigenen Gewinn zu betreiben, allgemein die inländische Produktion und geldbringenden Außenhandel zu fördern.

Innsbruck wurde 1420 Residenzstadt und Zentrum einer Rüstungsindustrie. Um 1500 galt Tirol als Schatzkammer des Kaisers Maximilian I. Erste Kapitalmächte traten in Gestalt der Fugger auf, an die die Habsburger den Ertrag des Silberbergwerks Schwaz verpfändeten. Die Machtpolitik der Habsburger wäre ohne Holz aus den Wäldern nicht möglich gewesen. Um diesen Rohstoff zu sichern wurden herrschaftliche Waldordnungen erlassen, die die örtlichen Weistümer verdrängten.

Das Salz war eine Einnahmequelle sowohl im Land, wo gerade auch der steigende Viehbestand viel Salz brauchte, als auch durch den Handel, der von der Saline Hall nach Westen betrieben wurde, ins Außerfern, nach Vorarlberg, in das Bodenseegebiet und in die Schweiz. In Nordtirol stand das Salz in Konkurrenz zum bayerischen. Der Import musste zugelassen werden, weil Tirol von Bayerischen Getreidelieferungen abhängig war.

Maximilian I erließ 11 Waldordnungen. Er erhob den Holzmeister der Saline in den Beamtenstatus mit Strafgewalt und schuf 1502 mit dem „Gemeinen Waldmeister“ eine Kontrollinstanz für die Allmendwälder. Dieser nahm an den Sitzungen der Markgenossen bzw. Nachbarschaften, teil. Die Hausnotdurft wurde jeweils angewiesen, der Überschuss aus den Gemeindewäldern für die Saline abgeschöpft. Beim Nachweis des entsprechenden Bedarfs wurde aber auch Holz in den fürstlichen Wäldern zur Fällung freigegeben

Im Sinne des Merkantilismus wurde der Export von Holz durch Holzmarktordnungen stark reglementiert, blieb aber über Zölle und allerhand Gebühren ein Einkommensfaktor für den Fiskus. Besonders aus dem Lechgebiet ging viel Holz nach Augsburg, aus den südlichen Landesteilen Richtung Venedig, dies auch illegal. In dem als besonders arm eingestuften Lechtal durften laut Waldordnung von 1568 arme Leute gegen Gebühr auch Floßholz schlagen.

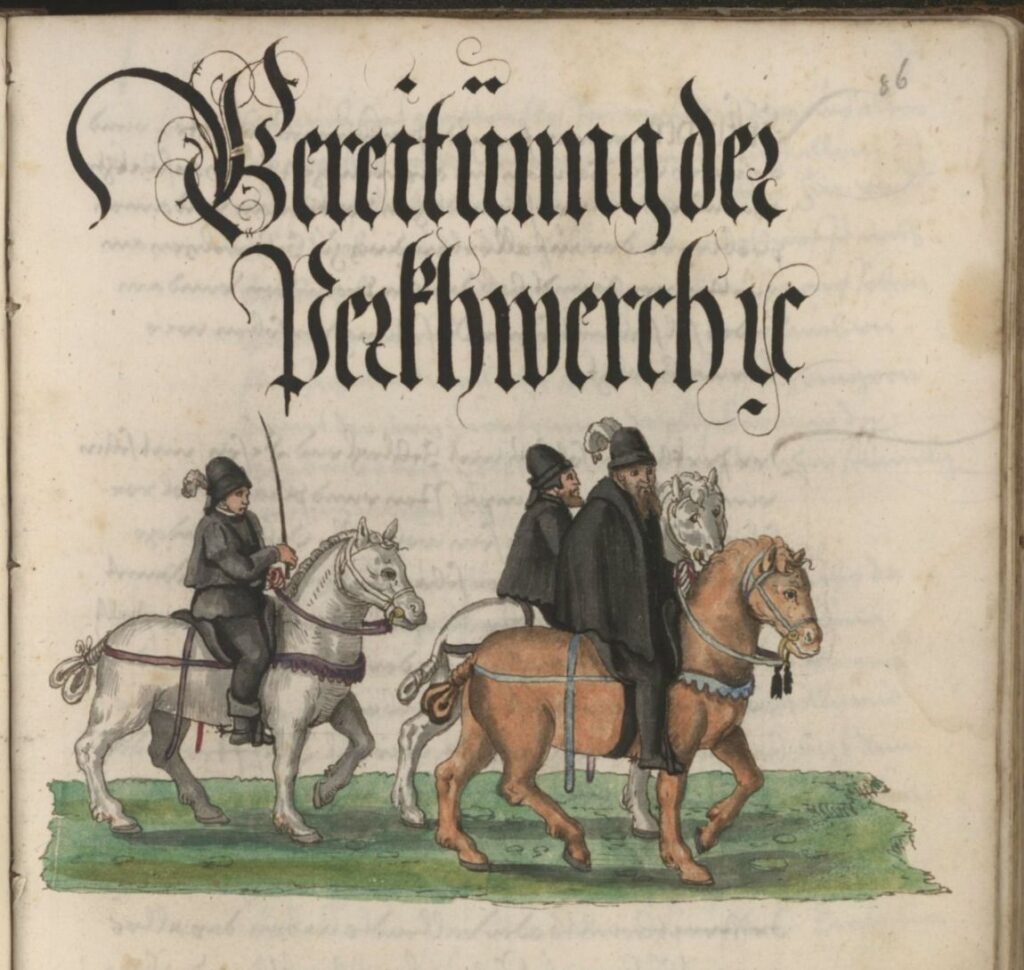

Holzmeister aus dem Schwazer Bergbuch 1556; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Bibliothek

Für ganz Tirol wurde 1541 eine Waldordnung erlassen, deren Grundtenor im 17 Jahrhundert unverändert blieb und teilweise bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts wirksam war.

“so sein alle wäld, hölzer, wasser, päch, kaine ausgeschlossen, in diesem unserem ganzen lande der fürstlichen Grafschaft Tirol als regierenden Herrn und Landesfürsten von landesfürstlicher Obrigkeit und macht unser aigen...” lautete es in der Präambel.

Nur mehr urkundlich verbriefte Privatwälder durften als Heimhölzer behalten werden. Auch dort sollte nur noch für den Eigenbedarf Holz geschlagen werden und überschüssige Ressourcen sollten an die Saline und die Bergwerke gehen, wobei eine Bezahlung nur aus Gnade erfolgte.

Der Landesherr stellte die „Hoch- und Schwarzwälder“ unter seinen Bann, definiert als hoch gegen die Waldgrenze gelegen und alle Nadelgehölze. Die in fürstlichen Bann gelegten Wälder wurden an die Bergbauunternehmer, die Gewerke kostenlos verliehen.

Die sogenannten Amtswälder waren der Saline unterstellt und wurden vom Pfannhausamt verwaltet. Besonders verboten war es, sich am Triftholz der Saline zu vergreifen, was mit drakonischen Strafen belegt war. Aus dem Eigentum an „pächen“ leitete der Fürst den freien Gebrauch zur Trift ab und schob die Last für den Schutz der Ufer, Wehre, Mühlen etc. auf die Anlieger.

Für die Allmendwälder galt weiter die landesherrliche Kontrolle. Später wurden diese auch als Teilwälder bezeichnet, da das Eigentum am Boden getrennt ist vom Eigentum der Nutzung. Besonders umstritten war der Bluembesuch, die Waldweide, die entweder ganz verboten war, oder für bestimmte Orte und Zeiträume und einzelne Tierarten, insbesondere Geißen untersagt wurde. Dies und das Verbot weiterer Rodungen hat gewiss auch zum Erhalt des Waldgürtels über den Siedlungen beigetragen.

Begründet wurden die Waldordnungen neben der Wichtigkeit des Bergbaus meist durch den Vorwurf, die Untertanen würden die Wälder verwüsten, „verhacken und veröden“, eine Behauptung, die keineswegs immer zutreffend war und teils auch völlig unterschiedlichen Bewirtschaftungs- und Ordnungsvorstellungen geschuldet sein konnte.

In die Amtszeit Ferdinand I fiel der Bauernaufstand von 1525, der ebenso wie in Deutschland mit anfänglichen Kompromissen und anschließendem brutalem Durchgreifen der Landesherren sein Ende fand. Dem Tiroler Anführer Michael Gaismair gelang die Flucht aus dem Kerker und er bereitete im Folgenden als gebildeter Theoretiker der Bauernemanzipation und erfolgreicher Söldneranführer im Dienste der Venezianer den Habsburgern schlaflose Nächte, bis ihn endlich nach an die hundert überlebten Attentaten zwei gedungene Mörder 1532 in Padua erdolchten.

Schwindende Wälder und Gewinne

Im Laufe des 17. Jahrhunderts brachen die Gewinne aus den Erz-Bergwerken ein. Umso wichtiger war die Saline.

Für die Kontrolle der Waldungen und vor allem die Abschätzung künftiger Erträge wurde seit dem 15 Jhd. sogenannte Waldbereitungen durchgeführt. Für die Amtswälder der Saline fanden die großen Waldbereitungen alle 60-79 Jahre statt was in etwa der Zeit entspricht, in dem haubares Nadelholz nachwächst. Diese Waldbereitungen lieferten schon im 17. Jahrhundert eine Art grobe Nachhaltigkeitsberechnung, indem man für die in den einzelnen Tälern zu Verfügung stehenden Bestände den Zeitpunkt ihrer Haubarkeit und ihre Holzvorräte abschätzte. Dabei kam die Saline im Jahre 1615 zu folgendem ernüchternden Ergebnis: Für die Produktion der geforderten 120000 Fuder (20000 t) Salz würden jährlich ca. 9500 Haller Span (200 000 fm) Holz benötig, plus 50 000 fm für die Holzdeputate, die das Pfannhausamt für die fürstliche Hofhaltung, die Klöster, das Hofregiment und das Kammerwesen zu organisieren hatte.Der durch die Waldbereitung festgestellteVorrat würde somit gerade noch 20 Jahre reichen. Dennoch war von einer Drosselung der Salzproduktion keine Rede. Jedoch brach der Absatz von Salz ein wegen der Konkurrenz durch ausländisches Salz, der Abkühlung des Klimas, mehrerer Seuchenzüge und des 30 – jährigen Krieges.

An der Porta Claudia in Scharnitz verschanzten sich die Tiroler gegen die Schweden, die gleich wie die Habsburger im Jahrhundert davor, ihre Macht mit dem Holz ihrer Wälder unter den Erzschmelzen befeuerten und vom Harz für die Kalfaterung ihrer Seemacht und einem florierenden Export dieses Rohstoffs profitierten.

Zentralismus, Liberalismus und die Holznot

1665 verstarb der letzte Tiroler Habsburger und mit Leopold I begann der Wiener Zentralismus, in dem zunehmend die Kameralisten und Juristen den Ton angaben.

Das 18 Jahrhundert stand dann ganz im Sinne des aufgeklärten Absolutismus und der flächendeckenden Durchsetzung zentraler, landesherrlicher Gewalt. Es bereitete sich der Liberalismus vor, die Ideen von Adam Smith, die den Fortschritt im freien Gewinnstreben des Eigentümers festmachten.

Gleichzeitig war das 18. Jahrhundert das der zunehmenden Holznot.

Im Bestreben technische Lösungen für den Transport von immer weiter entfernten Holzvorräten aufzutun gewannen jene Unternehmer an Bedeutung, die entsprechende großtechnische Lösungen anzubieten hatten: 1747 datiert der erste bekannte Vertrag der Saline mit den Holzkonzessionären Gebrüdern Hirn, die die kleineren und weniger Kapitalkräftigen Fürdinger vom Markt verdrängten und eine Monopolstellung anstrebten. 1776 wurden ihnen die gesamten Wälder vom Lechtal auf 24 Jahre mit 1000 Klaftern pro Jahr überlassen 1778 die Lieferung von kurzen Scheitern für Innsbruck auf 8-9 Jahre, sowie die Lieferung von 71760 ordentlichen Klaftern aus dem Engadin, Pfunds und Scharnitz.

Die Kritik des Oberwaldmeisters Strebele von 1783 an ihren großen Kahlschlägen beinhaltet auch die Forderung, Waldmeister beim Abschluss der Abstockungsverträge beizuziehen, was im Umkehrschluss nahelegt, dass die Verträge ohne die entsprechenden Fachleute abgeschlossen wurden.

Bayerisches Zwischenspiel

Um 1805 kam in Zuge der Napoleonischen Kriege Tirol bis 1814 unter bayerische Herrschaft. Die bayerische Verwaltung hatte großes Interesse an der Saline, die immer noch über 1000 Gulden im Jahr abwarf. Die eifrig betriebene Neuplanung des Forstwesens fand 1809 zunächst ein jähes Ende, als sich die Aufständischen zuallererst des bayerischen Forstkommissärs bemächtigten. Die Planung wurde nach der Niederschlagung der Bewegung nicht wieder aufgenommen.

An der Universität Innsbruck lasen die Professoren Stapf und Medicus Forstwissenschaften, ein „notwendiger“ Lehrstoff für Kameralisten und ein „nützlicher“ für Juristen. Wichtige Hinterlassenschaften der bayerischen Verwaltung waren der König Max-Josef-Stollen der Saline (später umbenannt in Ferdinandhorizont) und die Abhandlung des Baudirektors Aretin über die Bergfälle, also Hangrutschungen und Muren, die der Forstwirtschaft die größte Bedeutung für den Bodenschutz zuteilt.

Weiter in Österreich

1814 kam Tirol zurück an Österreich.

Die von den Bayern verbotene Holzausfuhr (bei gleichzeitiger Freizügigkeit des Holzhandels im Inland) wurde 1827 aufgehoben, ebenso das Regal des Lörgatbohrens, also der Pechgewinnung.

Bemerkenswert war im 19. Jahrhundert, dass der Kampf um das Eigentum am Wald wieder aufflammte und die Kreisbehörden und das Tiroler Gubernium, also die Landesregierung, die Heimwälder als Eigentum anerkannten, sehr zum Missfallen der Wiener Kameral-Behörden, die weiterhin das Stockgeld, also Gebühren für die Fällerlaubnis verlangen wollten. Sie gaben 1824 ein entsprechendes Dekret heraus und beschäftigten und blockierten die Forstbehörden mit der Frage bis endlich 1847 Ferdinand der Gütige bzw. sein Kabinett mit dem Waldpurifikationspatent die Sache zugunsten der Waldbesitzenden entschied. Ob man damit auf die Vorboten der Revolution von 1848 reagierte, ist dahingestellt, sicher jedoch folgte man den Wirtschaftsideen der Zeit, die nach Adam Smith das Heil in der Freiheit des Wirtschaftenden sah.

Das Reichsforstgesetz von 1852 eröffnete die freie Nutzung des Waldeigentums, eingeschränkt nur durch das öffentliche Wohl, und flankiert von den Servitutenregulierungsgesetz 1853, das die Ablösung der Nutzungsrechte in Eigentum ermöglichte. Der erste Abschnitt des Forstgesetzes, der sich vorwiegend mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder beschäftigt hatte, war in seinen Grundzügen bis zum Forstgesetz von 1975 wirksam.

In dieser Zeit revolutionierten die fossilen Energien das Transportwesen, Eisenbahn und Dampfschiffe übernahmen den Ferntransport und neue Handelswege öffneten sich.

Werdenfels und Bayern

Im Laufe des13. Jahrhunderts hatten die Fürstbischöfe von Freising erst Partenkirchen, dann Garmisch und Werdenfels bis Oberau erworben. So entstand die Grafschaft Werdenfels, zugehörig dem Hochstift Freising, quasi ein kleines Ausland innerhalb Bayerns an der Grenze zu Tirol. Nicht zuletzt deshalb gründete Kaiser Ludwig der Bayer 1330 das Kloster Ettal und stattete es mit Grund und Herrschaft im Ammergau aus, um dem etwas entgegenzusetzen.

Die Lage in der Grafschaft Werdenfels, im Isarwinkel südlich von Tölz und um den Lech war bestimmt von der Trift und Flößerei in Richtung der wachsenden Städte und dem Fernhandel auf der Donau. Bergbau und Salinen spielten kaum eine Rolle. Die bayerischen Salinen in Reichenhall, Berchtesgaden und Traunstein bezogen ihr Holz im Osten Bayerns und in Österreich. Salz war in Werdenfels und im Isarwinkel nicht zu finden, der Bergbau spärlich.

Kaiser Ludwig der Bayer gewährte München 1332 ein Salzhandelsmonopol für den süddeutschen Raum. 1509 errichtete der Herzog ein Produktionsmonopol, damit die Bevölkerung im Westen Bayerns nicht etwa das naheliegerende und billigere „Röhrlsalz“ aus Hall kaufte. Allerdings verfügten die „armen Leut ab Etal, aus dem Amergau, von Raitpuch (Rottenbuch) und von Staingaden“ durch einen Herzoglichen Erlass von 1431 über das Privileg, Salz aus Hall zu beziehen, was zu entsprechenden Reibereien Anlass gab.

Früher Bergbau

Die Gruben, die im 15. Jahrhundert in Ettalischen und der Grafschaft Werdenfels betrieben wurden, bestanden nicht lange: Am Weißenstein wurde eine Zeitlang Silber gewonnen, am Schergen, Weißenstein und Wachsbichl und im „Mugkenbach“, alles im Halbammergebiet, wurde noch Gold geschürft. Nicht umsonst irrlichtert die Sage vom Venedigermanndl am Schatzloch bei Kohlgrub. Die letzte Grube schloss 1525. Um 1606 gab es im Ammerwald nördlich des Heiterwanger Sees einen Eisenbergbau. Das Schmelzwerk dazu lag unweit Ehrwald.

Verschiedene Versuche, Erze zu finden, waren in der Gegend weiterhin nicht oder nur wenig erfolgreich. Das sogenannte Erzloch bei Eschenlohe ist als solcher Versuch entstanden, eine Prospektion wahrscheinlich im 16. Jahrhundert. Ebenfalls im 16. Jahrhunderts datiert das Bergwerk in Kochel, das die Hoffnung auf Ausbeute an Eisen und Kupfer nicht erfüllte. Der Herzog hatte aufgrund des auch in Bayern gültigen Bergregals dem Heinrich Barth, dem Erbauer der Kesselbergstraße, gegen den Willen des dortigen Grundherren, des Klosters Benediktbeuren, den Betrieb erlaubt. Er lohnte nicht und wurde zur Erleichterung des Klosters, das sich um seinen Wald und die Fischerei Sorgen machte, 1571 endgültig eingestellt.

Vergebliche Salzsuche

Nach all den Anstrengungen, die Bergrat Mathias Flurl 1792 als eigentlich nur fehlgeschlagene Versuche wertete, stieg das Fieber der Schatzsuche wieder Ende des 18. Jahrhunderts, als 1787 eine Salinenprospektion im Ettaler Raum angeordnet wurde. Es ging also nun um das weiße Gold, nachdem die Waldbereitung des Josef Utzschneider 1785 eine Menge gleichsam ungenutzter Wälder in diesem Gebiet festgestellt hatte und lokale Gerüchte der „Gebürgsbewohner“ sowie die Behauptungen eines Landsberger Goldschmieds besagten, es gebe am Klausbach im Halbammergebiet eine Salzquelle. Eine Salzquelle plus eine Menge Wald, da wäre es doch gelacht gewesen, wenn man es auf der anderen Seite des Gebirges nicht auch den Tirolern gleichtun könnte. Nach vielem Schriftwechsel und Expeditionen und Drängen des Königs Max I Joseph, holte man 1807 aus Hall zwei Knappen von der Saline, die zu dieser Zeit der napoleonischen Wirren gerade in bayerischem Besitz war. Die beiden gruben bis 1809, teilweise in die falsche Richtung, verbrauchten so viel Zimmerholz, dass sie es schon weiter her vom oberen Lauskopf holen mussten und für diese Mühe eine höhere Bezahlung beantragten. Ihre eigenen Landsleute beendeten den Versuch, als die Tiroler Aufständischen bis nach Kohlgrub vordrangen und die Gegend ein Viertel Jahr lang besetzten. Obwohl die Suche nie etwas ergab, blieb der Ortsname „Salzloch“.

So blieben nur der Gipsabbau bei Oberau und der immerhin florierende Handel mit Wetzsteinen aus Unterammergau und Ohlstadt, sowie der Mittenwalder Marmor.

Stadt und Gebirge

Die bayerischen Landesherren versuchten die dauerhafte Besiedlung ihrer kälteren Gebirgsgegenden nicht nur durch eine ausreichende Holzversorgung für den Eigenverbrauch der Höfe sicherzustellen, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Holz an´s Wasser zu schlagen, also Floßholz zu verkaufen und so ein gewisses Einkommen zu haben.

Dies stellte gleichzeitig die Versorgung der Städte mit Flößen und anderen Waren sicher und brachte den Grundherren auch Gebühren ein. Dazu kamen Ziegeleien, Kalkbrennereien und Kohlenmeiler, die notwendige Rohstoffe lieferten.

Die Interessenslage war keineswegs konfliktfrei. Dies bezeugen die wiederholten Klagen des Klosters Benediktbeuern über das Eindringen und widerrechtliche Schlagen von Floßholz in seine Waldungen und Berichte über die entlang der der Isar ausgeplünderten Wälder.

1476 erließ Herzog Albrecht IV ein Landgebot, das die Mindestgröße der gefällten Bäume und Einschränkungen bei der Verwendung von dünnem Holz beinhaltete und die Zahl der Kalköfen beschränkte. Die folgenden Jahre erreichten den Münchner Hof Beschwerden des Klosters und Proteste der Bauern über Beschlagnahmungen gleichermaßen.

Es folgten eine Holzordnung 1528 und eine Holz- und Kohlordnung 1536, bis dann 1568 eine Forstordnung in Kraft trat, weil alle früheren nichts genutzt hätten, um der weiteren Ausplünderung Einhalt zu gebieten und weil viele Menschen sonst „güter, heußliche wonungen und narung“ entbehren und auswandern müssten.

Sie enthielt unter anderem die Regulierung der Mindestgröße der Floßbäume, das Verbot von Pecheln und das Laubrechen, die Reglementierung der Waldweide, dann Vorschriften zu Backöfen, Badstuben etc., sowie Baubestimmungen für Brücken und Uferverbauungen. Es wurde also versucht, einerseits die Wälder zu schützen und andererseits Holzersparnis zu verordnen.

Weitere Verordnungen folgten 1616 und 1668.

Das Kloster Ettal: Holzreserven abseits der Isar

Das Kloster wurde 1330 gegründet und dem Kloster wurde der Wald im Graswangtal als Bannwald zugesprochen. Im Ammertal beriefen sich die Bauern auf ein Privileg des Herzog Ernsts von 1405 und eins des Pfalzgrafen Albrecht von 1444, das ihnen, der Gemain, das Eigentum zuerkannte und zitierten diese bei entsprechenden Reibereien mit dem Kloster um Nutzungsrechte. Im 18. Jahrhundert hatten sich die Waldordnungen durchgesetzt und die Dorfgemeinschaften mussten sich das Holz durch den Waldmeister anweisen lassen.

Der direkte Gewinn durch Holzverkauf war für die Ettaler Kloster gering aber sicher und stetig. Indirekt profitierte es z.B. durch hohe Einnahmen der Klosterbrauerei, weil sie das Sudholz umsonst bekam, oder durch die Deckung seines Glasbedarfs durch die Glashütte in Aschau.

Als 1730 der Glasmachermeister Tritschler aus Memmingen auf der Suche nach schlagbaren Wäldern war, fielen ihm zunächst die Halbammerwaldungen auf dem Gebiet des Klosters Ettal ins Auge. Dieses Waldgebiet ist bis heute kaum besiedelt und war für die Ettaler Untertanen großteils zu abgelegen. Tritschler argumentierte, dass da „in einem tieffen Thall innerhalb der Halbamer ein grosser Gezürckh seye, wo das Holz nit gelegentlich ausgebracht werden kann, sondern vill verderbe“ Letztlich ließ er sich 1831 weiter östlich bei Aschau, später Grafenaschau nieder. Das Kloster gewährte ihm gegen entsprechende Abgaben die Nutzungsrechte.

Es war gewiss im Sinne des Merkantilismus, die einheimischen Ressourcen dem Gewerbfleiß zuzuführen, allein schon vier Jahre später, machten die im 18 Jahrhundert stark schwankenden Holzpreise dem Kurfürsten Karl Albrecht Kopfschmerzen und er beschwerte sich, dass auf der Loisach so wenig Flöße kämen. Der Abt konterte, dass seine Erlaubnis für die Glashütte vorläge und der Wald dort anders nicht zu nutzen sei. 1746 war auch Max III Joseph das Holz in München zu teuer, bis 1754 zog sich Anfragen nach der Konzession der Glashütte und Ankündigungen von Visitationen hin.

Schließlich schloss die Hofkammer 1767 einen Vertrag mit Ettal, um aus den Halbammerwaldungen zu triften und die Konzession der Glashütte wurde nicht mehr hinterfragt.

Erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts verkaufte das Kloster Einschlagsrechte an die Holzlieferanten der Haller Saline, nachdem diese 1775 „dem Wassergraben von Fischbach bis an den Hintter wanger Sen, bereits so hergestelt haben“ es handelte sich um die Ammerwaldungen beim Fischbach und am Scheinberg, der Vertrag lautete zu 20 Kreuzer per Klafter. Das Holz wurde von den Fuhrleuten an der Grenze des Ammerwaldes geliefert und aufgegantert, und im Frühjahr von beiderseitigen Deputierten abgemessen. Ab 1780 ging dieser Handel jährlich vonstatten. Zwischen 1794 und 1803 gingen so insgesamt an die 3700 Hall-Klafter über die Grenze. Für die Ausfuhr des Holzes war die Erlaubnis des Kurfürsten notwendig gewesen. Mit der Säkularisation hörte dieser Handel auf.

1785 kam die kurfürstliche Waldbereitung durch Joseph von Utzschneider, der sich sehr unzufrieden mit der klösterlichen Forstwirtschaft zeigte, die er für ineffiziente Schlamperei hielt, während das Kloster sich und die Bedürfnisse seiner Untertanen verteidigte. Doch es musste nachgeben und „ordentliche Gehaue“ einführen.

Säkularisation und Liberalismus

1803 wurde der Besitz des Klosters aufgehoben. Die Wälder fielen zunächst an den Staat. Gemäß den vorherrschenden Ideen des Liberalismus wurden sie teilweise verkauft, so die Waldungen der Glashütte Grafenaschau. Die Nutzungsrechte der Bauern wurden in privates oder genossenschaftliches Eigentum umgewandelt.

Ab 1821 wurden die Halbammerwälder, nun Staatsbesitz, zur Trift nach München genutzt.

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Holznot in Südbayern durch die Erschließung bislang eher wenig genutzter Waldgebiete in Grenzen hielt, wobei die Holzpreise doch stark anzogen.

Dies änderte sich erst mit der zunehmenden Nutzung fossiler Brennstoffe, die eine große Entlastung für die Wälder brachte.Gemäß den Ideen der Zeit trat am 28. März 1852 unter König Maximilian II Joseph ein liberales Forstgesetz in Kraft, das den neuen Eigentumsverhältnissen Rechnung trug. Für die nun durch die Säkularisation erheblich erweiterten Staatswälder wurde der Nachhaltigkeitsgedanke festgeschrieben. Das Gesetz definierte den Begriff des Schutzwaldes vor allem auch im Gebirge und verbot in diesem den Kahlschlag.

Der Nationalsozialismus

Die Zeit des Nationalsozialismus brachte sowohl in Bayern als auch in Tirol Eingriffe in den Wald, die dem Streben nach Autarkie und der Kriegswirtschaft geschuldet waren.

In Kochel zeigt eine Postkarte von 1935 das Ausmaß der Kahlschläge am Blomberg und der Zwieselleite.

Im Graswangtal wurden 1938 Riesen in bislang unbringbare Lagen gebaut. Die Aussagen der Zeitzeugen deuten darauf hin, dass dabei 1938 der Arbeitsdienst eingesetzt wurde, bei dem Lohnkosten keine Rolle spielten. Spezialisten aus der Steiermark sollen die Tunnel gesprengt haben, durch die diese Riesen geführt wurden.

Während des Krieges wurde bei Achenkirch ein ganzer Berg, das Hofjoch, kahlgeschlagen, das Holz per Seilbahn geholt und zum Bau der Tölzer Kasernen weggefahren. Auch war die Verwendung von Holzvergasergetriebenen Fahrzeugen häufig.

Holzimporte und Wald als Naturraum

Die Übernutzung, die das Streben nach Autarkie mit sich brachte zeigt, dass der Holzverbrauch schon über dem nachhaltigen Zuwachs lag. Diese Tendenz hat sich in Österreich und Deutschland in der Nachkriegszeit fortgesetzt und der Bedarf kann bis heute nur durch Importe vor allem aus Osteuropa gedeckt werden.

Die Walderschließung mit Forststraßen wurde seit den 1950er Jahren betrieben und in den 1970er Jahren weitgehend abgeschlossen. Neben den naturschutzfachlichen Problemen des Straßenbaues bietet diese Erschließung nun die Möglichkeit, eher geringe Eingriffe in den Wald über einen längeren Zeitraum zu verteilen, also die Abkehr von der Kahlschlagswirtschaft. Andrerseits konnte das Holz nun von Wald direkt in die Betriebe gefahren werden, was die Entwicklung waldferner Großbetriebe begünstigte und die einheimische Holzindustrie austrocknete.

Zunehmend kam schon der seit dem 19. Jahrhundert erstarkende Naturschutzgedanke zum Tragen. Das österreichische Forstgesetz von 1975 legte den Focus nicht nur auf die Nachhaltigkeit der Holzproduktion, sondern der vielfältigen Waldfunktionen überhaupt. In die Novelle von 2002 sind mit der Förderung der Naturverjüngung weitere Aspekte der Ökologie berücksichtigt.

Das Bayerische Waldgesetz von 2005 stellt die Erhaltung des Waldes, seinen naturnahen Zustand und seine biologische Vielfalt gleichberechtigt neben seine nachhaltige Bewirtschaftung.

Als Mitglieder der europäischen Union sind sowohl Deutschland als auch Österreich zur Erfüllung der Europäischen Naturschutzvorgabe Natura 2000 und der Europäischen Biodiversitätsstrategie verpflichtet. Die Konflikte um die Holznutzung haben sich damit bis auf Weiteres auf ein völlig anderes Feld verlagert.

Literaturverzeichnis

Brandner Josef; Spichtinger Heinrich (1993): Rund ums Landl. Altwerdenfelser Grenzsteine und Felsmarchen. Geschichte.Denkmäler. Geschichten: Adam Verlag.

Gerig, Gerhard (1959): Recht und Brauch im Verkehr mit Holz. Stuttgart: Holz-Zentralbl. Verl.

Heigl, Martin; Spindler Michael: Waldnutzung in Unterammergau in früherer Zeit.

Christian Neumann, Zur Technik- und Umweltgeschichte der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert, in: Wolfgang Ingenhaeff/Johann Bair (Hg.), Bergbau und Umwelt Teil 2: BAND II Zur Technik- und Umweltgeschichte der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert, 1. Auflage, Wattens 2017, 17–143.

Johann Elisabeth (2008): Wirtschaftsfaktor Wald Am Beispiel des österreichischen Alpenraumes. In: Das Mittelalter 13, S. 28–38.

Leutenbauer Max (2016): Stadt-Wald-Fluss. Die Beanspruchung der Wälder im Isar-Loisach-Gebiet im Laufe des vergangenen Jahrtausends. 125. Aufl. (Mitteilungen des Vereinsfür Heimatgeschichte im Zweiseenland Kochel e.V., 2016/1).

Malzer Christian: Zwischen Mythos und Moderne – Die Ettaler Klosterwälder und ihre Nutzung. In: Klaus Pukall (Hg.): Die Ettaler Klosterwälder im Wandel der Geschichte. Geschichte Gestalten Geschichte: Ettaler Manndl, S. 176–463.

Mantel, Kurt (1990): Wald und Forst in der Geschichte. Ein Lehr- ud Handbuch. Alfeld Hannover: M.&H. schaper.

Neuhauser Georg (2021): Die Höltzungen sein der Bergwercke Herz und des Fürsten Schatz. Die Bedeutung des Waldes in der Grafschaft Tirol mit besonderer Berücksichtigung der Regierungszeit Maximilians III. (1602-1618.

Oberrauch Heinrich (1952): Tirols Wald und Waidwerk. Ein Beitrag zur Forst- und Jagdgeschichte. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner.

Pukall, Klaus; Malzer, Christian: Waldbesitz und -nutzung im ehemaligen Klostergericht Ettal. Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik TUM.

Stolz Otto (1928): Die Anfänge des Bergbaues und Bergrechtes in Tirol. In: Zeitschrift für Rechtsgeschichte (XLVIII), S. 207–263.

Sundberg et al.: Holz-Reichtum-Macht. Die Rolle des Holzes für die Schwedische Macht im 17. Jahrhundert. In: Allg. Forst- und Jagdzeitung 166 (1), S. 17–26.

Transkription: Malzer, Christian: Schriftverkehr des Waldvisitationskommissars Joseph Utzschneider mit dem Markt Murnau und dem Kloster Ettal aus denJahren1785-1786,die daraufhin erneuerte Forstordnung vom 21. April 1786 sowie Dokumente zur beginnenden Trift auf der Loisach. Online verfügbar unter https://mediatum.ub.tum.de/doc/1439272/1439272.pdf, zuletzt geprüft am 29.03.2021.

Vangerow, Hans-Heinrich (1976): Vom Stadtrecht zur Forstordnung. München u. d. Isarwinkel bis zum Jahr 1569. Zugl.: München, Univ., Forstl. Fak., Diss., 1976. München: Wölfle (Miscellanea bavarica monacensia, 66).