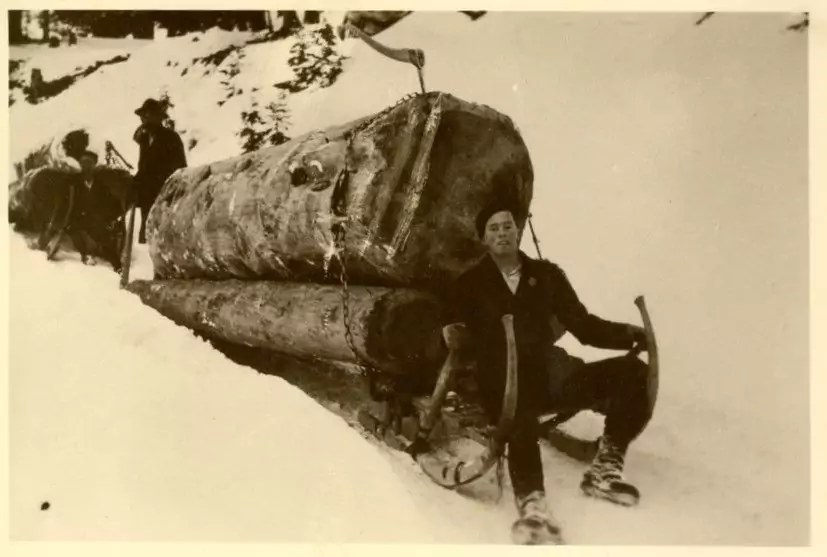

Lag im Gebirge ausreichend Schnee, konnte das Im Sommer geschlagene Holz mit dem Schlitten abtransportiert werden. Oft mussten man dazu die mit hohem Schnee bedeckten Ganter und die Wege erst freischaufeln.

Mit den Hornschlitten war nur der Transport von Blöchern oder Brennholz möglich.

Die Technik

Hornschlitten wurden von Arbeitern den Berg hinauf gezogen oder getragen und oben mit kurzen Stammabschnitten oder Brennholz beladen. Beim Abwärtsfahren wird der Schlitten durch Zug und Druck auf die Hörner gelenkt.

Die Schlitten wurden vorzugsweise aus Eschenholz verfertigt, die Kufen Beschläge und Verstärkungen aus Eisen.

Der Einsatz der Schlitten

Aus Grafenaschau sind Bilder vom Transport von Brennholz mit dem Hornschlitten überliefert, der über den sogenannten Grafenweg erfolgte. Auch im Ammergau dienten die Schlitten zum Transport von schwachem Brennholz oder Heu.

Nach Aussagen von Zeitzeugen in Achenkirch sollte die Schlittenbringung per Hand im Winter Arbeit für die Waldarbeiter sicherstellen.

Dort wurde mit Hornschlitten bis 4,5m langes Starkholz geliefert. Diese hatten auch einen Bremshebel, einen Patenter. Die Schlitten fuhren mit ca vier Meter Abstand. Der erste der Schlitten legte weniger Holz auf, damit er mehr Schwung hatte.

Es wurde auch bei höchster Schneelage mit Schneeschuhen(Roafn) zu den Winterhütten gespurt. Dann musste der Weg freigeschaufelt werden, eine Arbeit, die fast aufwendiger war als das Holzziehen selbst.

Schwerstarbeit für Sherpas

Die Arbeit mit dem Hornschlitten war ebenso schwer wie das Holzen, wie eine arbeitswissenschaftliche Untersuchung ergab. Sie war auch mindestens so gefährlich. Beides erklärt, warum die die folgende Untersuchung an Tiroler Holzern in der Steiermark vorgenommen wurde, die dort Aufträge annahmen, welche Einheimische zugunsten anderer Arbeitsmöglichkeiten vermieden. Die genaue Erhebung über die Ernährung und den Energieverbrauch stellte das Institut für forstliche Arbeitswissenschaft in Reinbek im Jahre 1953 an

Die Tiroler zogen entweder 80kg schwere Schlitten über 15% Steigung hinauf, oder trugen 45 kg schwere Schlitten über 30% Steigung hoch. Die Last auf der Talfahrt mit 2,5 fm nasser bzw. frischer, 4m langer Fichte oder Lärche wog bis zu 2 Tonnen. Die Strecke von 1,4km wurde in einem Arbeitstag von ca 9 Stunden drei bis viermal absolviert.

Der errechnete Energieverbrauch betrug 6500-7000 kcal am Tag, im Grunde die Leistungsgrenze des menschlichen Organismus. Dem entsprach die Nahrungsaufnahme von etwa 7000kcal. Der Verbrauch wurde vor allem durch Fett gedeckt, aus Butter, Speck, Schmalz und Rauchfleisch. Mehl, Brot und Nudeln, Zucker und etwas Kartoffeln machte den geringeren Teil der Nahrungsmengen aus, die „durch Einseitigkeit und Vitaminlosigkeit besonders auffallen“, wie die Autoren der Studie vermerken.

Der hohe Anteil an tierischer Nahrung erklärt sich auch dadurch, dass die Arbeiter relativ „gut verdienende“ Spezialisten waren. Sie waren jung, in ihren Zwanzigern, und hatten laut Pulsmessungen eine ausgezeichnete Kondition. Allerdings zeigten sich schon deformierende Arthrosen in den Kniegelenken, so dass deutlich ist, dass diese Arbeitsleistung selbst als Saisonarbeit auf Dauer nicht zu erbringen ist.

Einen heute noch vergleichbaren Einsatz kann man bei den Sherpas beobachten, die zwischen den einzelnen Bergsteigerlagern mehrmals am Tag mit schwerstem Gepäck unterwegs sind.

Interessant sind noch die Überlegungen der Arbeitswissenschaftler, dass diese Arbeit nicht an sich, sondern nur durch ihre hohe Intensität schädlich sei. Diese hohe Belastung aber sei mehr oder weniger unumgänglich, weil erstens der Schlittenweg zu schmal ist, um mehr Partien einzusetzen, zweitens die Schneelage die Arbeitszeit begrenzt. Eine Entlastung sahen sie nur in mechanischen Bringungsanlagen – was ja dann auch in den nächsten Jahrzehnten stattfand.

Literaturverzeichnis

G.Kaminsky (1952): Untersuchungen beim Holztransport mit Schlitten im winterlichen Hochgebirge. Aus dem Institut für forstliche Arbeitswissenschaft. Beitrag in Arbeitsphysiologie Bd 15 (1953). Institut für forstliche Arbeitswissenschaft, Reinbek.

Heigl, Martin; Spindler Michael: Waldnutzung in Unterammergau in früherer Zeit.

Mayer-Gampe Pia (2019): Waldarbeit in Achenkirch/Bayern Schlitten, Riesen, Seilbahn, Wegbau, See. Transkript/Zusammenfassung. Interview mit Lengauer Ernst und Waldhart Franz. Achenkirch.

Wilhelm, Andreas; Heigl, Martin (2021): Das Halbammergebiet und seine Geschichte. Altenau.