Klausen dienten der Trift. Es sind aus Stämmen errichtete Stauwerke an Gebirgsbächen. Mit ihnen war es möglich, künstliches Hochwasser oder Flutwellen zu erzeugen, um Baumstämme oder Scheiter zu Tal zu schwemmen.

Solche Bauwerke werden schon im frühen 16 Jahrhundert erwähnt, zum Beispiel im Jahr 1517 in Steinberg westlich von Brandenberg. Ihr Konstruktionsprinzip blieb über Jahrhunderte weg gleich. Der bayerische Geologe Bergrat Mathias von Flurl beschrieb 1792 die Riesen und Klausen, die er auf seiner Wanderung durch die Halbammerwaldungen zu sehen bekam.

Während die Loiten und Riesen von kundigen Holzern oder auch Zimmerern errichtet wurden, waren der Bau der Klausen Sache der Klausenmeister.

Bauweise und Betrieb

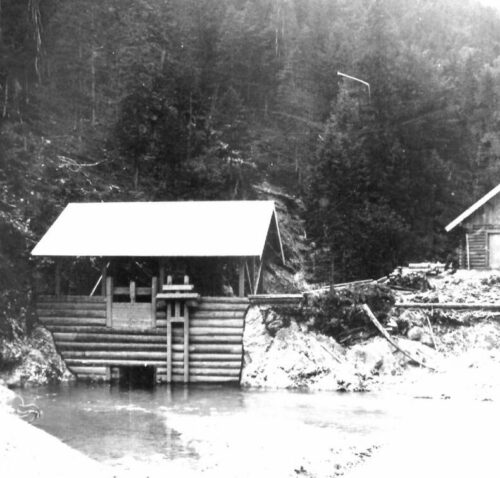

Klausen wurden an geeigneten Engstellen doppelwandig bzw kastenförmig aufgeführt und mit einer Steinfüllung versehen. Seitlich verankerte man sie möglichst am Fels. Die dem entstehenden Stausee zugewandte Wand wurde mit Lehm und Moos abgedichtet, auch mit nachgetriebenen Keilen verschlossen, die man mit Klampfen, also Klammern sicherte. Die Klausen hatten einen oberen Durchlass an der Klauskrone und unten ein Schlag- bzw. Schützentor, bei sehr großen Klausen mehrere übereinander.

Hinter den geschlossenen Toren der Klause staut sich das Wasser im sogenannten Klaushof zunächst auf. In den Stausee werden die auf Riesen oder während des Winters auf Schlitten herangebrachten Stämme hineingelassen – „eingewässert“ – und bei hohem Wasserstand durch den oberen Durchlass bugsiert. Ist genügend Wasser im Stausee und das Holz liegt auch vor der Klause im Bachbett bereit, wird mithilfe der Schlagrute das Schlagtor geschlagen, das heißt plötzlich geöffnet. Die Flutwelle trägt das Holz zu Tal. Waren es sehr große Klausen, so konnten mehrere solcher Schützen übereinanderliegen und nach und nach geöffnet werden.

Über den Grundablass bzw. das Schottertor musste schließlich das Restwasser abgelassen werden, um das Schlagtor wieder schließen zu können. Dieses Schottertor diente auch dazu, angesammeltes Geschiebe aus dem Klaushof zu schwemmen. Damit dieses nicht gleich wieder vor der Klause liegenblieb und das Schottertor versperrte, wurde davor im Bachbett ein Bretterboden, die sogenannte Schußtenn verlegt.

Die Lebensdauer der Klausen betrug durchschnittlich 25-30 Jahre. Manche verfilen, andere wurden abgebaut. Es finden sich wenige Spuren noch im Gelände. Es gab aber auch Klausen, die sehr lange unterhalten wurden, wie die Grasmühlklause an der Dürrach oder die Erzherzog-Johann-Klause im Brandenberger Tal, die bis 1965 in Betrieb war und heute noch als Touristenattraktion steht.

Gefahren des Klausbetriebs

Im Einzugsbereich der Saline Hall übernahm die Saline die Haftung für die Schäden, die durch den Bruch einer Klause entstanden – im Gegensatz zu den Riesen, für die allein die Holzunternehmer, die Fürdinger hafteten.

Der Bruch einer Klause konnte verheerende Flutwelle erzeugen. So berichtet das Salinen-Waldamt Imst vom Bruch der Klause im Berglertal: Im Juli 1760 ließ ein Unwetter beide Bäche hinter der Klause anschwellen, Zugleich brachen vom Hohen Grat zwei Muren hintereinander ab. Die erste schüttete den Klaushof zu, die zweite zerbrach sie, die Flutwelle riss auch das im Bachbett bereitliegende Holz mit, so dass bis nach Tösens Güter beschädigt und Wiesen übersandet wurden. Die Innbrücke bei Tschuppach geriet durch einen Felsen in Gefahr, der sofort gesprengt werden musste.

Legendär war der Bruch der Klause, die die Hirnrinne im Gaistal mit Wasser versorgte. Sie war mit dreifachen Wänden ausgestattet und hatte keine Schlagtore, weil eine Trift im Bachbett grundsätzlich nicht vorgesehen war. Der Oberschulrat Matthias Reindl berichtet. Am 30. Juni 1815 zerbrach im Gaistal die von Hirn erbaute Klause und die ungeheuer geschwellten Wasser und Holzmengen auf einmal losstürzend, alles mit sich fortrissen und so in den ebenen Gefilden der bewohten Leutasch viele tausend Gulden schulden verursachten, ja sogar die Hauptursache waren, dass eben dortmals die zwei großen und festen Brücken der Isar in Mittenwald und selbst jene bei München ruiniert wurden.

(Was die Brücke in München betrifft, irrte sich Reindl: Sie stürzte 1815 ein, im selben Jahr, in dem ein Unwetter die Schären im Ammersee versenkte)

Doch auch schon der Normalbetrieb der Klausen lief nicht ohne Schäden ab. So gab der Abt Othmar des Klosters Ettal 1785 dem Drängen des kurfürstlichen Waldbereiters Utzschneider zur effizienten Waldnutzung und zum Bau eine Klause im oberhalb von Eschenlohe zu Bedenken: Jndessen will man aber für einstweilen nur sovil anfügen, daß im Falle mittels erbauter Klausen eine Holztrift im Eschenthale zu Stande kommen sollte, die durch jährlich widerholte Uberschwemmungen ihrer Häuser und Felder ohnehin schon ganz erarmte Eschenloher in kurzer zeit zu grund gerichtet, und sich noch ferner fortzubringen völlig ausser Stande gesetzt werden dürften.Die Legende vom bösen Klausmann aus dem Außerfern schildert die Unmöglichkeit , das Holz auf Fuhrwerken auszubringen, die wirtschaftliche Macht, die hinter dem Klausenbau stand, und Gefahren des Klausenbetriebs.

Bekannte Standorte

Die Triftkarte von 1932 verzeichnet die Klausenstandorte in Bayern.

Das Museum Sixenhof verzeichnet ferner:

Im Achental:

Kögelboden, Weißbachl, Ludern, Sattelmoos, Klammbach Mahmoos, Weidboden, Dollmannsbach.

Im Bächental:

Grasmühle, Kesselbach, Tiefenbach, Tannauer, Plumsbach (zwei Klausen), Eiskönig, Flach und Baumgarten.

Die Klause im Gleirschtal im Karwendel entstand erst 1911, nachdem der Saumbetrieb zum Stempeljoch eingestellt wurde.

Literaturverzeichnis

Heiß Sieglinde: Von Holzerhütten, Trift und “Länd” in Scharnitz. In: Tiroler Chronist 1989, S. 20–30.

Malzer, Christian (2018): Hüttenwald – die klösterliche Glashütte bei Aschau: Naturräumliche Gegebenheiten und die Folgen des frühneuzeitlichen Hüttenbetriebs für die Wälder.

Pamer Tobias; Neuhauser Georg; Maier Andreas (2021): Die Trift aus dem Brandenbergertal und die Bedeutung der Georessource Holz für die landesfürstliche Schmelzhütte Brixlegg (Tiroler Unterinntal) im 16. Jahrhundert.

Transkription: Malzer, Christian: Schriftverkehr des Waldvisitationskommissars Joseph Utzschneider mit dem Markt Murnau und dem Kloster Ettal aus denJahren1785-1786,die daraufhin erneuerte Forstordnung vom 21. April 1786 sowie Dokumente zur beginnenden Trift auf der Loisach. Online verfügbar unter https://mediatum.ub.tum.de/doc/1439272/1439272.pdf, zuletzt geprüft am 29.03.2021.