Die Saline Hall war über lange Zeit die wichtigste Einnahmequelle für die Tiroler Landesherren. Sie belieferte Tirol, sowie die Schweiz und Südwestdeutschland mit Salz und bezog das Holz für ihr Bergwerk und die Sudpfannen aus dem Einzugsbereich des oberen Inn, aus den südlichen Tälern des Karwendel, im 18. Jahrhundert auch vom Lech und aus dem Ammerwald:

Geschichte

Menschen kannten und nutzten schon lange vor der ersten Erwähnung einer Saline im Halltal dort eine salzige Quelle. Dies bezeugen Keramikreste aus der Späthallstatt-Frühlatenezeit, etwa um 450 v.Chr, Reste eines Ofens, ferner Rinnen, Gräben und Pfostenlöcher, die bei St. Magdalena im Halltal freigelegt wurden.

1156 schenkte Bischof Konrad von Augsburg einen Salzzehent aus Thaur an die Reichsabtei Ulrich und Afra. Schriftlich erwähnt wird eine „salina in Tauer“ wieder 1232 ebenfalls in einer Schenkung, wobei die Urpfarre Tauer auch Absam -Hall umfasste. Es wurde also schon lange Salz gewonnen, aber ob dieses vor Ort im Halltal versotten wurde und dann erst zu Fuß oder mit Saumtieren transportiert wurde, ob schon Bergbau stattfand und das Steinsalz über den Sattel von Thörl nach Thaur zu einer Saline gebracht wurde, wohin dieses Salz jeweils gehandelt wurde, alles das ist nur zu vermuten.

Dann 1256 unter Graf Gebhard I von Hirschberg ist genauer die Rede von einem „phanhaus ze Halle“, wurde in Hall am Inn also in einem Pfannhaus Sole versotten, doch dürfte die Geschichte der Stadt wesentlich weiter zurückreichen.Hall entstand aufgrund seiner günstigen Lage als Übergang über den Inn und den entsprechenden Handelsverbindungen. Der Turm der Stadtkirche Sankt Nikolaus ist in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht als Sakralbau entstanden, sondern als Ausblick über die Siedlung, den Fluss, die Straßen und die Brücke und wohl auch mit Ausblick auf ein Pfannhaus, das als feuergefährliche Einrichtung vor den Toren und nah am Wasser errichtet war. Bis zur Umstellung der Pfannhaus-Feuerung auf Kohle war das Stadtbild geprägt von dem großen Holzrechen am Inn und den gewaltigen Gantern auf den Länden.

Die Saline und Zollstelle an der Innbrücke von Hall wechselten zwischen 1248 und 1254 mehrmals die Herrschaft, war also ein wichtiger Posten in der Politik. Gebhard II. von Hirschberg schloss einen Kooperationsvertrag mit Meinhard II, dessen Machtpolitik 1280 die praktische, 1884 die rechtliche Übernahme der Saline ins Werk setzte.

Dass nicht mehr die Quelle genügte, sondern im Halltal oben am Salzberg ein Stollen angeschlagen wurde, steht für die zweite Hälfte des 13 Jhds fest, wahrscheinlich fand dies 1272 statt. 1283 verzeichnet eine Urkunde „fodina salis“ also eine Salzgrube, ist also die Rede von einem Bergwerk.

Nach der Überlieferung soll Meinhard II den Ritter Nikolaus von Rohrbach berufen haben, die Saline auszubauen. Nikolaus, benannt nach dem Patron der Salzsieder, verdankte den Namen Rohrbach seiner Profession, verstand er es doch eine Leitung vom hoch im Halltal gelegenen Salzberg bis hinunter nach Hall zu führen. Von dieser ersten Leitung ist allerdings keine archäologische Spur mehr vorhanden.

Die Effizienz der Grube nahm sprunghaft zu. 1280 hatte Meinhard dem Grafen Gebhard II für die Abtretung des Gebietes von Hall bis zum Ziller 4000 Mark gezahlt. Die Saline damals lieferte damals im Jahr 200 Mark, die Neuerungen steigerten die Erträge auf das Fünffache. 1296 heißt es: 36 Wochen gesotten in vier Pfannen, Ertrag 6650 Fuder (1100 Tonnen) Salz, 1310 Mark erwirtschaftet. Bis 1340 steigerte sich dies bis auf 3000 Tonnen.

Über 7 Jahrhunderte hinweg blieben Bergwerk und Saline in Betrieb.

Zwischen 1965 und 1989 wurden im Zug der Zentralisierung der österreichischen Salzproduktion in Ebensee-Steinkogel alle alten Salinen stillgelegt, darunter Hall im Jahre 1967. Es produzierte zuletzt ca 10000 Jahrestonnen Salz, Ebensee-Steinkogel liefert nun eine halbe Million.

Da jedoch Stollen verfallen, Wasser Druck aufbaut und sich neue Wege sucht, muss das Bergwerk weiter betreut werden, um zu verhindern, dass Wasser unkontrolliert zu Tage tritt, Salz herausgespült wird, Hohlräume einstürzen, sich Krater öffnen.

Die Geologie bzw. die Natur selbst kann halt nicht stillgelegt werden.

Das Bergwerk im Halltal

Grubengebäude

Das Grubengebäude, also die Stollen und Laugwerke, in denen das Salz aus dem Gestein gelöst wird, liegt am Ende des Halltales auf einer Höhe zwischen 1334 und 1645 m NN im geologischen Bereich des sogenannten Haselgebirges in den Tiefen der Wildangerberge. Es sind acht Hauptstollen, die etwa 1800 m von West nach Ost führen, die Breite des Grubengebäudes beträgt nur 6-700m.

- 1645m: Der Wasserbergstollen wurde 1275 angelegt, um Wasser für die Laugwerke zu gewinnen.

- 1608m: Der Oberberghorizont gilt als der älteste und wird Nikolaus von Rohrbach zugeschrieben.

- 1575m: Der Mitterbergstollen von 1314 lieferte nicht nur über 400 Jahre Sole, sondern auch Trinkwasser für die Unterkünfte der Bergherren und Knappen.

- 1433m: Der Steinbergstollen von 1380.

- 1485m: Der Königsbergstollen von 1492 – im Jahr der Entdeckung Amerikas -– eröffnet von König Maximilian. Der Stollenmund liegt auf der Höhe der „Herrenhäuser“.

- 1458m: der Kaiserbergstollen von 1563 von Kaiser Ferdinand I. Zwischen Königsberg- und Kaiserbergstollenmund wurde eine überdachte Stiege gebaut, sowie im Bergwerk eine Rutsche.

- 1422m: Der Erzherzogsberghorizont von 1648 angeschlagen von Erzherzog Ferdinand Karl von Österreich. Hier wird noch heute Heilsole gewonnen

- 1334m: Unter bayerischer Herrschaft 1808 wurde der letzte Stollen als König Max-Josef Stollen in den Berg getrieben. Als dann Tirol wieder Österreich zufiel wurde er zum Ferdinandhorizont umgetauft.

Je tiefer am Hang die Stollen lagen, desto weiter musste man in den Berg hinein, um das Salzvorkommen zu erreichen. Der Erzherzogsstollen musste die ersten 200m durch Hangschotter geführt und nicht mit Holz, sondern mit Stein ausgekleidet werden.

Es sind im Laufe der Jahrhunderte wohl 60 km an Stollen, Schürfen und Schächten zusammengekommen, davon wurden zur Blütezeit des Bergwerks etwa 25 km aktiv genutzt.Das mühsame Aufhaspeln der Sole mit Schöpfeimern oder Lederpulgen aus den Laugwerken wurde schon Anfang des 17.Jahrhunderts durch Laugwerke zum Selbstabfluss der Sole ersetzt.

Soleleitung und Ladhäuser

Was aber durch die Jahrhunderte blieb war die Technik der 9 km langen Rohrleitung zu den Pfannhäusern: Die Holzleitungen führten abschnittsweise zu drei Ladhütten und lassen die Sole dort jeweils in einen Meßtrog fließen. Dies verhinderte den Aufbau von zuviel Druck in der Leitung. Außerdem konnte man dort die Durchflussmenge messen und Verluste feststellen. Diese sogenannte Solezimentierung lag jeweils in einem hinteren Raum der Ladhütten. Der vordere Teil diente zur Rast der Bergleute, als Unterstand bei Schlechtwetter und auch als Stationen, an denen Fuhrwerke bzw. Zugtiere gewechselt wurden. Bis 1922 wurden alle Lasten mithilfe von Trag- und Zugtieren bzw. Ochsen und Pferden transportiert, wobei die Ochsen speziell an steilen Strecken zum Einsatz kamen.

Die Ladhütten sind heute noch vorhanden: Die erste Ladhütte liegt auf 912m, die zweite auf 1059m, die dritte auf 1250m.

Der Holzbedarf des Bergwerks

Das Bergwerk brauchte in dem eher brüchigen Haselgebirge für viele Kilometer Stollen Rüstholz zum Abstützen, für die Schächte, die Einbauten der Laug- und Sinkwerke, die gewaltigen Bottiche, Zimente genannt, für Rohre und Rinnen unter Tage, Für die Grubenhunten, also Rollwägen, und so fort. Dazu kamen unablässige Instandhaltungsarbeiten, die Zimmerung musste etwa alle 6-8 Jahre erneuert werden.

Dasselbe galt für die hölzernen Rohrleitung zu den Pfannhäusern in Hall, die oberirdisch liefen und entsprechend der Witterung und den Lawinen ausgesetzt waren. Sie waren deshalb sehr wahrscheinlich aus Lärchenholz gefertigt.Über Tage gab es Wohn- und Werkstätten zu bauen und zu unterhalten, das größte davon ist das sogenannte Herrenhaus, das von einer Lawine schwer gezeichnet noch heute steht, daneben gab es das Mitterberg- und das Steinberghaus für die Knappen, die Zimmerei und das Unterkunftshaus der Fuhrleute am Wasserberghaus. Alle diese Unterkunften benötigten Brennholz. Ferner war eine Schmiede mit Holzkohle zu versorgen.Schon 1330 verlieh der Landesfürst dem Bergwerk das Recht zum Holzbezug aus dem „Kurveis“ dem heutigen Halleranger, von wo es über das Lafatscher Joch auf Tragtieren gebracht , also gesäumt werden musste. Deshalb waren auch gleich Weiderechte mit verliehen worden. 1358 verfuhr Markgraf Ludwig der Brandenburger ebenso mit dem Lafatsch-, dem Samer- und dem Gleirschtal und verlieh „walt mitsambt der wayde“ an einen Andreas Kripp, der das Holz aus diesen Tälern nun über das 2215m hoch gelegene Stempeljoch liefern musste. Fünf Jahre darauf verbucht das Salzmaiersamt Ausgaben für den Wegebau im Gleirsch- und Samertal. Später gab es sowohl im Samer- als auch im Gleirschtal eine Säge, eine dritte stand im Halltal unterhalb der dritten Ladhütte.

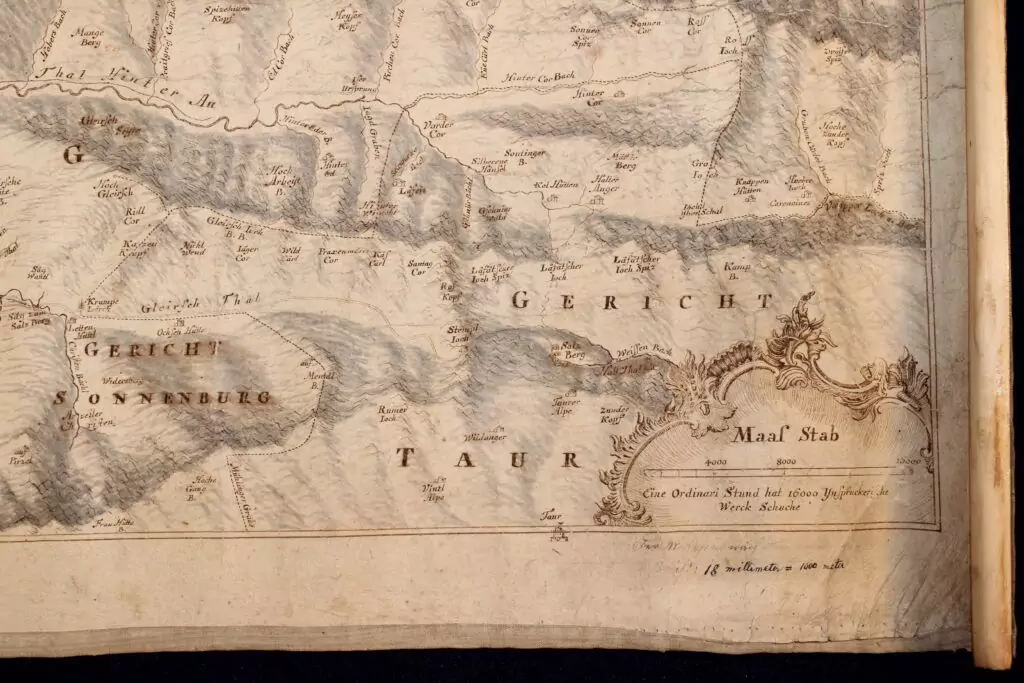

Eine Karte von 1663 von Peter Anich verzeichnet neben dem Halltal und dem Salzberg auch das Stempeljoch, die Saumwege über das Lafatscher Joch, eine Kohlhütte neben dem Hallerangerhaus sowie (im Kartenausschnitt ganz links) eine “Sag zu dem Salzberg”.

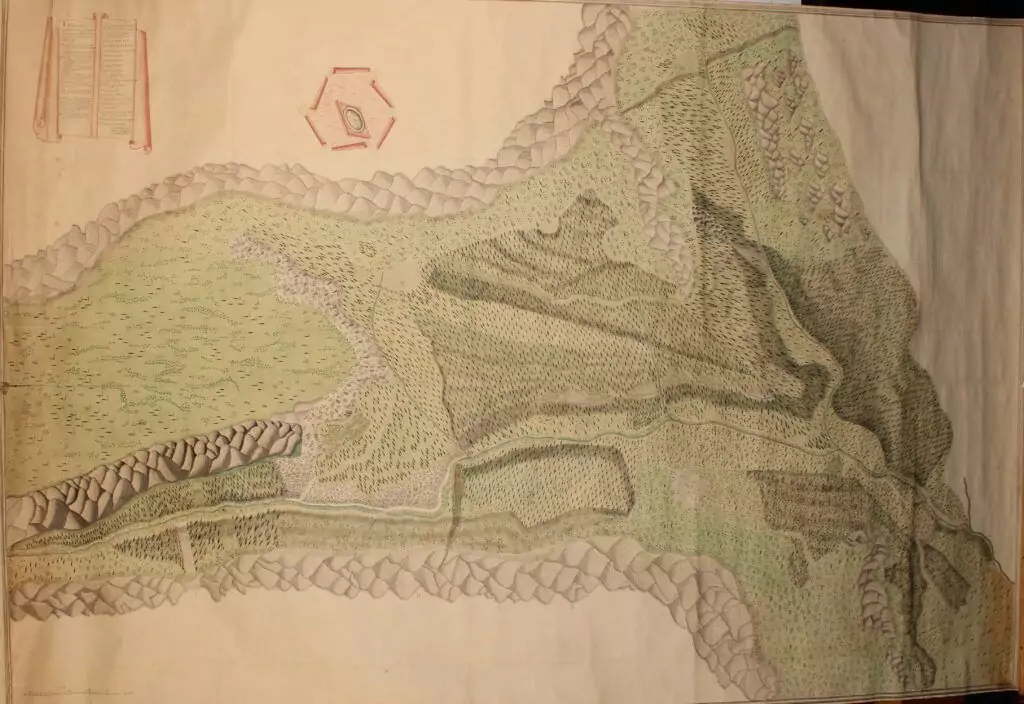

Das Holz wurde auf der Holzlege am Stempeljoch bis zum Spätherbst gesammelt, dort von den Beamten und Zimmermeistern des Sägewerks begutachtet und übernommen. Im Frühjahr wurde es – angeblich über eine Abwurframpe – über den aufgefirnten Nassschnee in den Issanger hinunter getrieben. Dort sammelte man es auf der Stempellegstatt (erwähnt 1856) und wurde von dort über das Ißjöchl von Fuhrleuten, den sogenannten Hochwirkern, mit Ochsengespannen zum Wasserbergstollen gebracht. Dort stand bis 1900 eine Zimmerhütte in der es gelagert und getrocknet wurde.Wie wichtig der Waldbestand für die Saline und damit die Staatsfinanzen war, zeigt die 100 Jahre nach Anich 1770 erstellte Karte des Gleirschtales, die erstmalig alle Waldbestände auflistet, sowie die Sägen, die Kohlplätze und Hütten für die Holzknechte, Köhler und Säumer

1680 kam aus dem Gleirschtal:

720 Gestänge für hölzerne Spurnagelschienen

150 Strebladen aus Lärche und Kiefer

150 Fichtenbretter

200 Stempel aus Lärchen und Kiefer

100 grosse Rüsthölzer aus Fichte

30 Wehrstempel d.h Rüsthölzer zum Bau von Wehranlagen bei den Sinkwerken, wo das Salz ausgelaugt wurde

1240 Püttenhölzer zum Zimmern senkrechter Schächte

30 große Rinnen aus Tannen

1500 Stielhölzer für die Bergeisen=Hauerwerkzeug

400 Eimertaufen (=Faßdauben)

5000 Wehrkeile aus Buchenholz (zur Herstellung von Holzdämmen)

30 Achsen für die Grubenhunten.Nach der Umstellung der Saline auf Kohlebefeuerung stand dem Bergwerk mehr Holz aus dem Inntal zur Verfügung. 1858 ging die Eisenbahn Innsbruck- Kufstein in Betrieb. So wurde 1867 zum letzten Mal aus dem Gleirschtal gesäumt. Die Hütte und die Wege oberhalb der Waldgrenze verfielen.

Die Pfannhäuser

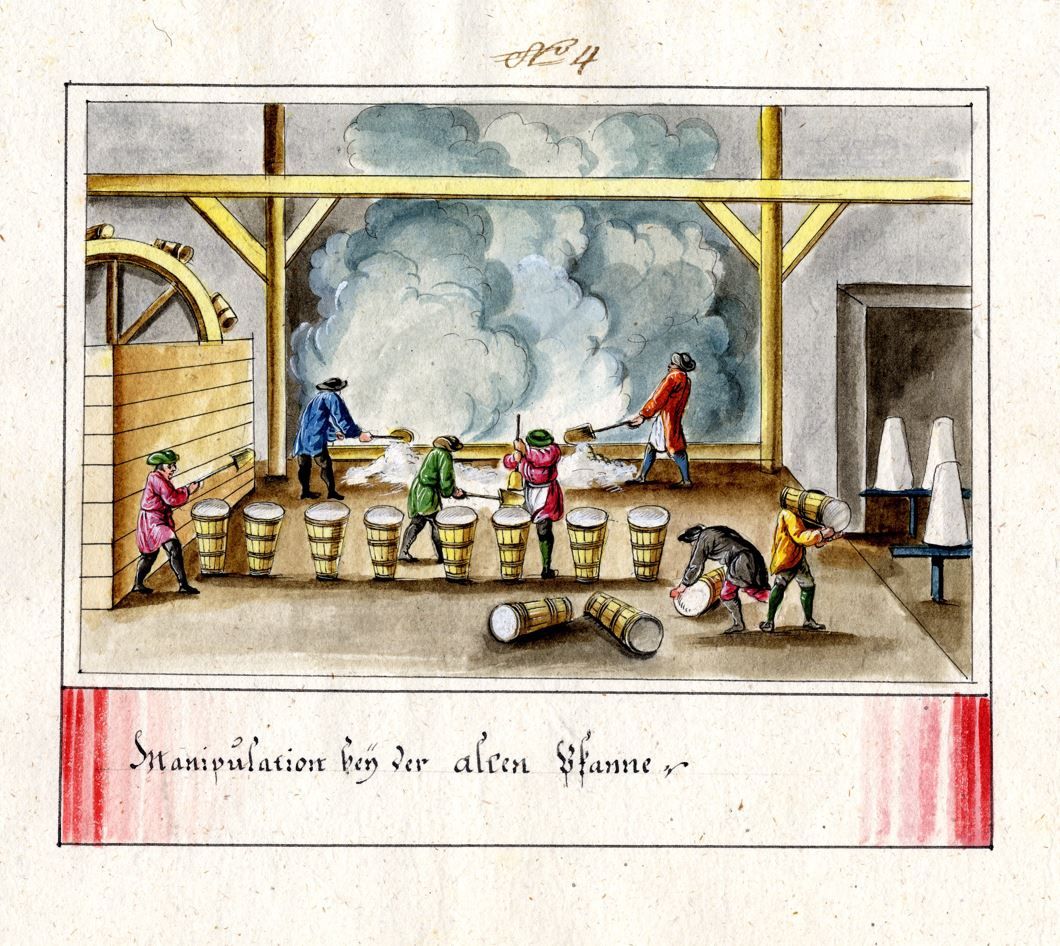

Seit dem Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ist die Technik des Salzsiedens im Prinzip gleichgeblieben: In großen, flachen Pfannen wurde die Sole erhitzt, das Wasser verdampft, das noch feuchte Salz herausgezogen und in kegelförmige Holzgefäße, die sogenannten Küfel oder Fuder gefüllt. Diesen Küfel stürzte man um und brachte den Salzkegel, den „nackten oder grünen Fuder“, der um die 80 kg wog, zum Trocknen in die Dörre zur „Pfieselung“. Auch dort brannte ein Feuer, um die Trocknung zu beschleunigen. Der trockene Kegel, nun etwa 60kg schwer, wurde schließlich zerkleinert und das Salz zum Transport in Fässer oder Säcke gefüllt.

Der Brennholzbedarf

Zunächst war noch 1288 die Rede von einer oberen, einer mittleren und einer unteren Pfanne, womit die Höhenlage gemeint war. Vielleicht gab es also anfangs noch genug Holz für den Betrieb im Halltal selbst. Doch bald musste das Brennholz ausschließlich auf dem Inn herunter getriftet werden, der ein gesamtes Einzugsgebiet von etwa 100 km Gewässern erschloss.Die Ufer mussten an kritischen Stellen mit sogenannten Archen verbaut werden, um Gelände und Triftgut zu schützen, wie es noch im 19 Jhd auf den Inn-Karten des Archeninspektors zu sehen ist. Den Bürgern drohte man mit drakonischen Strafen, sollten sie sich an dem für Hall bestimmten Holz vergreifen. Gleichzeitig wurden in Zeiten der Trift viele Arbeitskräfte benötigt und gezahlt.Im Jahre 1760 etwa fraß die Saline 3864 Klafter Holz. Unter der Annahme, dass damit der österreichische Klafter von 3,4 rm gemeint ist (der sogenannte Hallklafter rechnete sich mit 12,5 rm) ergibt das 13000 rm, ein Holzganter von 2m x2m x 3,3 Kilometer, den Bestand von mindestens 200 ha also 2 km2 Wald.

Pfannen und Holzeinsparung

Die großen Pfannen stabil zu gestalten, war im 17.Jhd eine technisch sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ihre Instandhaltung aufwendig. Von 4 Pfannen in Hall waren stets 3 in Betrieb. Nachdem schon im 17. Jhd allerhand „Feuerkünstler“ Versuche angestellt hatten, den Holzverbrauch einzuschränken, beauftragte im Jahr 1710 Kaiser Joseph I. den Haller Salzmair Anton Tschiderer, andere Salinen zu bereisen und Verbesserungen vorzuschlagen. Dies lag nahe, weil Hall 10,3 Klafter Holz pro Zentner (alter Zentner 56 kg) benötigte, die Saline Ebensee dagegen nur sieben. Außerdem war das Pfannhaus in Hall schon dicht von Häusern umgeben und schlecht belüftet.

1711-12 wurde am Stadtrand an dem neuen Pfannhaus gebaut, dessen gewaltiger Dachstuhl tausende Bäume benötigte, ein Sprengwerk, das 40m überspannte, nur auf den Außenmauern und vier Rundsäuen auflag. Es war wegen der korrodierenden Wirkung der Salzdämpfe ohne Eisenverbindungen konstruiert und musste darüber hinaus noch die Aufhängungen der Pfannen tragen.Ab Anfang des 18. Jahrhunderts waren in Hall die neuen „Tschidererpfannen“ in Betrieb und versahen ihren Dienst, bis die letzte1778 abgerissen wurde. Inzwischen hatten sich ab etwa 1762 nach langem Ringen die „Viertelpfannen, also kleineren Pfannen, des Erfinders Menz durchgesetzt. Seine Pfannen brauchten weniger Holz und die Abwärme wurde durch eine kluge Konstruktion der Gebäude zur Trocknung des Salzes genutzt. Letztlich ergab sich eine Einsparung von 25-34% der Holzmenge. Das Salz wurde so auch gleich als „Blanksalz“ erzeugt und machte das Einfüllen in Küfel überflüssig. All diese Neuerungen gingen nicht ohne Widerstand der Belegschaft vor sich, die um ihre Arbeitsplätze fürchtete.

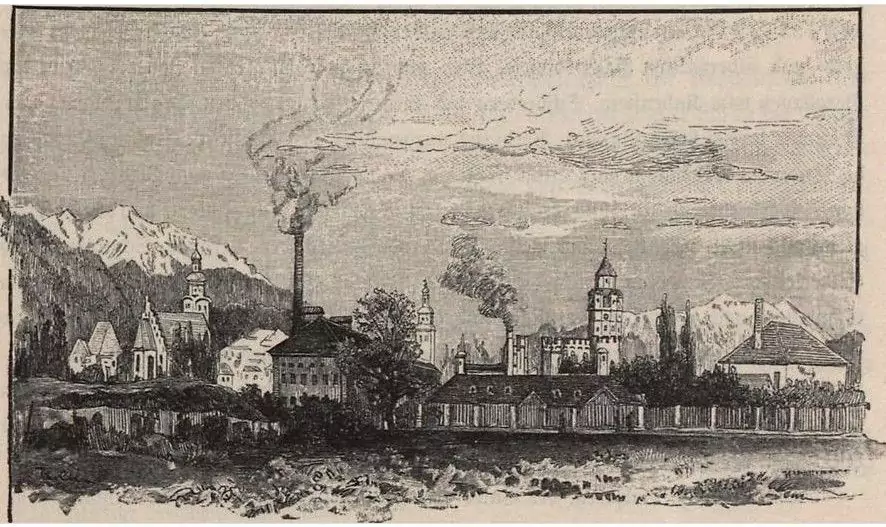

Der Ersatz durch Kohle

Wegen des Holzmangels begann schon Menz mit der Kohlenfeuerung zu experimentieren. Insbesondere, da die Häringer Kohle Innaufwärts mit Zillen nach Hall transportiert werden konnte. Die Umstellung auf Kohlefeuerung erfolgte allmählich. 1828 waren fünf große holzbefeuerte Pfannen auf Kohlebetrieb umgestellt und vier kleinere Pfannen verbrannten 2/3 Kohle und 1/3 Holz. 1846 gab es nur noch eine Pfanne, die mit Holz betrieben wurde. Schon 1871 wurde das Braunkohle-Bergwerk in Häring vom Staat gekauft und dem Haller Salzamt unterstellt.

In dieser Zeit machte Hall – das heute heiter und wohl erhalten wirkt – den Eindruck einer verrußten Industriestadt. Höherer Schornsteine und bessere Steinkohle verbesserten die Situation.

Literaturverzeichnis

Christian Neumann, Zur Technik- und Umweltgeschichte der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert, in: Wolfgang Ingenhaeff/Johann Bair (Hg.), Bergbau und Umwelt Teil 2: BAND II Zur Technik- und Umweltgeschichte der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert, 1. Auflage, Wattens 2017, 17–143.

Johann Elisabeth (2008): Wirtschaftsfaktor Wald Am Beispiel des österreichischen Alpenraumes. In: Das Mittelalter 13, S. 28–38.

Linser Peter (2013): Waldbrünste durch Donnerkeile. Durch Glockenziehen ist dem fortreißenden Waldfeuer Abhilfe zu schaffen. In: Außerferner Rundschau, Mai 2013, S. 18.

Neuhauser Georg (2021): Die Höltzungen sein der Bergwercke Herz und des Fürsten Schatz. Die Bedeutung des Waldes in der Grafschaft Tirol mit besonderer Berücksichtigung der Regierungszeit Maximilians III. (1602-1618.

Spötl Christoph; Spötl Hans (1991): Die Holzversorgung für das Haller Salzbergwerk. In: Tiroler Heimatblätter 66, S. 127–131.

Spötl Hans und Christoph (2002): Salzberg und Saline Hall in Tirol. Eine historische Wanderung durch das Halltal. Hg. v. Haselwanter Günther. Koordinationsstelle Alpenpark Karwendel (Alpenpark Karwendel, Band 7).

Zanesco Alexander: Die Stadt Hall in Tirol und das Salz. In: Bergbau auf Salz.

Zanesco Alexander: Neues zur Geschichte der Stadt. Prähistorische Salzgewinnung in St. Magdalena im Halltal. In: Forum Hall in Tirol, Band 3, S. 14–45.