Saumtiere trugen Lasten auf Wegen, die mit Fuhrwerken nicht, oder nur schwer befahrbar waren. Pferde oder Maultiere verrichteten diese Arbeit.

Wo es geeignete Wege gab, zogen Pferde und Ochsen Fuhrwerke und Schlitten. An steilen Abschnitten brauchten die Fuhrwerke zusätzlichen Vorspann. Dies war auch ein wichtiger Einkommenszweig für die ansässigen Bauern.

Eine Möglichkeit, Gewicht zu sparen, war das Verkohlen des Holzes, da die Holzkohle nur noch ¼ soviel wiegt, wie das Holz, aus dem es gebrannt wird. Deshalb gingen aus Achenkirch und Scharnitz viele Kohlefuhrwerke nach Süden über die Wasserscheide.

Hinter all der Leistung, die die Saum- und Zugtiere brachten, stand immer auch die notwendige Fläche für ihre Weide bzw. ihr Futter.

Holz ins Halltal

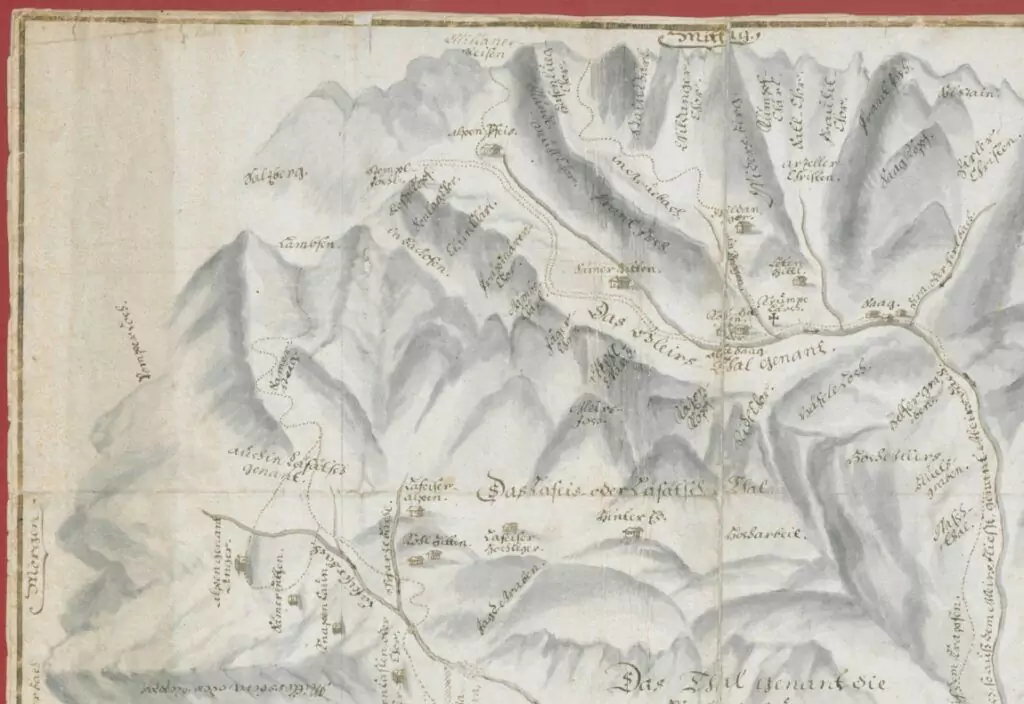

Saumtiere brachten Brenn- und Grubenholz für das Bergwerk und die Unterkünfte der Saline durch das Samertal zum Stempeljoch hinauf. Noch heute ist zu sehen, wie der Weg dorthin deshalb nicht im Zickzack, sondern in weiten Schwüngen geführt wurde.

Die Säumer oder „Samer“ waren bis zum Ende des 17. Jahrhundert Leute aus Arzl bei Innsbruck. Der Ort ihrer Unterkunft findet sich auf alten Alpenvereinskarten noch als „zur Samerhütte“. Diese wurde wahrscheinlich 1858 von einer Lawine zerstört.Um 1680 bezog das Bergwerk aus dem Lafatschertal Kohle für seine Schmiede, im 19. Jahrhundert auch aus dem Gleirschtal. Diese muss aus den Tälern über die Jöcher ins Halltal gesäumt worden sein.

Das Holz aus dem Gleirsch- und Samertal wurde am Stempeljoch gelagert und dort auch aufgegantert, begutachtet und von der Saline übernommen. Im Frühjahr warf man es durch die Scharte und ließ es auf dem Nassschnee bis zum Issanger rutschen. Von dort brachten es die Fuhrwerke der Hochwirker zu den Stolleneingängen bzw. zur Zimmerei am Wasserbergstollen. Diese Fuhrleute waren eigene Unternehmer und bekamen die Aufträge per Ausschreibung.Im Boten für Tirol und Vorarlberg findet sich 1834 beispielsweise folgende Ausschreibung:

Kundmachung

Am 21. November l(oder1) J Vormittags 8Uhr werden von der gefertigten k.k.Verwaltung im Rathszimmer der k.k.Berg-und Salinendirektion zu Hall nachstehende Lieferungen und Leistungen zum k.k. Haller-Salzberg für die drei Jahre 1835,1836 und 1837 an den Mindestfordernden unter Vorbehalt der höheren Ratifikation im Absteigerungswege herausgegeben, nämlich:

- Die Salzbergs-Hochwerker-Fuhren und Arbeiten;

- die Grubenbauholz-Fällung und Lieferung zur ärarischen Säge im Gleiersthale, der Sagschnitt und die Überbringung derselben auf das hohe Pfeisersjoch zur Ißlegstätte;

- die Brennholzlieferung aus dem Gleiersthale zum Haller-Salzberge;

- die Kohlenerzeugung, dann die Lieferung derselben, ferner die Lieferung des Bau- und Brennholzes aus dem Lavatschthale zum Haller-Salzberg;

- die Sool- und Wasserröhren-Vorrichtung im Amnelberg;

- die Brennholzlieferung aus dem Hall- und Ißthale zum Haller-Salzberge.

Die dießfälligen Ausrufspreise und Bedingnisse können bei der gefertigten k.k.Verwaltung, oder auch bei der k.k.Berg- und Salinendirektion zu Hall vorläufig eingesehen werden.

Hall, den 23.Okt. 1834

Von der k.k. Salzberg-VerwaltungRösser und Ochsen brachten auch Material von Hall hinauf. Jeweils an den Ladhütten übernahmen andere Fuhrleute. Dabei galten die Ochsen als besonders gute Zugtiere auf dem steilen Abschnitt am Bettelwurfeck.All diese Tiere brauchten Futter. Deshalb waren mit der Saline auch Weiderechte verknüpft im Gleirschtal für die Saumtiere und am Issanger für die Ochsen der Hochwirker.

Salz über den Fernpass – und Holz retour?

Saumtiere und Fuhrwerke brachten das Salz der Saline über den Fernpass in Richtung Bodensee. Das Salz wurde in Fässern oder Säcken transportiert. Ein Sack Salz wog 84 kg, damit waren die Pferde oder Maultiere mit 168 kg beladen. Aus dieser Zeit ist im Außerfern eine Sage vom Geist auf dem Fuhrwerk überliefert.

Die Beladung der Fuhrwerke wurde in Oberösterreich im 18. Jahrhundert auf 60 Zentner begrenzt. Die Sorge galt nicht den Zugtieren, sondern den Wegen, denn diese Lastgrenze galt für eine Felgenbreite von weniger als 6 Zoll. Eine andere Verordnung sprach von 40 Zentnern (alte Zentner a 56 kg) mit vier Pferden pro Wagen als Obergrenze. Die meisten Fuhrwerke waren wohl Zweispänner. An Steilstrecken brauchte es einen Vorspann, so dass maximal 12 Pferde vor einem Zweitonnen-Wagen zogen.Bei einer täglichen Auslieferung von 44 t Salz bedeutete dies, täglich Futter für mindestes 80 Zugpferde bzw. an die 300 Saumtiere entlang der Strecke bereit zu stellen.

Dass die Fuhrwerke und Saumtiere auf dem Rückweg mit Holz für die Saline beladen wurden, ist wahrscheinlich, aber nicht überliefert.

Fuhren für die Gebrüder Hirn

Die im 18. Jahrhundert besonders aktiven Holzkonzessionäre und Lieferanten der Saline, die Gebrüder Hirn entschlossen sich zum Bau der dauerhaften Wasserriese, der Hirnrinne, da sie sich mit den Fuhrleuten, die das Holz aus dem Gaistal Richtung Inn transportierten, nicht mehr auf den Entgelt einigen konnten oder wollten.Wo sie jedoch nicht umhin konnten, Fuhrleute zu bezahlen, war der Transport vom Rechen in Weißenbach Richtung Fernpass. Dort bauten sie die Hirnstraße durch den Klauswald ebenso wie den Hirnweg von Scharnitz Richtung Gießenbach. Der Weg durch den Klauswald wurde auch oder ausschließlich mit Schlitten im Winter genutzt.

Scharnitz-Innsbruck

Holz wurde von Scharnitz mit Fuhrwerken auch über den Hirnweg dann den Zirler Berg heruntergebracht und in Zirl zu Flößen gebunden.

Genaueres ist aber vom Transport der Scharnitzer Kohle überliefert. In Scharnitz wurde viel Kohle gebrannt und nicht nur nach Innsbruck, sondern auch bis nach Landeck und Fulpmes transportiert. Die Fahrt nach Innsbruck und zurück dauerte zwei Tage. Sowohl am Schloßberg als auch am Zirler Berg brauchte es einen Vorspann. Am Schloßberg waren es die Seefelder Bauern, die zu festgesetzten Zeiten schon mit ihren Pferden oder Mulis warteten.

Am und über den Achensee

Fuhrwerke brachten im Winter das Holz und Kohle über den gefrorenen Achensee in Richtung Jenbach. Nach dem Kraftwerksbau 1921-1927 hat man im Winter das Ablassen des Wassers gestoppt um das Eis für diese Transporte tragfähig zu lassen. Im Sommer wurde das Holz geflößt, aber die Kohle weiterhin mit Fuhrwerken auf der Straße gebracht. Die Sage von der Geisterfuhre berichtet davon.

Floßbäume für die Isar

Das Foto zeigt Holzfuhrwerke zwischen Vorderriß und Fall an der Isar. Das Datum der Aufnahme ist nicht überliefert, nur die Stromleitung entlang des Weges gibt einen Hinweis.

Die Strecke Vorderriß-Fall ist eine klassische Floßstrecke gewesen. Diese Fuhrwerke transportieren Langholz, also Floßbäume, zu einem Einbindeplatz entweder bei Vorderriß oder bei Fall.

Langholzschlitten im Ammergau

Schlitten gezogen von Arbeitspferden, seltener von Ochsen, fuhren im Ammergau bis in die 1970er Jahre das im Sommer geschlagene Langholz im Winter aus dem Gebirgswald.Ganze Wochen verbrachten die Gespanne auf den Winterhütten. Im Stall galt den Pferden die besondere Fürsorge der Fuhrleute. Noch bevor die Menschen aßen, bekamen sie morgens und abends ihr Futter: Ein Zweiergespann brauchte pro Woche 2 Zentner Hafer, und außerdem „Gsod“ gemischt aus kurzem Stroh, Getreideabfällen, Spreu und warmen Wasser.Als in den 1970er Jahren der Forststraßenbau und damit Traktoren und Lastwagen die Pferdeschlitten verdrängten, war der Abschied von den vertrauten Tieren für manchen Bauern sehr hart.

Literaturverzeichnis

Heiß Sieglinde (1998): Von Kohlbrennern, Kohlhaufen und Kohlstädeln in Scharnitz. In: Tiroler Chronist (30), S. 35–36.

Christian Neumann, Zur Technik- und Umweltgeschichte der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert, in: Wolfgang Ingenhaeff/Johann Bair (Hg.), Bergbau und Umwelt Teil 2: BAND II Zur Technik- und Umweltgeschichte der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert, 1. Auflage, Wattens 2017, 17–143.

Klement Fend (27.01.2017): Holzen, Treiben, Schlitten, Rösser, Privatwaldgemeinschaft. Interview. Audio/ Transkription.

Mayer-Gampe Pia (2021 und 2022): Holzwirtschaft rund um den Achensee. Interview mit Waldhart Franz. Sixenhof Achenkirch.

Spötl Christoph; Spötl Hans (1991): Die Holzversorgung für das Haller Salzbergwerk. In: Tiroler Heimatblätter 66, S. 127–131.

Staudigl-Jaud Katharina: Sagen aus dem Achenseegebiet. Die Geisterfuhre. In: Achentaler Heimatbuch, S. 445.

Wilhelm, Andreas; Heigl, Martin (2021): Das Halbammergebiet und seine Geschichte. Altenau.