Die ersten Seilbahnen zur Bringung von Holz entstanden in Tirol in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es waren einfachste „Drahtseilriesen“, die mit einer Neigung von 25-30% dazu dienten, Bündel von Reisig oder Prügeln zu Tal rutschen zu lassen.

Notwendig war auf jeden Fall ein hoch- und freigelegener Startpunkt.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts waren diese Anlagen soweit entwickelt, dass sie Langholz oder Blöcher (ca 4m) transportieren konnten.

Ein- und zweiseilige Drahtseilriesen

Man unterschied dabei zweiseilige Drahtriesen und einseilige Drahtriesen.

Beide haben sogenannte Laufwägen bzw. Laufkatzen, das heißt zwei auf dem Tragseil laufende Rollen, die durch eine Stange verbunden sind. An diesen Laufwagen ist das Holz waagrecht mit Ketten oder Zangen aufgehängt. Die Geschwindigkeit der Laufwägen, wird durch ein dünneres Laufseil kontrolliert, das an ihnen befestigt und an der oberen Station der Seilbahn um zwei Rollen gewickelt ist. Wenn der eine Laufwagen hinunterfährt, zieht er den anderen herauf. Gebremst wird mithilfe der Rollen.

Während bei der zweiseiligen Drahtriese die Laufwägen also auf verschiedenen Tragseilen laufen und sich nicht in die Quere kommen, musste bei der einseiligen Bahn in der Mitte eine Wechselstation eingerichtet werden, an der ein Arbeiter den leeren Laufwagen abhängte und oberhalb des beladenen Laufwagens einhängte.

Es war jeweils notwendig, einen erhöhten Startpunkt zu haben, von dem aus man das Holz losschicken konnte.

Seilbahn im Graswangtal

Einen solchen erhöhten Startpunkt boten die südlichen Einhänge des Graswangtales. Noch vor dem 2. Weltkrieg baute die Privatwaldgemeinschaft Oberammergau dort eine Standseilbahn. Das Holz konnte wegen der Steilwände sogar nur einseitig angehängt werden. Während des Krieges ruhten die Arbeiten und die Seilbahn wurde durch Blitzschlag beschädigt. Sie wurde dann nach dem Krieg noch einmal durch die Firma Pöttinger instandgesetzt und kurze Zeit betrieben.

Die Bremsbergbahn

Eine Sonderform der Drahtseilbahn war die Bremsbergbahn in Grafenaschau, die 1924 in Betrieb ging. Ihre mit Seilen gezogene Wagen liefen auf einer Trasse mit Schienen und die Strecke hatte eine Ausweichstelle in der Mitte.

Der Seilkran und das Archtal

Mit der Erfindung des Seilkrans durch den Schweizer Jakob Wyssen 1939 wurde die Voraussetzung geschaffen, dass sich der Seiltransport nach dem 2 Weltkrieg generell durchsetzte. Hier sorgt ein Kranaufbau für die nötige Höhe des Startpunkts, es genügt ein Tragseil und ein Laufseil, da der Laufwagen mittels eines Dieselmotors wieder hochgezogen wird.Als nach der Wildbachverbauung im Archtal bei Eschenlohe dort nicht mehr getriftet werden konnte, bot der ortsansässige Sägewerksbesitzer Johann Huber an, das Holz mittels seiner Seilbahnanlage ins Tal zu transportieren. 1958/59 wurden die Bäume gefällt und entrindet, damit sie trocknen konnten und leichter wurden, im Herbst wurden sie mit dem Sappie bis zur Beladestelle getrieben. Dort schlugen die Waldarbeiter Streifhaken ins Holz und hängten die Stämme mit Ketten an einen Flaschenzug, mit dessen Hilfe sie mit der Winde zur Laufkatze hochgezogen wurden. Nach dem Lösen der Seilbremse fuhren die Stämme mit ca. 40 km/h ins Tal.

An dieser Seilbahn waren die Stämme waagrecht an der Katze eingehängt. Wenn es das Terrain erlaubte, war es einfacher, die Stämme nur einseitig anzuhängen.

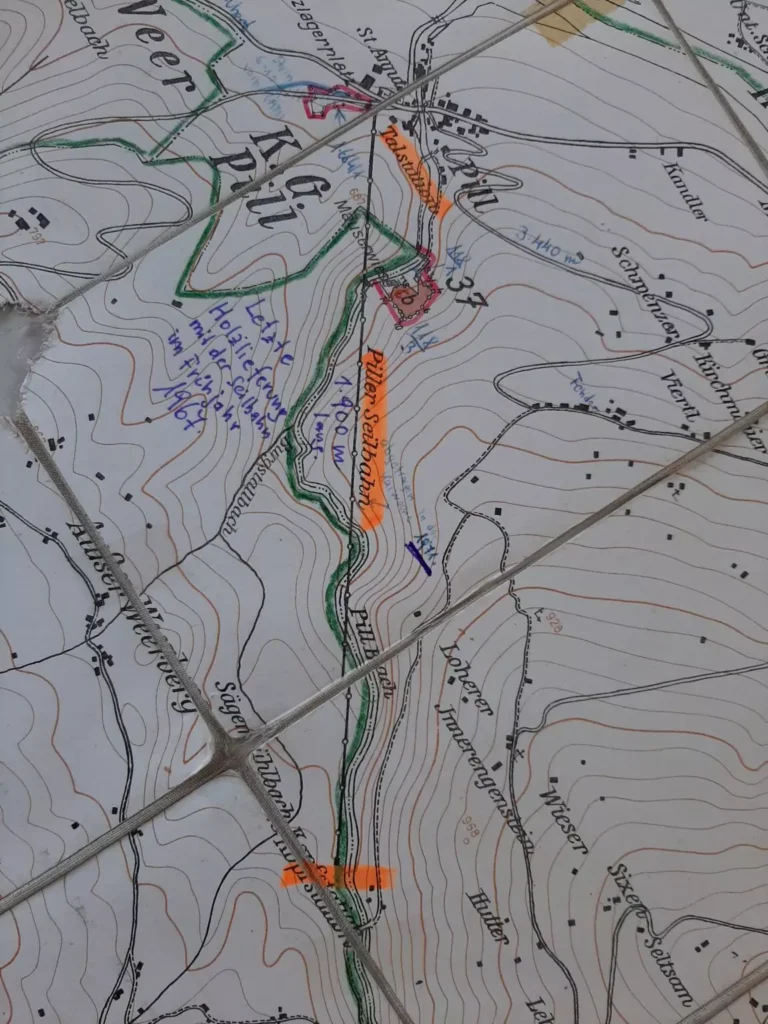

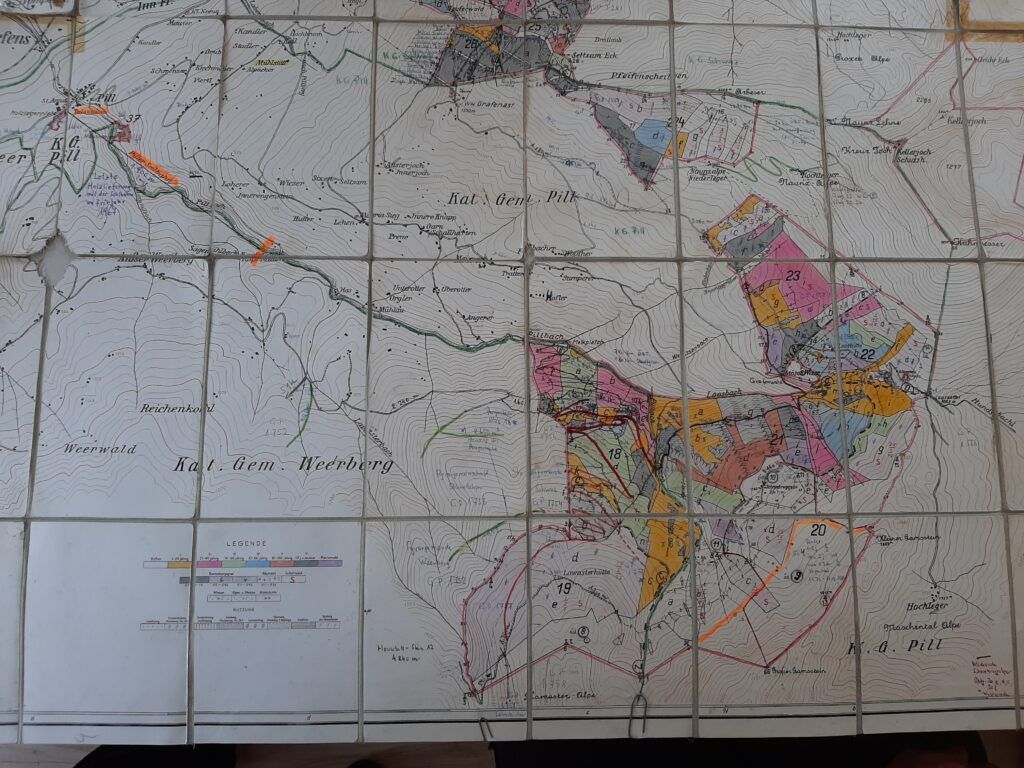

Die Seilbahn im Pilltal

Bevor der Inn Schwaz erreicht, erstreckt sich rechtsseitig Richtung Südost das Pilltal.

Im Pilltal wurden jährlich über 1000 fm eingeschlagen. Deshalb entschloss man sich zum Bau einer Seilbahn. Die Seilbahn war bis 1967 in Betrieb, dem Amtsbeginn des Zeitzeugen Rohrmoser, dessen Vorgänger Birker die Bahn mit Begeisterung nutzte. Der genaue Zeitpunkt des Baues ist nicht bekannt.Das Holz wurde im Winter mit Pferdeschlitten zur Bergstation gebracht und im Frühjahr mit der Seilbahn ins Tal verfrachtet. Es war eine Umlenkseilbahn mit zwei Laufwägen: wenn der eine vom Gewicht des Holzes nach unten fuhr, zog es den anderen herauf. Das Holz wurde freischwebend vorne und hinten angehängt. Das Auf- und Abladen wurde von 4 bis 6 Leuten per Hand geleistet. Manchmal ließ man die Ladung über Nacht hängen, damit die Bahn am Morgen gleich zum Zug kam.Die Seilbahn war 1900m lang, ihre durchschnittliche Steigung betrug 10-12%. Die Bremsvorrichtung befand sich an der Talstation. Die Bergstation befand sich im Privatwald, die Talstation in einer kleinen Enklave der Bundesforsten, die heute verkauft ist. Wegen des beengten Platzes musste das Holz sofort vermessen und abgefahren werden.

Da der Betrieb nicht mehr lohnte (der Forststraßenbau begann damals), wurde die Seilbahn 1967 zum letzten mal genutzt. 1971 wurde sie abgebaut.

Literaturverzeichnis

Anonym (1910): Der Holztransport vermittels Drahtriesen. In: Illustrierte schweizerische Handwerkerzeitung (“Meisterblatt”) 1910, 07.04.1910 (Bd 26(1)), S. 12–13.

Brohmeyer Heinrich (1995): Gebirgswalderschließung im Raum Grafenaschau. In: Jahrbuch historischer Verein Murnau 16 (16), S. 89–110.

Friedel Michael: Holzbringung aus dem Archtal vor 60 Jahren.

Mayer-Gampe Pia (2020): Holzwirtschaft Oberammergau; Erschließung, Schlitten. Interview mit Zeitzeuge R.

Mayer-Gampe, Pia (2020): Holzwirtschaft und Holztransport Saline; Seilbahn Pilltal. Interview mit Zeitzeugen S. Wachter und F. Rohrmoser