Unsere Natur- und Artenschutzprojekte

Naturschutz besteht nicht nur aus den rechtlichen Rahmenbedingungen mit Gesetzen und Verordnungen. Es geht genauso um Wiederherstellung eines naturnahen Zustands wie bei unseren Moorrenaturierungen, um konkrete Pflege beim Erhalt von Kulturlandschaften wie dem Großen und Kleinen Ahornboden oder schlichtweg um Verständnis der Besucherinnen und Naturnutzer für die Bedürfnisse von Flussuferläufer und Co. Hier findet sich ein Überblick zu unseren aktuellen Natur- und Artenschutzprojekten.

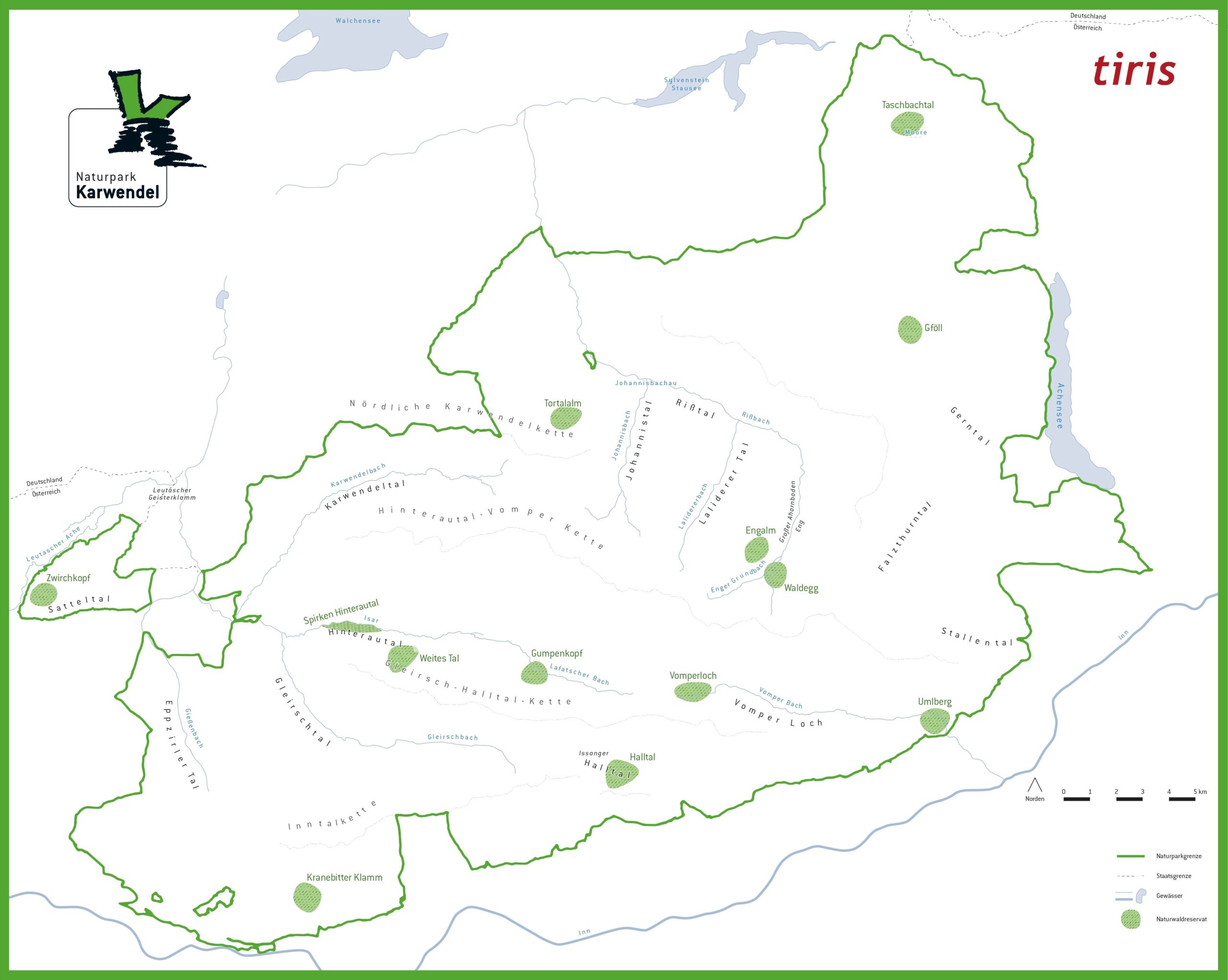

Naturwaldreservate

Urwälder im Kleinen!

Im Naturpark Karwendel gibt es nicht nur eine Fülle von verschiedenen Waldtypen, sondern teilweise auch sehr alte Waldbestände, die naturschutzfachlich einen ausgesprochen hohen Wert besitzen.

In den Höhlen der alten Bäume finden nicht nur zahlreiche Spechtarten wie der Weißrückenspecht ideale Lebensräume, sondern eine gesamte Lebensgemeinschaft mit unzähligen Käferarten etc. sind an alte Wälder gebunden. Es ist erklärtes Ziel des Naturparks diese alten Waldbestände zu erhalten. Dafür werden gemeinsam mit Grundbesitzern und Nutzungsberechtigten sog. Naturwaldreservate und -zellen eingerichtet.

Naturwaldreservate sind urwaldartige Waldteile, die für die natürliche Entwicklung des Ökosystems Wald bestimmt sind und in denen jede unmittelbare Beeinflussung unterbleibt. Sie sind ein Beitrag zur Erhaltung und natürlichen Entwicklung der biologischen Vielfalt und dienen der Forschung, der Lehre und der Bildung. Bisher gibt es im Naturpark Karwendel schon 534,74 ha an Naturwaldreservaten [Stand: März 2025] – es sollen weitere folgen!

Entschädigung

Der Waldeigentümer verpflichtet sich alle eigenen Nutzungen (mit Ausnahme der Bejagung) zu unterlassen und wird für den wirtschaftlichen Entgang und den Betreuungsaufwand gerecht entschädigt. Es wird ein zivilrechtlicher Vertrag abgeschlossen, der die Eigentumsverhältnisse nicht berührt.

» Informationen zum Förderprogramm des Landes

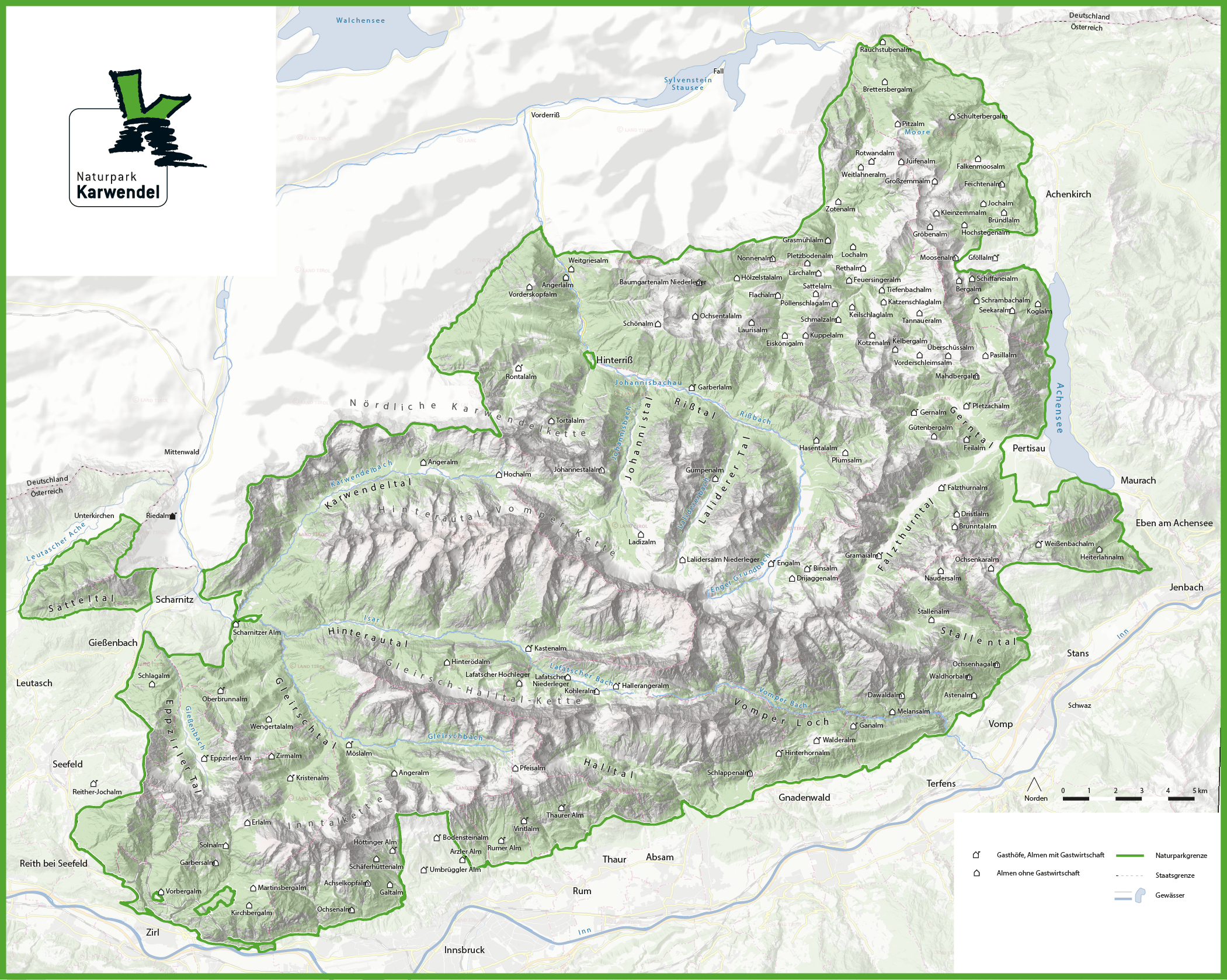

Naturwaldreservate im Naturpark Karwendel

Karte der Naturwaldreservate im Naturpark Karwendel

Rückfragen bitte direkt beim Naturpark Karwendel oder bei:

DI Dr. Michael Haupolter

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz

Tel.: + 43 (0) 512 508-3466

michael.haupolter@tirol.gv.at

Trittsteinbiotope

Trittsteinbiotope sind kleine Flächen, deren Struktur- und Standortbedingungen für verschiedene Tier- und Pflanzenarten einen (zeitweisen) Aufenthalt ermöglichen. Neben bestehenden Schutzgebieten können viele Arten die Trittsteinbiotope als Refugien bzw. zur Ausbreitung nutzen, darunter beispielsweise Säugetiere, Insekten, Moose und Flechten. Sie ermöglichen damit eine Vernetzung von ansonsten isolierten Flächen und die Ausbreitung von Arten mit einer begrenzten Reichweite. Das Vorkommen von Totholz ist von hoher ökologischer Bedeutung und für Wälder essenziell. Von den in Mitteleuropa, vorkommenden Wald-Arten haben ca. 20 % einen Bezug zu Alt- und Totholz. Außerdem sorgt Totholz für eine Verbesserung des Nährstoffhaushalts und des Mikroklimas. Daher sind Flächen mit einer Totholzmenge von mindestens 20 fm je Hektar, es kann stehend oder liegend vorkommen, sehr wichtig zu erhalten.

Seit 2024 gibt es in Zusammenarbeit mit dem Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) im Naturpark 3 Trittsteinbiotope die gemeinsam mit den Waldaufsehern der jeweiligen Gemeinde ausgesucht wurden. Während der Vertragslaufzeit von 10 Jahren sind diese aus der Nutzung gestellt und werden vom BFW untersucht. Im Jahr 2025 konnte ein weiteres Trittsteinbiotop in Jenbach mittels Sponsorengeldern vom Naturpark, dem Waldaufseher und dem Grundeigentümer realisiert werden.

Trittsteinbiotope im Naturpark Karwendel

Biodiversität im Wald

Interregprojekt „Aufbau eines grenzüberschreitenden Bartgeier-Monitorings“

Das Interreg-Projekt Evs52 hatte das Ziel ein grenzüberschreitendes Bartgeier-monitoring aufzubauen.

Der Naturpark Karwendel wirkt beim grenzübergreifenden Projekt zum Bartgeiermonitoring in der Region Bayern – Tirol mit. Dabei soll ein mehrschichtiges Netzwerk und die Entwicklung eines dauerhaften Organisationsmodells aufgebaut werden, um Sichtungen des Bartgeiers einfacher erfassen zu können. Die zentrale Monitoringstruktur wird auf bayerischer Seite installiert, wobei in Tirol die fünf Naturparke als wichtige kooperierende Netzwerkknoten dienen sollen.

Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) ist die größte Vogelart in den Alpen und galt seit 1913 als ausgestorben. Der Alpenzoo in Innsbruck nahm sich diesem Problem an und erbrachte in den 1980er Jahren große Anstrengungen zur Aufzucht des Bartgeiers – mit vollem Erfolg. Im Jahr 1986 konnte der Bartgeier im Nationalpark Hohe Tauern wieder ausgewildert werden. Die erste Freilandbrut wurde dann das erste Mal 1997 beobachtet. Mittlerweile leben in den Alpen rund 300 Bartgeier. Um eine dauerhafte Ansiedlung des Bartgeiers in den Alpen zu ermöglichen sind jedoch rund 500 Tiere notwendig, die durch Auswilderungsinitiativen erreicht werden soll. Experten halten es für durchaus möglich, dass sich der Bartgeier wieder fest im österreichisch-bayerischen Alpenraum ansiedeln lässt. Infolgedessen schlossen sich der Landesbund für Vogelschutz Bayern e.V. (LBV) als Leadpartner und alle fünf Tiroler Naturparke (Tiroler Lech, Karwendel, Kaunergrat, Ötztal und Zillertal) sowie das Land Tirol / Abt. Umweltschutz als Projektpartner zusammen, um diese Wiederansiedlungsbemühungen grenzüberschreitend zu bündeln.

Das Projektziel ist die Verbesserung der Biodiversität im Kooperationsraum, um somit den Verlust dieser stark gefährdeten und somit streng geschützten Vogelart zu stoppen bzw. deren Ausbreitung zu vergrößern. Langfristig soll sich im grenzübergreifenden Alpenraum eine Populationsgröße von mehr als 500 Tieren ansiedeln und brüten.

Eckdaten zum Interreg-Projekt „Evs52 Aufbau eines grenzüberschreitenden Bartgeiermonitorings Bayern – Tirol“

- Kurztitel: Bartgeier Monitoring Bayern – Tirol

- Lead: Landesbund für Vogelschutz Bayern e.V. (LBV)

- Projektpartner: Naturpark Tiroler Lech (PP2); Naturpark Karwendel (PP3); Naturpark Kaunergrat (PP4); Naturpark Ötztal (PP5); Naturpark Zillertal (PP6); Land Tirol / Abt- Umweltschutz (assoziierter Partner)

- Projektzeitraum: 01.01.2021 bis 30.06.2022

- Geplante Gesamtkosten: 25.000 €

- Genehmigte Förderung: 18.750 €

Sichtungen

Etwaige Sichtungen können entweder an bartgeier@tirol.gv.at oder auf der Website des Naturpark Ötztal eingemeldet werden. Die Meldung sollte nach Möglichkeit folgende Informationen enthalten:

- Datum und Uhrzeit der Beobachtung

- Dauer und Ort der Sichtung

- Flugrichtung des Bartgeiers

- Gefiederfärbung und mögliche Flügelmarkierungen

- Fotos oder Videos zur Bestätigung der Sichtung

Tipps zum Erkennen von Bartgeiern

Mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,90 Metern und einem keilförmigen Schwanz sind die Vögel am Himmel unverkennbar. In ihrer Jugend weisen Bartgeier ein einheitliches, vorwiegend dunkelgraues bis schwarzes Gefieder auf. Ab einem Alter von etwa fünf bis sechs Jahren erkennt man eine kontrastreiche weiß-orange Färbung des Brust- und Kopfgefieders.

„Vielfältiges Leben an unseren Gebirgsflüssen- Für ein respektvolles Miteinander von Mensch und Natur“

Das Interreg-Projekt AB 179 zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit wurde am 01.01.2018 gestartet und am 31.12.2020 abgeschlossen.

Die traumhaften Landschaften der letzten alpinen Wildflüsse wie Iller, Lech, Loisach, Ammer, Rißbach, Isar und Tiroler Ache sowie deren Nebenflüsse bieten grenzübergreifend vielen bedrohten Arten Lebensraum. Allerdings sind diese Regionen Ziel von zahlreichen Freizeittouristen. Es wird deutlich, dass auf engem Raum verschiedene Interessen aufeinander treffen.

Das Interreg-Projekt “Vielfältiges Leben an unseren Gebirgsflüssen” setzt sich genau mit dieser Thematik auseinander und will damit grenzüberschreitend die Voraussetzungen für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur schaffen. Projektpartner sind der Landesbund für Vogelschutz e.V. sowie der Naturpark Tiroler Lech, das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen und der Naturpark Karwendel.

Weitere und aktuelle Infos zum Stand des Projekts gibts hier.

Das Flussuferläuferprojekt

Bereits 1996 fand erstmals ein umfassendes Monitoring mit Unterstützung zahlreicher Studenten der Universität Innsbruck statt.

Der zierliche Schotterkönig braucht nicht nur alpine Wildflüsse wie den Rißbach oder die Isar, sondern v.a. auch Ruhe während seiner Brutzeit von April bis Juli – diese Ruhe wollen wir ihm im Naturpark Karwendel gewähren und deshalb werden die Brutgebiete am Rißbach abgezäunt um Störungen durch (Nutz-)tier und Mensch zu minimieren. So sichern wir gemeinsam das Überleben dieser faszinierenden Art!

Begleitend dazu wurden die Gäste und Einheimischen über die Lebensweise und Schutzwürdigkeit des Flussuferläufers informiert. Die Abzäunung der Brutreviere erfolgte dankenswerter Weise über viele Jahre durch Helmuth Berchtold (+), der sich liebevoll um „seine Vögel“ kümmerte. Inzwischen haben diese Aufgabe die Naturpark-Ranger übernommen.

Die Rote Liste Österreich stuft den Flussuferläufer als „stark gefährdet„ ein, in der Begründung heißt es: „Der dramatische Lebensraumverlust durch Flussregulierungen scheint weitgehend gestoppt, punktuell werden durch Renaturierung auch neue Brutplätze geschaffen. Derzeit besteht jedoch ein stark zunehmender negativer Einfluss im Gefolge der Inanspruchnahme naturnaher Fließstrecken durch verschiedene Formen der Freizeitnutzung, vor allem die starke Zunahme der Angelfischerei und weiters des Boots- und Badebetriebs; durch diese Störungsquellen wird vor allem der Fortpflanzungserfolg beeinträchtigt […]. Handlungsbedarf (!): Einführung zeitlich-räumlicher Nutzungsbeschränkungen für Angelfischerei und andere Freizeitnutzungen. Erhaltung naturnaher Fließstrecken. Flussrenaturierung. Monitoring.“ (2005, S.99)

In den Jahren 2009 und 2010 fand im Zusammenarbeit mit Birdlife und dem Landesbund für Vogelschutz eine Kartierung am Rißbach statt und die Maßnahmen zur Bewusstseinbildung wurden weiter umgesetzt. Im Sommer 2011 gelang unseren Naturpark-Rangern ein sensationeller Fund im Hinterautal. Erstmals wurde dort ein Brutvorkommen festgestellt.

Seit 2013 besteht ein Folgeprojekt finanziert aus nationalen Naturschutzmitteln und Geldern der Weggemeinschaft Hinterriß-Eng. Um den Bruterfolg stabil zu halten bzw. sogar zu erhöhen, werden jährlich folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Langfristige und regelmäßige Kontrollen des Brutvorkommens durch Naturpark-Ranger.

- Zum Schutz vor Betretung durch Weidevieh und Menschen: Einzäunung der besonders sensiblen Gebiete während der Brutzeit vom 15. März bis 10. August.

- Besucherlenkung und Bewusstseinsbildung durch Informationstafeln an den Zäunen, im Naturparkhaus und an den Zugängen zu den Karwendeltälern.

- Kooperation mit dem dortigen Fischereipächter Andreas Ganslmaier.

Das Flussuferläufer-Projekt wird gefördert vom Land Tirol und von der Wegegemeinschaft Hinterriß-Eng unterstützt.

Weitere Info’s zum Flussuferläufer gibts hier: Flussuferläufer

Nachhaltige Fischerei am Rissbach

Der Rissbach liegt in einem wunderbaren Naturpark. Die Natur soll so bleiben wie sie ist, unberührt und vollkommen. Warum also Fischbesatz?

Seit 1. Jänner 2022 legt der Pächter Andreas Ganslmaier großen Wert auf eine nachhaltige Bewirtschaftung. In Zusammenarbeit mit Andreas Haas von den Österreichischen Bundesforsten wird an einem möglichst natürlichen Fischbestand abseits von Besatz gearbeitet. Trotz fischereilicher Nutzung und Entnahme ist es das klar definierte Ziel, einen selbstreproduzierenden Stamm von Bachforellen und Saiblingen zu erhalten und die regionale Genetik der Fische zu schützen.

Mehr zur nachhaltigen Fischerei am Rißbach erfahren Sie hier!

Moorschutz

Spezialisierte Lebensräume im Nordosten des Karwendels

Im Naturpark Karwendel gibt es zahlreiche Moore. Viele davon wurden in den 1970er Jahren entwässert, um die Flächen landwirtschaftlich (v.a. für Beweidung) zu nutzen. Seit 2004 gibt es ein umfassendes Renaturierungsprogramm zur Wiederherstellung dieser wertvollen Lebensräume, welches intensiv wissenschaftlich begleitet wird.

Moore sind wichtige Lebensräume für Sonnentau & Co!

Die sogenannten „Methusaleme“ unter den Biotopen im Karwendel befinden sich hauptsächlich im Bereich Achenwald-Bächental. Hier konnten sich durch eine Kombination aus genügend Niederschlagsüberschuss und dem entsprechenden Bodenuntergrund nach der letzten Eiszeit (vor ca. 15.000 Jahren) insgesamt 14 Nieder- und Hochmoore bilden. Mit ihrer Größe von 1,2 km² sind sie mit den großen Moorlandschaften im bayerischen Voralpenland, wie dem Murnauer Moos bei Garmisch (32km²) kaum vergleichbar. Ungeachtet dessen bieten die Karwendelmoore „kleine aber feine“ Lebensräume, die seltenen Pflanzen wie dem fleischfressenden Sonnentau Heimat bieten.

Moorrenaturierungen

Gemeinsam mit den österreichischen Bundesforsten, der Abteilung Umweltschutz des Landes Tirol, dem WWF Österreich und der Universität Wien ist es gelungen, seit 2004 zahlreiche Moore zu renaturieren. Das bedeutet, dass Wasserstände erhöht, Verhandlungen mit Grundbesitzern bezüglich Weidefreistellung geführt und Langzeit-Beobachtungen etabliert wurden. Die bereits durchgeführten Maßnahmen zeigen inzwischen Wirkung, denn das Leben in den Mooren kehrt zurück. Somit kann ein kleiner aber wichtiger Puzzlestein im Karwendel zukünftig wieder seine Funktion erfüllen.

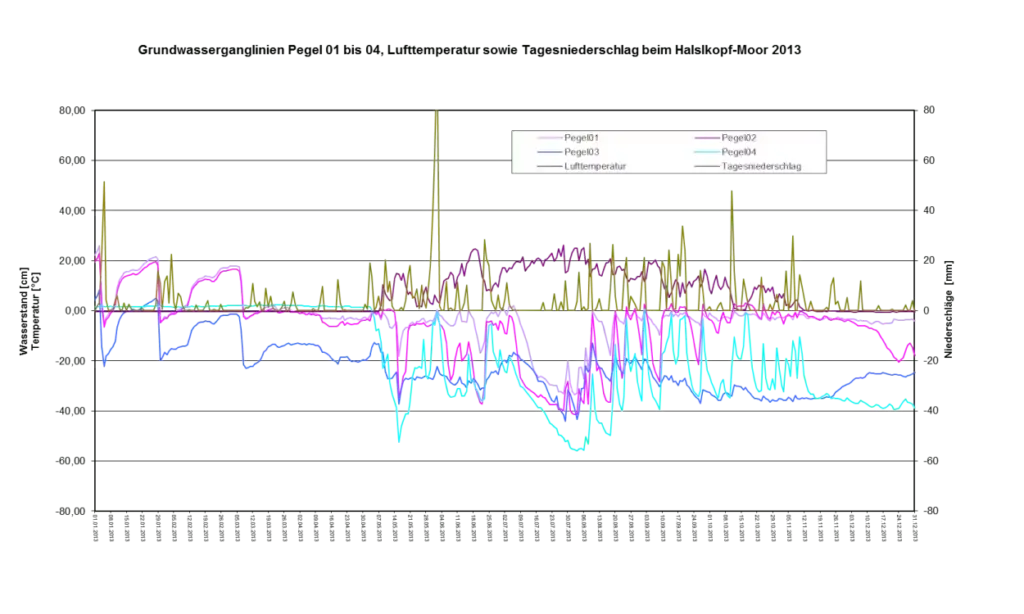

Moorforschung und Monitoring

Begleitende Naturschutzforschung ist ein zentrales Standbein des Projekts. Nur so ist es möglich, seriöse Aussagen über den Erfolg der Maßnahmen und die mittelfristige Entwicklung der Moore zu treffen, damit auch zukünftig die richtigen Managementmaßnahmen zu setzen. Unterschiedlichste Methoden werden bei den Forschungen angewandt: Vom Bodenradar über Divermessungen bis zu Vegetationsaufnahmen reicht die Palette. Ein zentraler Bestandteil über das letzte Jahrzehnt war das hydrologische Monitoring.

Begleitende Naturschutzforschung

2014 konnte durch die Finanzierung aus dem Tiroler Naturschutzfonds die begleitende Moorforschung um weitere fünf Jahre verlängert werden. Mit der Länge der Messreihe steigt auch der Wert der Daten. Es gibt nur wenige Region im gesamten Alpenraum, die sich über einen so langen Zeitraum mit Moorrenaturierung beschäftigen.

Der Endbericht (siehe Downloads) zum Forschungsprojekt „Hydrologisches Management ausgewählter Karwendel Moore 2008-2018„, welches von Dr. Günter Haselwanter durchgeführt wurde, liegt seit Feber 2019 vor und verdeutlicht die positive Bilanz der Moorrenaturierung im Naturpark Karwendel. Die Naturschutzforschung wird auch in den nächsten Jahren fortgesetzt.

Das hydrologische Monitoring wird nun jedes Jahr vom Naturraummanagement der ÖBf durchgeführt und alle 5 Jahre wird ein Bericht erstellt.

Der Naturpark Karwendel erstellt einen Managementplan für die Karwendelmoore, um diese auch für die nächsten Jahre zu schützen.

Downloads

Im Zuge des Moorprogramms entstanden zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten. Diese sind auf unserer Wissensdatenbank abrufbar. Eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Fakten findet sich hier:

Endbericht Hydrologisches Management ausgewählter Karwendelmoore 2008-2018

Quellenreichtum im Naturpark Karwendel

Quellen treten überall dort an die Oberfläche, wo der Wasserstand im Berg hoch genug und eine natürliche Abdichtung, z.B. eine Tonschicht, vorhanden ist. Die Quellen im Naturpark sind sowohl ökologisch als auch volkswirtschaftlich und landschaftsästhetisch von Bedeutung.

Sie sind ein wichtiges Element für aquatische Ökosysteme und bilden zusammen mit den Flüssen und angrenzenden Feuchtgebieten einen mosaikartigen Biotopkomplex. Viele Biotope sind von Quellen geprägt, wie etwa Waldversumpfungen, Sickerlacken an Talrändern und kalkreiche Riesel- und Quellfluren. Versumpfungen und Waldquellen mit periodischer Wasserschwankung sind weitere elementare Habitatrequisiten. In diesen Lebensräumen sind hochspezialisierte Organismen angesiedelt wie z.B. Algen, Quellmoose, Kalkquellmoorarten. Faunistisch bedeutsam sind vor allem der hohe Libellenreichtum, montane Waldvogelarten wie die Waldschnepfe sowie Amphibien. (Landmann 2013)

Auf der nebenstehenden Karte sind die Quellen im Naturpark dargestellt. Die größten Quellen befinden sich in der Mühlau und zwischen kleinem Ahornboden und Falkenreisen.

Fakten

- über 350 Quellen im Naturparkgebiet

- 30 davon zählen zu den Großquellen

- die größten und wichtigsten Quellhorizonte befinden sich auf der Südseite der Nordkette sowie im Inneren Karwendel

- bis zu 500 Liter pro Sekunde werden von einer Quelle gespeist

- 10% sind für die Trinkwassernutzung erschlossen

Alpenbockkäfer

Grenzübergreifender Artenschutz

Der wohl schönste und bekannteste Käfer der Alpen, wenn nicht Europas, ist der seltene und auch europaweit geschützte Alpenbock (Rosalia alpina). Seine nach hinten gebogenen Fühler erinnern an die Hörner eines Steinbocks. Dies brachte ihm seinen deutschen Namen ein. Er ist einer der größten Bockkäfer und mit stattlichen drei Zentimeter Körperlänge einer der größten heimischen Käfer überhaupt.

Wie bei so vielen Insekten (nicht nur den Eintagsfliegen) macht die Zeit der eindrucksvollen Imagines nur einen Bruchteil ihrer Lebenszeit aus. Nach wenigen Tagen bis Wochen sterben die adulten Tiere, diese Zeit gilt voll und ganz der Paarung und Eiablage. Aus dem Ei schlüpft eine Larve, die im Totholz abgestorbener Buchen- oder Bergahornstämme ihre Fraßgänge zieht. Hat sie kein Specht erwischt, ist es nach ganzen 3-4 Jahren (!) soweit. Die Larve verpuppt sich und der daraus entstehende Käfer zwängt sich dann durch das noch von der Larve zuvor angelegte Schlupfloch nach außen.

Karwendel-Alpenböcke auf Mission in Schweden

Gemeinsam mit dem Forschungs- und Lehrinstitut des Alpenzoo Innsbruck (FLI), den Tiroler Landesmuseen, den Österreichischen Bundesforsten, Schloss Tratzberg und dem Land Tirol entstand dieses Artenhilfsprojekt in Kooperation mit dem schwedischen Zoo Nordens Ark.

Eine Gruppe Alpenböcke aus dem Karwendel wurde im Juli 2019 Teil einer bedeutenden Mission für ihre Art: gut verpackt und mit logistischer Unterstützung der Firma Fluckinger Transporte kamen die lebendigen Tiere gesund in Schweden an, wo sie im Rahmen des Forschungsprojekts vermehrt werden.

Ziel des Projekts:

Nach der erfolgreichen Vermehrung in Schweden, sollen die Alpenböcke an geeigneten Standorten bei uns in Tirol/Karwendel wieder ausgesetzt werden, um so den Bestand zu stützen. Es wird damit aber auch Bewusstsein geschaffen, wie wichtig totholzreiche Wälder sind – nicht nur für Specht & Co, sondern auch für die Insektenwelt.

Update:

Leider hat die Vermehrung in Schweden auf Grund der dünnwandigen Eier der Alpenbockkäfer nicht funktioniert. Es wurde im Jahr 2024 eine Zuchtvoliere im Alpenzoo Innsbruck eingerichtet und mit Buchenholz vom Schloss Tratzberg befüllt. Im Sommer 2025 sollen dann die geschlüpften Käfer im Schutzgebiet ausgesetzt werden.

Renaturierung Walderalmteiche

Natur pflegen, Lebensräume verbessern, Erholungsräume verschönern

Die Teiche an der Walderalm waren einst ein begehrtes Fotomotiv, jedoch gehörte dies für lange Zeit der Vergangenheit an. Durch ein Renaturierungsprojekt konnten wir der Walderalm ihre See(le)n zurückgeben!

Viele Jahre lang kam es aufgrund mehrerer Ursachen zu einem verstärkten Nährstoffeintrag in und um die Teiche der Walderalm. Dadurch wucherten die einstigen Juwelen völlig zu, was sie nicht nur in unseren Augen wenig anziehend machte: Als Lebensraum für Tiere und Pflanzen waren sie so fast verloren. Durch die Initiative des Vereins „Wax und Wiach“ in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Karwendel konnte ein Renaturierungsprojekt gestartet werden.

Nach der naturschutzrechtlichen Genehmigung folgte im Oktober 2011 die Sanierung des ersten Teiches, ein Jahr versetzt wurde im Oktober 2012 der zweite Teich renaturiert. Bis sich die Teiche in einem guten und optisch ansehnlichen Zustand präsentierten, sind dann aber doch einige Jahre vergangen. Hier finden Sie einen Rückblick zu den bisher getätigten Maßnahmen.

Broschüre „Die Walderalmteiche kehren zurück“

Die Zeit vor der Renaturierung:

Kein schöner Anblick:

Durch den nahtlosen Übergang von Weide und Teich wurden die Gewässer stark überdüngt.

Wenn es viele Nährstoffe gibt, dann wuchern meistens einige wenige wachstumsstarke Pflanzenarten den ganzen Standort zu, sodass andere Pflanzen (und Tiere) kaum mehr eine Chance zum Leben finden. Die Teiche der Walderalm sind so unter einem Teppich aus Algen und Wasserlinsen erstickt.

Hier spiegelt sich nichts mehr:

Die beiden einst glasklar blauen Teiche haben sich in eine grüne „Suppe“ verwandelt.

Ein schweres Leben für den Bergmolch:

Im Zuge der „Eutrophierung“, also der Überdüngung, sind auch viele Tier- und Pflanzenarten verschwunden, die Feuchtlebensräume eigentlich lieben, wie beispielsweise Amphibien und Libellen.

Herbst 2011: Der Walderalm ihre See(le)n zurückgeben

Gemeinsam mit dem Verein „Wax und Wiach“ hat der Naturpark Karwendel die Ausbaggerung des ersten Teiches übernommen.

Am letzten Oktoberwochenende 2011, nachdem die naturschutzrechtliche Genehmigung erteilt wurde, wurden die Arbeiten von den Grundbesitzern, den Mitgliedern des Vereins „Wax und Wiach“ und einem exzellenten Baggerfahrer, in Angriff genommen. Schon wenige Tage später lässt sich der Erfolg dieser Aktion erahnen.

Voll im Einsatz:

Die ausgebaggerten Erdhaufen wurden oberhalb an der Wiese angesetzt, wo sie inzwischen wieder vollständig mit Gras überwachsen sind. Der zweite Teich folgt ein Jahr versetzt, damit die überlebenden Tiere und Pflanzen den neuen ersten Teich in Ruhe annehmen können. So können sie dann ab Herbst 2012 in den zweiten Teich übersiedeln.

Was nach einer rigorosen Baugrube aussehen mag wird bald der neue Teich sein.

Nicht umsonst geschahen die Bauarbeiten im Herbst – so kann sich die ausgehobene Grube im Laufe des Winters wieder mit Wasser füllen und gleich im Frühling von Pflanzen und Tieren besiedelt werden.

Frühling 2012: Weidefreistellung mit traditionellem Holzzaun

Im Frühling 2012 macht der Teich schon einen ganz anderen Eindruck und begeistert wieder die zahlreichen Besucher.

Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich die Algen und Wasserlinsen durch die regelmäßigen Pflegemaßnahmen in den kommenden Jahren dauerhaft bändigen lassen und wieder ein attraktiver Lebensraum entstehen kann. Das Team Karwendel befreit den Teich nun regelmäßig mit Keschern von Algen und Wasserlinsen, ausserdem soll die Weidefreistellung weiteren Nährstoffeintrag verhindern.

Der Bergmolch kehrt zurück!

Im endlich wieder klaren Wasser tummelten sich zur Paarungszeit schon über 250 Bergmolche! Aber auch Wasserinsekten und einige seltene Klein- und Großlibellen wie der Plattbauch kehrten über den Sommer zurück. Der Teich befindet sich auf dem besten Weg, wieder zu einem landschaftlichen und biologischen Kleinod zu werden!

Die Weidefreistellung wurde durch einen traditionellen Weidezaun aus Lärchenholz umgesetzt.

Der Zaun wurde aus Lärchen- und Fichtenholz in traditioneller Weise errichtet. Die Bohlen sind nicht fest mit den Pfählen verbunden und können im Winter leicht abgebaut werden, um keinen Schaden durch den hohen Schneedruck zu riskieren. Mit der Zeit wird sich das Holz dunkel färben und mehr mit der Landschaft verschwimmen.So passt sich auch der Zaun in die Landschaft ein, ebenso wie der kleine Steg, den wir gebaut haben, damit die Besucher der Walderalm gefahrlos in den Teich blicken können – vielleicht entdecken sie ja einen Bergmolch?

Herbst 2012: Der zweite Teich wird ausgebaggert

Wie im Jahr zuvor haben die Grundbesitzer, der Verein „Wax und Wiach“ und der Naturpark Karwendel in einem landschaftsgestaltenden Kraftakt den Teich ausgehoben.

Unzählige Male fuhr der Traktor den Schlamm weg:

Die überdüngte Masse wurde an bestimmten naturschutzrechtlich genehmigten Flächen abgeladen, wo sie schon bald wieder zu normaler Erde werden sollen.

Bei den Baggerarbeiten wurde ein großer Stein aus dem Teich herausgeholt. Der sprichwörtliche „Stöpsel“ war gezogen und somit war der Teich undicht. Dieser Umstand sollte uns noch bis ins Jahr 2020 begleiten und beschäftigen.

2013: Nachbesserungsarbeiten und Artenmonitoring

Im Frühling fanden am östlichen Teich unter anderem mit dem Einbringen von Lehm noch Nachbesserungsarbeiten statt., damit dieser das Wasser besser hält.

Die üblichen Pflegemaßnahmen wie die Mahd und das Aufstellen des Weidezauns wurde vom Verein Wax & Wiach und den Bauern der Walderalm erledigt.

Um die naturkundliche Entwicklung der Teiche besser nachvollziehen zu können, wurde die Besiedelung der Teiche durch wassergebundene Tier- und Pflanzenarten vom Naturpark Karwendel dokumentiert.

2016 – 2020: Sorgenkind östlicher Teich

Die Enbringung von Lehm in den östlichen Teich hatte 2013 nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Trotz der dicken Lehmschicht konnte das Wasser nicht gehalten werden. 2016 wurde daher eine Naturkautschukfolie eingelegt, um den Teich endlich dicht zu bekommen. 2017 dann die überraschende Entdeckung: ein Loch in der neuen Folie. Nach einer erneuten Einbringung von Lehm und Schotter schien der Teich das Wasser zu halten.

Das Ergebnis war aber immer noch nicht zufriedenstellend, denn bei Niedrigwasser schaute immer wieder die Folie zwischen Wasseroberfläche und Hangvegetation heraus. 2019 wurde schließlich der Böschungsbereich durch die Aufschüttung von Kies ein wenig abgeflacht, wodurch sich Bodenmaterial auf der Folie halten konnte, ohne ständig abzurutschen.

Schlussendlich konnten wir die Revitalisierung des östlichen Teichs im Jahr 2020, nach sieben Jahren Arbeit, abschließen.

2021 und darüber hinaus

Die Revitalisierung der Walderalmteiche kann offiziell abgeschlossen werden, wohl wissend, dass einige Arbeiten wie Mähen und Zaunaufstellen jährlich anfallen, damit die Teiche in ihrer Pracht erhalten bleiben

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Freiwilligenplattform Team Karwendel haben viele Arbeitsstunden in die Revitalisierung der Walderalmteiche investiert. Auch weiterhin werden sie jährlich auf der Walderalm im Einsatz sein, um die überflüssigen Nährstoffe in Form von Wasserlinsen und Algen aus den Teichen zu entfernen.

Almpflege

Almen im Naturpark Karwendel

Im Naturpark Karwendel befinden sich insgesamt 101 bewirtschaftete Almen. Almen zeichnen sich durch das Vorkommen besonderer Pflanzen- und Tierarten, ihrer Vielfalt an Lebensräumen und durch ihren landschaftlichen Reiz aus. Die Jahrhunderte alte Almwirtschaft sorgt für ein Mosaik an unterschiedlichen Lebensräumen und Standorten, welche auch in Zukunft durch die naturverträgliche Bewirtschaftung der Almen aufrechterhalten werden soll.

Unsere Almen im Naturpark Karwendel

Naturschutzplan Alm

In Partnerschaft mit den Almbauern werden nachhaltige Maßnahmen erarbeitet, die das vielfältige Mosaik an Lebensräumen und Standorten auf Almen erhalten und entwickeln, sodass naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume in Stand gehalten werden. Gemeinsam werden geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Funktion der Alm festgelegt und ihre Umsetzung geplant. Dabei sollen die geplanten Maßnahmen der Bewirtschaftung nicht entgegenstehen, sondern in das wirtschaftliche Gefüge der Alm eingepasst werden. Hierbei kommt eine breite Palette unterschiedlicher Maßnahmen zur Anwendung, beispielsweise das Schwenden von Weideflächen, aber auch Renaturierung oder Nutzungsverzicht auf sensiblen Biotopen (z. B. Moore, trittempfindliche Magerrasen).

Folgende Almen waren von 2018 – 2021 in den Naturschutzplan Alm eingebunden:

- Arzler Alm

- Falkenmoos Alm

- Hölzelstalalm

- Ladiz Alm

- Laliderer Alm

- Thaurer Alm

- Walder Alm

Folgende Almen sind in der Förderperiode 2023-2025 in den Naturschutzplan Alm eingebunden:

- Arzler Alm

- Falkenmoos Alm

- Hölzelstalalm

- Ladiz Alm

- Laliderer Alm

- Thaurer Alm

- Walder Alm

- Möslalm

- Achselkopf-Alm

- Plumsjochalm

- Anger-Hochalm

- Martinsbergalm

- Weissenbachalm

- Kastenalm

ÖPUL – Optionaler Zuschlag für Naturschutz auf der Alm

Im ÖPUL – Naturschutzprogramm werden ökologisch wertvolle Flächen und Kleinstrukturen gefördert, die durch die landwirschaftliche Bewirtschaftung erhalten und gepflegt werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das Land Tirol setzt sich in der neuen Förderperiode verstärkt für den Erhalt der Biodiversität auf Almen ein. Zu diesem Zweick wird im neuen ÖPUL Programm der optionale Zuschlag „Naturschutz auf der Alm“ angeboten. Die Förderung hat das Ziel, die Biodiversität zu erhalten und zu erhöhen, Lebensräume zu schützen und zu vernetzen und das Bewusstsein der Almbewirtschafter*innen zu schärfen. Mit der Prämie soll die traditionelle extensive Bewirtschaftung erhalten und damit ein Beitrag zum Arten- und Klimaschutz geleistet werden.

Factsheet Naturschutz auf der Alm

Die Anmeldung zur Begutachtung Ihrer Alm erfolgt über das Online-Formular

Folgende Almen sind in der aktuellen Förderperiode eingebunden:

- Arzler Alm

- Hölzelstalalm

- Laliderer Alm

- Thaurer Alm

- Möslalm

- Anger-Hochalm

- Kastenalm

- Mantschnalm

Förderung von traditionellen Kulturlandschaftselementen

In Tirol gibt es innerhalb der Schutzgebiete eigene Förderungen für traditionelle Kulturlandschaftselemente wie Schindeldächer oder spezielle Zäune. Diese Förderungen werden im Naturpark Karwendel sehr gut angenommen. Von 2008 bis Dezember 2024 wurden im Schutzgebiet insgesamt 5.402 m² Wand- und Dachschindeln verlegt.

Weitere Infos unter Naturschutz-Förderungen.

Weitere Informationen

Förderungen beim Land Tirol

Gemeinsam für die Natur entlang des Karwendelmarsch

Der Karwendelmarsch setzt in Sachen Nachhaltigkeit ein starkes Zeichen: Seit 2023 werden Pro Teilnehmenden drei Euro in das ambitionierte Projekt „Spuren der Artenvielfalt“ investiert, das darauf abzielt, die einzigartige Natur und die Artenvielfalt im Naturpark Karwendel zu erhalten und zu erweitern. Diese wegweisende Initiative wird entlang der gesamten Strecke des Karwendelmarsches gefördert, wodurch Sportbegeisterte nicht nur an ihre Grenzen gehen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Natur leisten können.

Weitere Informationen zum Projekt „Spuren der Artenvielfalt“

Der Große Ahornboden

Famose Kulturlandschaft mit uralten Ahornbäumen

Beliebtes Photomotiv und Ausflugsziel, wichtiger Lebensraum für Höhlenbrüter wie Spechte und Fledermäuse – der Große Ahornboden im hinteren Rißtal gehört in vielerlei Hinsicht zu den Superlativen im Karwendel. Gemeinsam mit dem Landesforstdienst, den Österreichischen Bundesforsten und den Engbauern setzt der Naturpark Karwendel aktive Maßnahmen zum Erhalt dieser Kulturlandschaft. Neben den Nachpflanzungen werden die Zäune der jungen Bergahorne jährlich repariert.

Managementplan Großer Ahornboden

Da verschiedene Pflanzversuche mit nicht autochthonem (= vor Ort gewachsen) Pflanzenmaterial in den 1950er und 60er Jahren wenig Erfolg zeigten, wurden Berg-Ahorn Keimlinge in Zusammenarbeit mit den Forstgarten Häring vom Ahornboden zur Aufzucht gewonnen. Von 2004 bis 2011 wurden auf Basis eines sog. „Managementplans“ jedes Jahr im Herbst 14 Ahornbäume gepflanzt und zum Schutz eingezäunt. Die Zäune werden jedes Jahr nach dem Winter kontrolliert und repariert. Derzeit finden keine Pflanzungen statt.

Ob die Nachpflanzungen erfolgreich sein werden, kann erst in vielen Jahren seriös beantwortet werden, denn es ist ein langer Weg vom Ahornsamen bis zum imposanten Ahornbaum. Die bisherigen Jungpflanzen sind aber großteils gut angewachsen.

Bergahorn Patenschaft

Seit Herbst 2010 gibt es die Möglichkeit, eine exklusive Patenschaft für einen Bergahorn zu übernehmen. Details dazu sowie aktuelle Antragsformulare finden Sie hier.

Wichtige Info: Derzeit sind keine freien Ahornbäume vorhanden!

Naturexkursion

Sie haben Interesse an einer Exkursion zum Ahornboden?

Hier finden sie weitere Informationen dazu.

Wir empfehlen ihnen auch den Besuch des Naturparkhauses in Hinterriß und des Themenwegs zwischen Alpengasthof Eng und den Engalmen.

Mehr Informationen zum Großen Ahornboden generell gibts hier.

Speziell zum Charakterbaum, dem Bergahorn, finden Sie hier weitere Details.

Buchtipp:

Die spannende Landschaftsgeschichte und Aspekte des Naturschutzes erzählt seit Neuestem das Buch „Großer Ahornboden. Eine Landschaft erzählt Ihre Geschichte„, erschienen 2019 (2. Auflage) im Berenkamp Verlag. Neben teils bisher unveröffentlichtem Bildmaterial gibt es hier auch Einblicke in die Geologie, Botanik und die frühen Anfänge von Almwirtschaft und Alpintourismus. Das Buch können Sie im Naturparkhaus Hinterriß erwerben.

Team Karwendel

Naturschutzaktivitäten live erleben

Einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz leisten schon seit mehr als 10 Jahren zahlreiche Freiwillige im Rahmen unserer Team Karwendel Aktionen. Das Team Karwendel ist unsere hauseigene Freiwilligenplattform, die im Naturpark Karwendel jedes Jahr mehrere Aktionen umsetzt und so einen aktiven Beitrag zum Naturschutz leistet. Wir unterstützen die Bäuerinnen und Bauern zum Beispiel bei der Almpflege, organisieren Müllsammelaktionen oder betreiben Biotoppflege.

Broschüre „Almenreich“ für Freiwillige

Broschüre „Almenreich grenzenlos“

Aktuelle Team Karwendel Projekte

-

Datum: 12./13. September 2026 (leider ausgebucht)

Almpflege auf der lieblichen Flachalm im Bächental!

-

Datum: 15./16. August 2026 (leider ausgebucht)

Mit dem Heurechen im Einsatz für die Artenvielfalt des Issangers!

-

Datum: 01./02. August 2026 (leider ausgebucht)

Almpflege vor der atemberaubenden Kulisse der legendären Lalidererwände.

-

Datum: 25. Juli 2026 (leider ausgebucht)

Wir befreien die Walderalmteiche von Wasserlinsen und Algen!

-

Datum: 04./05. Juli 2026 (leider ausgebucht)

Almpflegewochenende rund um die Neue Magdeburgerhütte.

-

Datum: 14. – 20. Juni 2026 (leider ausgebucht)

Almpflege im Rahmen eines Bergwaldprojektes!

-

Datum: 16./17. Mai 2026 (leider ausgebucht)

An diesem Wochenende hämmern wir was das Zeug hält!

-

Datum: 26. April 2026

Auf gehts in die Karwendeltäler zum Müllsammeln!

-

Datum: 25. April 2026

Traditionelle Almpflegeaktion mit Aussicht auf die Stadt Innsbruck.