Aktuelle Forschung

Der Naturpark Karwendel sieht sich als Partner der Forschung und wir haben daher großes Interesse, wenn aktuelle Forschungsprojekte, insbesondere in den Bereichen Biologie, Ökologie, Ärchaologie, Geologe etc., bei uns umgesetzt werden. Wir stehen unseren Partnern mit regionalen Wissen, Unterstützung bei der Logistik und bei der Darstellung für die interessierte Öffentlichkeit zur Seite. Anbei findet sich eine Auswahl aktueller Forschungsvorhaben und eine Vorstellung der Forscher*innen.

Forschungskatalog Naturpark Karwendel

Neben „Naturschutz“, „Erholung & Tourismus“, „Umweltbildung“ sowie „Regionalentwicklung“ ist die Säule „Wissen & Forschung“ stark in der Arbeit des Naturparks Karwendel verankert.

Der Naturpark Karwendel sieht sich als regionaler Partner, der wissenschaftliche Institutionen mit seinem regionalen Wissen und bei der Logistik unterstützt. Zudem sind Forschung und Wissensaufbau für den Naturpark Basis einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Schutzgebietes und der Region und zentral für die anderen Schwerpunkte der Naturparkarbeit.

Was können Studierende vom Naturpark Karwendel erwarten?

- Unterstützung bei der Themenfindung und -schärfung

- Unterstützung bei organisatorischen Fragen im Vorfeld und während der Geländearbeit

- Unterstützung (letter of interest) bei Forschungsfonds, insbesondere beim Forschungsfonds des VNÖs (Verband der Naturparke Österreichs)

- Unterstützung bei naturschutzfachlichen Fragen

Was kann der Naturpark für Studierende nicht leisten?

- Offizielle universitäre Betreuung

- Unterstützung bei methodischen, statistischen Fragen

- Finanzielle Unterstützung aus der sich in irgendeiner Weise ein Dienst-Verhältnis ableiten lässt.

Was wünscht sich der Naturpark von den Studierenden?

- Regelmäßiger, proaktiver Austausch in allen Phasen der wissenschaftlichen Arbeit

- Zustimmung zur Veröffentlichung der Arbeit und zur Vorstellung der Studierenden inkl. Bildern auf unserer Homepage

- Unaufgeforderte Übermittlung der abgeschlossenen Arbeit als pdf und in gedruckter Form (2 Exemplare für die Naturpark-Bibliothek und Naturparkhaus)

- Übermittlung von Bildern, Diagrammen etc., die unter Einhaltung sämtlicher Quellenangaben vom Naturpark kostenlos im Rahmen seines gemeinnützigen Auftrags verwendet werden können.

Wir freuen uns auf eure Anfragen!

Weitere Informationen und eine ständig weiterwachsende Themensammlung findest du im Forschungskatalog:

Nicola Funcke im Interview:

Bachelorarbeit: Naturschutzfachliche / Floristische Bewertung des Gramai Hochlegers im Naturpark Karwendel

Nicola Funcke erforscht im Zuge ihrer Bachelorarbeit die Vegetation am Gramai Hochleger, eine Almweide mit hoher Pflanzendiversität, im Naturpark Karwendel.

Wie bist du zu deinem Thema gekommen?

Als große Alpenliebhaberin möchte ich das im brandenburgischen Tiefland Gelernte in den Alpen anwenden, um auch hier Praxiserfahrung zu sammeln. Im Studium habe ich ein besonderes Interesse an Vegetation und Mooren entwickelt. Daher habe ich Schutzgebiete in den Alpen angefragt, ob sie in einem der Bereiche Forschungsbedarf haben. Marina Hausberger und Hermann Sonntag haben mir dann das Thema vorgeschlagen.

Wie sieht deine Arbeit im Gelände konkret aus?

Ich werde Anfang Juni 2025 eine Biotopkartierung am Gramai Hochleger durchführen. Anschließend werden sechs Hotspots der Artenvielfalt und drei sogenannte „Badspots“, also z.B. durch Verbuschung gefährdete Bereiche, ausgewählt. Hier wird jeweils eine Vegetationsaufnahme durchgeführt. Das heißt der Bestand wird in Schichten eingeteilt, Arten bestimmt sowie die Deckung und die Artmächtigkeit geschätzt.

Warum ist dieser Standort ideal für deine Forschungsarbeit?

Der Gramai Hochleger hat nach Aussagen des Naturparks eine gut ausgeprägte Artenvielfalt. Allerdings gab es noch keine wissenschaftlichen Kartierungen. Die Aufnahmen können für die weitere Zusammenarbeit zwischen Bewirtschafter und Naturpark hilfreich sein.

Welche Ziele verfolgt dein Forschungsprojekt?

Almen können bei richtiger Bewirtschaftung ein Hotspot der Artenvielfalt sein. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Teil der Tradition der Region und Arbeitsplatz der Landwirt*innen. In der Vergangenheit haben diverse Faktoren dazu geführt, dass Almen entweder zu intensiv oder zu extensiv bewirtschaftet bzw. aufgegeben wurden. Beides wirkt sich negativ auf die Artenvielfalt aus. Im Falle der zu extensiven Bewirtschaftung, also der zu niedrigen Bestoßungsintensität, besteht die Gefahr, dass sich Latschen oder andere Gehölze in die Fläche ausbreiten. Daher ist neben der floristischen Bestandsaufnahme und Bewertung ein weiteres Ziel, die Verbuschung innerhalb der letzten 25 Jahre zu analysieren.

Auch im Naturpark Karwendel spielt die Almwirtschaft eine wichtige Rolle. Die 101 Almen nehmen mit ihren 10.000 ha Futterfläche fast 1/7 der Naturkparkfläche ein. Der Naturpark hat sich die Förderung der Artenvielfalt und des Landschaftsbilds auf

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Karwendel?

Der Naturpark ist mein Praxispartner und damit Ansprechpartner für lokale Fragen und Kontakte.

Was sind deine beruflichen Pläne, die du gerne nach Abschluss deiner Arbeit anpeilen würdest?

Erstmal möchte ich keinen Master machen, sondern in das Berufsleben einsteigen. Wenn möglich würde ich gerne Schutzgebietsbetreuerin bzw. Rangerin werden

Weiterhin viel Erfolg und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit!

Felician Nöth im Interview:

Masterarbeit: Kartierung und Vegetationsanalyse des Kleinen Ahornbodens im Naturpark Karwendel

Felician Nöth dokumentiert im Zuge seiner Masterarbeit an der Universität Innsbruck den Bestand der Berg-Ahorne am Kleinen Ahornboden und untersucht den Einfluss der Almbewirtschaftung auf die dort vorkommende Vegetation.

Wie bist du zu deinem Thema gekommen?

In der Universität wird vieles sehr theoretisch behandelt. Daher interessierte ich mich für ein Masterarbeitsthema, welches möglichst praxisnah ist und dessen Ergebnisse als Grundlage für konkrete Maßnahmen dienen können. Aus diesem Grund habe ich den Naturpark kontaktiert, um nach einem geeigneten Thema zu fragen.

Bereits seit meiner Kindheit beschäftige ich mich intensiv mit Themen rund um den Wald und habe in den letzten Jahren Erfahrungen im Bergwaldprojekt gesammelt.

So hat es sich gut getroffen, dass Hermann Sonntag mir das Thema zur Erhebung der Bergahornpopulation und Vegetationsanalyse am kleinen Ahornboden angeboten hat.

Wie sieht deine Arbeit im Gelände konkret aus?

Der Kleine Ahornboden liegt ziemlich isoliert im Karwendel. In der Regel reise ich immer mit den „Öffis“ und dem Rad von Innsbruck aus an. Das bedeutet, es braucht Zeit, bis man das hintere Johannistal, in dem der kleine Ahornboden liegt, erreicht.

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste aus der Bestandsaufnahme der Berghornbäume am kleinen Ahornboden. Dabei werden alle Bergahornbäume vermessen, kategorisiert und anschließend in ein geografisches Informationssystem übertragen.

Im zweiten Teil überprüfe ich die vorkommende Vegetation am kleinen Ahornboden, ich bestimme alle Pflanzenarten, die dort vorkommen und dokumentiere ihre Häufigkeit.

Warum ist dieser Standort ideal für deine Forschungsarbeit?

Bisher wurden die Bergahornbäume und die Vegetation dort oben noch nicht vollumfänglich erfasst. Um etwas zu schützen, ist es zuerst immer notwendig, es zu kennen.

Bei der Vegetationserhebung ist der Standort besonders interessant, weil es dort oben eine eingezäunte Fläche aus dem Schutzprogramm für Bergahorne gibt. Diese wird also weder beweidet noch vom Wild verbissen. Hier bin ich besonders auf die Ergebnisse gespannt.

Welche Ziele verfolgt dein Forschungsprojekt?

Die Bergahornpopulation in ihrer Gesamtheit zu dokumentieren und Muster wie Altersstruktur und Gesundheitszustand herauszuarbeiten.

Weiters herauszufinden, welche Vegetation für den kleinen Ahornboden typisch ist und wie sich die Almbewirtschaftung bzw. eine nicht Bewirtschaftung auf die Vegetation und die Bergahornpopulation auswirkt.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Karwendel?

Wir stehen im stätigen Austausch und ich erhalte Unterstützung von Experten des Naturparks und des Forstes.

Was sind deine beruflichen Pläne, die du gerne nach Abschluss deiner Arbeit anpeilen würdest?

Der Drang unserer Gesellschaft, Zeit in der Natur zu verbringen ist größer denn je. Räume, wo Natur „Natur“ sein darf, werden dabei immer weniger. Die Auswirkungen von Artensterben und Klimawandel werden immer sichtbarer.

Ich würde gerne einen Beruf ausüben, wo ich der Natur etwas zurückgeben kann wie im Bereich des Naturschutzes, Umweltbildung oder der regenerativen Landwirtschaft.

Weiterhin viel Erfolg und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit!

Simon Eisele im Interview:

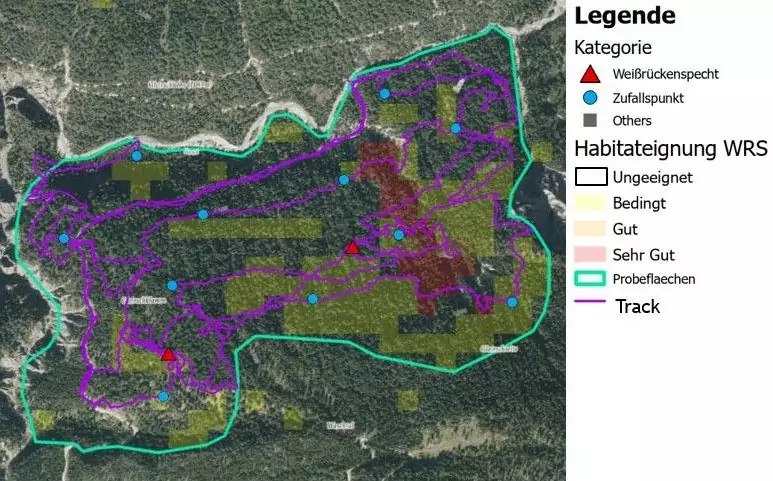

Masterarbeit – Der Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos) im Naturpark Karwendel – Modellierung der Habitateignung anhand eines Expertenmodells

Simon Eisele erforscht im Zuge seiner Masterarbeit am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck die Lebensraumeignung für den planungsrelevanten Weißrückenspecht.

Wie bist du zu deinem Thema gekommen?

Über ein Wahlmodul im Ökologie Master, bei dem eine Habitatmodellierung für Schneehühner durchgeführt wurde. Daraufhin wollte ich ein Modell für eine andere planungsrelevante Art mit aktuellen Daten erstellen, das praktischen Nutzen hat und interdisziplinären Austausch erfordert. Der Weißrückenspecht wurde ausgewählt, weil er als Zielart für den Naturpark fungiert und daher viele weitere Arten profitieren, wenn eine stabile Population vorhanden ist.

Wie sieht deine Arbeit im Gelände konkret aus?

In den frühen Morgenstunden gehe Ich 5 Probeflächen je 3 Mal in Schleifen ab, um das Modell zu evaluieren. Im Abstand von 300m wird eine Klangattrappe abgespielt, um die Art nachzuweisen. Es werden zudem Daten zur Baumartenzusammensetzung, zum Waldalter, zum Überschirmungsgrad, zur Totholzmenge und syntop vorkommende Vogelarten erhoben.

Warum sind diese Standorte ideal für deine Forschungsarbeit?

Der Naturpark Karwendel befindet sich an der westlichen Verbreitungsgrenze der Art und hat viele alte, totholzreiche Laubmischwälder vorzuweisen, die optimalen Lebensraum für Spechte bieten. Somit eignet sich der Naturpark perfekt als Modellareal, um zu erproben, welche Faktoren für eine optimale Habitateignung relevant und wo diese Bereiche vorzufinden sind.

Welche Ziele verfolgt dein Forschungsprojekt?

Die Arbeit dient dazu, Managementpläne auf lokaler Ebene zu detaillieren und Flächen mit Entwicklungspotenzial hervorzuheben. Somit kann der Fortbestand einer stabilen Spechtpopulation gewährleistet und zudem wertvoller Lebensraum erhalten und neu geschaffen werden.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Karwendel?

Die Arbeit erfolgt sowohl in der Konzeption als auch bei der Auswertung in enger Absprache mit dem Naturpark. Vor allem Hermann Sonntag ist ein wichtiger Ansprchpartner, der mich mit seiner lokalen Expertise von der Vermittlung von Kontakten bis hin zur Geländearbeit begleitet hat.

Was sind deine beruflichen Pläne, die du gerne nach Abschluss deiner Arbeit anpeilen würdest?

Von Juli bis Oktober 2023 bin ich als Praktikant im Naturpark Karwendel tätig. Danach will ich im praktischen Naturschutz arbeiten und mich für den Erhalt der Biodiversität einsetzen – Wo genau ist noch offen. Ich kann mir sowohl vegetationskundliche als auch ornithologische Projektarbeit vorstellen.

Weiterhin viel Erfolg und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit!

Magdalena Haidegger im Interview:

Lifeplan

A Planetary Inventory of Life

Neben ihrem Studium an der Universität Innsbruck, ist Magdalena Haidegger im Naturpark Karwendel tätig. Sie unterstützt das Team vor allem im Bereich Naturschutz. Unter anderem befindet sich in ihrem Tätigkeitsfeld das Forschungsprojekt LifePlan der Universität Helsinki. Hierbei handelt es sich um ein weltweites Biodiversitäts-Monitoring Projekt .

Wie bist du zu deinem Thema gekommen?

Die University of Helsinki arbeitet in diesem weltweiten Biodiverstitäts-Monitoring Projekt mit dem Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen hier in Hall zusammen. Das Monitoring findet 6 Jahre lang statt und wechselt jedes Jahr zwischen urbanem und natürlichem Standort. Dafür wurde der Naturpark Karwendel als Projektpartner ins Spiel geholt. Und als Mitarbeiterin des Naturparks darf ich mich um dieses Projekt kümmern.

Wie sieht deine Arbeit im Gelände konkret aus?

Oberhalb des Ortes Zirl haben wir einen sogenannten „Plot“, also ein definierter Bereich, der dieses Jahr der natürliche Standort ist. Dieser wird mittels Wildkameras, Tongeräten, einer Insektenfalle, einem Cyclone-Sampler (Luft) und Bodenproben analysiert. Wöchentlich starte ich also zwei Mal ins Gelände, um diese Bild- und Tongeräte, die Insektenfalle und den Luftfilter zu entleeren und archiviere diese dann, damit sie später von der Universität in Helsinki analysiert werden können.

Warum ist dieser Standort ideal für deine Forschungsarbeit?

Der Standort im Zirler Wald ist in diesem Sinne ideal, da er sich in der vorgeschriebenen Nähe des urbanen Standortes des Vorjahres befindet, aber trotzdem als sehr naturnah gilt und somit viele verschiedene Tiere aufgenommen werden können, die typisch für einen natürlichen Wald sind.

Welche Ziele verfolgt dein Forschungsprojekt?

Mit Lifeplan wollen wir den aktuellen Zustand der biologischen Vielfalt auf der ganzen Welt ermitteln und unsere Erkenntnisse nutzen, um genaue Vorhersagen über ihren zukünftigen Zustand unter zukünftigen Szenarien zu treffen. Mit Lifeplan charakterisieren wir also die biologische Vielfalt mittels dieses weltweiten Stichprobenprogrammes. Gemeinsam werden wir dadurch den bisher ehrgeizigsten, weltweiten und systematisch gesammelten Datensatz über ein breites Spektrum von taxonomischen Gruppen erstellen können.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Karwendel?

Der Naturpark ist in diesem Fall Projektpartner der Tiroler Landesmuseen und unterstützt bei der Arbeit auf seinem Gebiet. Als Angestellte des Naturparks läuft, neben der Arbeit im Feld, somit auch die Projektkoordination durch mich.

Was sind deine beruflichen Pläne, die du gerne nach Abschluss deiner Arbeit anpeilen würdest?

Nach Abschluss meines Ökologie Masters würde ich gerne weiterhin in diesem Bereich arbeiten und mich für Naturschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen.

Projekt-Webseite

LifePlan: https://www2.helsinki.fi/en/projects/lifeplan

Weiterhin viel Erfolg und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit!

Julia Wagner & Yannick Pütz im Interview:

Die DNA des Waldes – Biodiversitätserfassung in Wäldern mittels Umwelt DNA

Eine großflächige und standardisierte Erfassung der Biodiversität in Wäldern ist eine herausfordernde Aufgabe.

Ziel des Projekts „DNA des Waldes“ ist es, mittels DNA-Spuren eine Vielzahl an Organismen zu erfassen und zu notieren. Das Projektteam testet in diesem konkreten Fall den Ansatz, Fließgewässer, welche durch Wälder im Naturpark führen, als Sammelstelle dieser DNA-Spuren zu nutzen.

Wie seit ihr zu eurem Thema gekommen?

Eine ordentliche Portion Glück war dabei. Die Froschungsgruppe in der wir angestellt sind, hat es geschafft für dieses spannende Projekt eine Finanzierung zu bekommen und da wir schon viel Erfahrung mit der Feldarbeit haben, fiel uns dieser Teil der Arbeit zu.

Wie sieht eure Arbeit im Gelände konkret aus?

Erstmal wird gewandert. An den verschiedenen Besammlungspunkten werden dann Wasserproben genommen. Das geht ganz einfach mit speziellen DNA-freien Plastiksäcken. Dieses Wasser wird dann mithilfe einer Pumpe durch einen Filter gesaugt, welcher anschließend gekühlt ins Labor transportiert wird. An einem weiteren Tag werden dann die Analysen durchgeführt. Zusätzlich werden noch Bodenproben gesammelt, Insektenfallen aufgestellt und Vegetationsaufnahmen durchgeführt, um die eDNA-Methodik mit klassischen Methoden zu vergleichen.

Warum ist der Standort am Taschbachtal ideal für eure Forschungsarbeit?

Wir standen bei der Planung vor der Herausforderung, einen Standort zu finden, wo wir ein möglichst vom Menschen unberührtes Einzugsgebiet vorfinden und dennoch gleichzeitig mit Gepäck zum Bach gelangen, ohne Kletterausrüstung mitschleppen zu müssen. Natürlich musste der Standort von Innsbruck aus gut erreichbar sein. Dann musste es ein Tal sein, das von einem Bach durchzogen ist, der möglichst das ganze Jahr über Wasser führt. Mit dem Taschbachtal haben wir das perfekte Gebiet gefunden, auch wenn der Hinweg teilweise spannend und Trittsicherheit absolut notwendig ist.

Welche Ziele verfolgt euer Forschungsprojekt?

Wir möchten herausfinden, ob und mit welchen DNA-basierten Beprobungsmethoden wir, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Biodiversität nachweisen können. Das heißt: In erster Linie geht es in unserem Projekt um eine Machbarkeitsstudie. Wenn wir erfolgreich sind, können wir dem Naturpark, und anderen Institutionen, Werkzeuge in die Hand geben, mit denen die MitarbeiterInnen selbstständig Biodiversitätserhebungen durchführen können.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Karwendel?

Der Naturpark Karwendel hat uns bei der Auswahl des Beprobungsgebietes beraten, Genehmigungen bei den Grundeigentümern eingeholt, sich dazu bereit erklärt, uns bei der Feldarbeit zu unterstützen und hilft bei der öffentlichen Berichterstattung unserer Forschungsarbeit im Naturpark. Im Gegenzug liefern wir Fotomaterial von den Beprobungen, stellen die Forschungsergebnisse zur Verfügung und stellen sicher, dass wir die Interessen des Naturparks stets verfolgen, indem wir unseren Fußabdruck im Gebiet auf ein Minimum beschränken.

Wie schaut euer weiterer beruflicher Weg aus?

Julia Wagner: Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der UIBK werde ich erstmal noch mit meinen KollegInnen mit der Auswertung der Daten für dieses Projekt beschäftigt sein. Um mich in diese Richtung weiterzubilden freue ich mich schon, ab Oktober an dem berufsbegleitenden Masterstudium Data Science teilzunehmen und dann wartet hoffentlich bald das nächste, spannende Projekt auf mich!

Yannick Pütz: Im Herbst werde ich eine Fortbildung in Richtung Projektmanagement beginnen, mithilfe welcher ich in Zukunft hoffentlich weitere spannende Projekte mitorganisieren und durchführen darf. Ob bei der Uni Innsbruck oder im privaten Sektor, Hauptsache, ich bringe was voran in Sachen Natur erfassen, verstehen und schützen.

Weiterhin viel Erfolg und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit!

Naturschutz-Monitoring

Neben den oben vorgestellten Forschungsvorhaben führen wir auch ein regelmäßiges Monitoring durch, um fundierte Aussagen über der Zustand von repräsentativen Lebensräumen und Arten im Naturpark treffen zu können.

Vegetationsanalyse Issanger

Hintergrund

Der Issanger, situiert im hinteren Halltal, hat seine Entstehung als offene Grünfläche dem ehemaligen Salzbergbau zu verdanken und diente den Nutz- und Zugtieren als Nahrungsfläche. In seiner heutigen Form ist er einer der artenreichsten Flächen im gesamten Naturpark Karwendel und wird vom Team Karwendel seit mehr als 10 Jahren wieder regelmäßig (1x/Jahr ca. die Hälfte der Fläche) gemäht.

Monitoring durch Universität Innsbruck

Um eine Erfolgskontrolle über die getätigten Maßnahmen zu erlangen, gibt es eine Kooperation mit dem Institut für Botanik der Universität Innsbruck, die im Rahmen einer Projektstudie in Abständen von mehreren Jahren, die Flächen untersuchen und die Artenvielfalt genau erheben.

Wissenschaftliche Arbeiten

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten zeigen, dass die Biodiversität erhalten werden kann, aber es über die Jahre immer wieder natürliche Schwankungen gibt. Die detaillierten Arbeiten der inzwischen 3 Projektstudien finden sich hier.

Wissensdatenbank

Weitere wissenschaftliche Arbeiten finden sich in unserer umfassenden Wissensdatenbank.

Vegetationsanalyse Karwendelmoore

Hintergrund

Seit 2003 engagiert sich der Naturpark Karwendel mit zahlreichen Partnern für den Schutz und die Renaturierung der Karwendelmoore. Die Naturschutzmaßnahmen werden seit Anbeginn von verschiedenen Universitäten wissenschaftliche begleitet.

Vergleich der Vegetation

Im Rahmen einer Dissertation fanden 2007 vor den großen Renaturierungsmaßnahmen vegetationskundliche Erhebungen statt. Diese wurden an den exakt gleichen Stellen 2020 wieder durchgeführt und die Aufnahmen verglichen.

Erfolgsversprechende Ergebnisse

Die Ergebnisse sind durchaus erfreulich und zeigen grundsätzlich eine Zunahme der typischen Moorarten und eine Abnahme sog. Störarten. Die gesamte Arbeit steht hier zum Download bereit:

Wissensdatenbank

Weiter wissenschaftliche Arbeiten zu den Mooren und anderen Themen finden sich in unserer umfassenden Wissensdatenbank.

Heuschrecken Wildflüsse

Heuschrecken als Bioindikatoren

Die Heuschrecken auf den Schotterbänken der alpinen Wildflüsse sind sehr aussagekräftige Zeigerorganismen über den Zustand unserer Fließgewässer. Im Mittelpunkt stehen dabei die Gefleckte Schnarrschrecke, der Kiesbank-Grashüpfer und Türks Dornschrecke – alles prioritäre Arten im Naturpark. Daher werden diese vom Naturpark Karwendel seit vielen Jahren erhoben. Die Arbeit wird großteils von den Naturpark-Rangern durchgeführt.

Ergebnisse

Der Rißbach und die Obere Isar weisen international bedeutende Bestände der oben angeführten Heuschreckenarten auf. Die Populationen sind abseits von natürlichen Schwankungen derzeit erfreulicher Weise als stabil einzustufen.

Wissensdatenbank

Weitere wissenschaftliche Arbeit zu den Heuschrecken und unseren Wildflüssen finden sich in unserer umfassenden Wissensdatenbank.

Flussuferläufer

„Alter Bekannter“

Der Flussuferläufer steht bereits seit Jahrzehnten im Fokus der Naturschutzforschung. Der scheue Kiesbankbrüter findet sich im Frühling auf den Schotterbänken des Rißbachs ein, um dort im Idealfall zu brüten und dann mit den erfolgreichen Jungvögeln die Reise Richtung Süden anzutreten.

Bruterfolg und Besucherlenkung

Unsere Naturpark-Ranger erheben jedes Frühjahr die Brutplätze des Flussuferläufers und versuchen auch den Bruterfolg festzustellen. Die Ergebnisse sind bilden die direkte Grundlage für die Besucherlenkungsmaßnahmen für die jeweilige Saison. Die Ergebnisse der Erhebungen fanden auch Eingang in das epochale Werk „Die Brutvögel Tirols“.

Wissensdatenbank

Weitere wissenschaftliche Arbeiten zum Flussuferläufer und zu alpinen Wildflüssen finden sich in unserer Wissensdatenbank.

Uhu-Monitoring

Brutvogel im Naturpark

Der Uhu ist einer von 96 Brutvogelarten im Naturpark Karwendel. Er gehört zu den sog. prioritären Arten, welche im Fokus des Naturparks stehen. Daher versuchen die Naturpark-Ranger möglichst viele aktuelle Informationen über diese tolle Vogelart zu gewinnen.

Felsenbrüter

Der Uhu brütet bei uns in meist schwer zugänglichen Felsbereichen. Dies macht das Beobachten und Erheben entsprechend schwierig. Daher versuchen wir vor allem dort genau hinzusehen, wo es ggf. Probleme beispielsweise mit dem Klettersport geben könnte. Ein Brutplatz, der bereits seit Jahrzehnten sehr regelmäßig vom Uhu genutzt wird, wird im Winter und Frühling von den Naturpark-Rangern beobachtet. Nach der Brutsaison werden die Nahrungsreste im Horst entnommen und analysiert.

Wissensdatenbank

Weitere wissenschaftliche Arbeiten zu Vögeln und anderen prioritären Arten finden sich in unserer Wissensdatenbank.

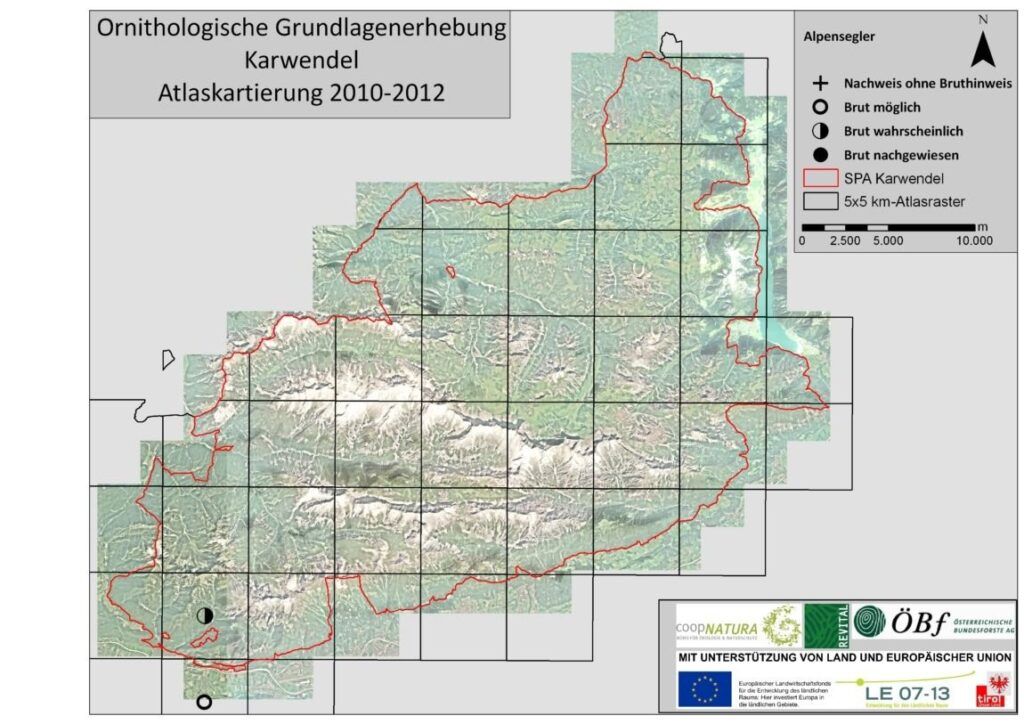

Alpensegler-Monitoring

Toller, seltener Vogel

Der Lebensraum des Alpenseglers besteht aus ungestörten, hohen und kleinnischenreichen Felswänden in klimatisch günstigen Bereichen. Nur im Westen Österreichs findet er passende Habitate vor, wobei ein wichtiges davon unmittelbar am Rande des Naturparks Karwendel liegt.

Nur an einem Standort

Er brütet im NP Karwendel ausschließlich im Steinbruch Martinsbühel bei Zirl. Er nutzt den Luftraum innerhalb und außerhalb des Karwendels als Nahrungshabitat. Diese genaue Lokalisierung in Verbindung mit der Unverwechselbarkeit erleichtert natürlich das Monitoring dieser Art, die somit von jedem interessierten Laien durchgeführt werden könnte.

Monitoring noch im Aufbau

Bisher gibt es noch kein Monitoringprogramm für den Alpensegler. Es soll in den nächsten Jahren aufgebaut werden. (Stand: August 23)

Wissensdatenbank

Weitere wissenschaftliche Arbeiten über die Brutvögel des Karwendels finden sich in unserer umfassenden Wissensdatenbank.